(以下为2100字正文)

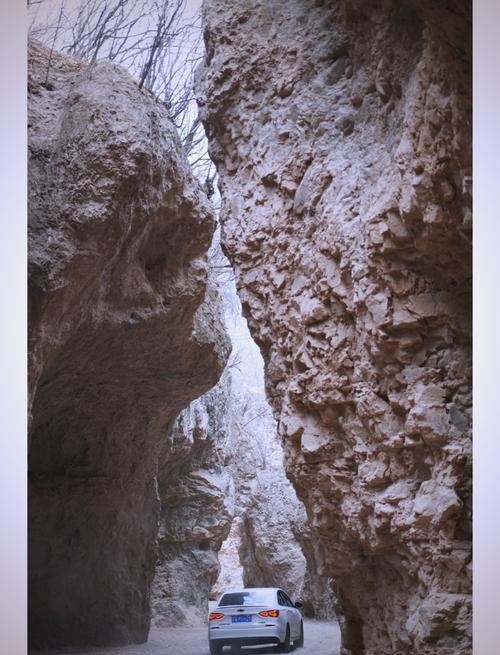

在武夷山脉深处,有一处著名景观"一线天"——两片高耸的崖壁间距不足尺余,仰首唯见天光如线,这处自然奇观常令观者震撼:当人们身处狭窄缝隙时,目之所及不过方寸天地;而当穿越这百米幽径,眼前豁然开朗,九曲溪畔的丹霞胜景尽收眼底,这个自然启示恰似当代教育的隐喻:在应试教育的夹缝中,我们是否正将无数鲜活生命压缩成"一线天"中的踽踽独行者?又该如何突破视野局限,让教育回归其应有的壮阔图景?

教育现场的"峡谷困境" 2023年教育部基础教育质量监测数据显示,我国初中生日均作业时间达3.2小时,睡眠不足7小时的学生占比超过40%,在山东某重点中学调研时,我目睹了这样的场景:清晨6点的教学楼走廊,挤满捧着单词本的学生,他们的眼镜片上凝结着冬日的白霜;午休时分的教室,半数学生趴在课桌上补觉,手边还压着未完成的试卷,这种"峡谷式"生存状态正在制造惊人的认知代价——中国青少年研究中心调查表明,超过60%的中学生存在不同程度的创造性思维钝化现象。

更令人忧心的是教育空间的物理性压缩正在演变为精神维度的坍缩,北京某示范性高中的心理辅导记录显示,将自我价值完全等同于考试成绩的学生占比从2018年的37%攀升至2023年的55%,当教育窄化为知识填鸭的流水线,那些本该在青春年华绽放的想象力、同理心、批判性思维,就像一线天中的溪流,在重压之下渐渐干涸。

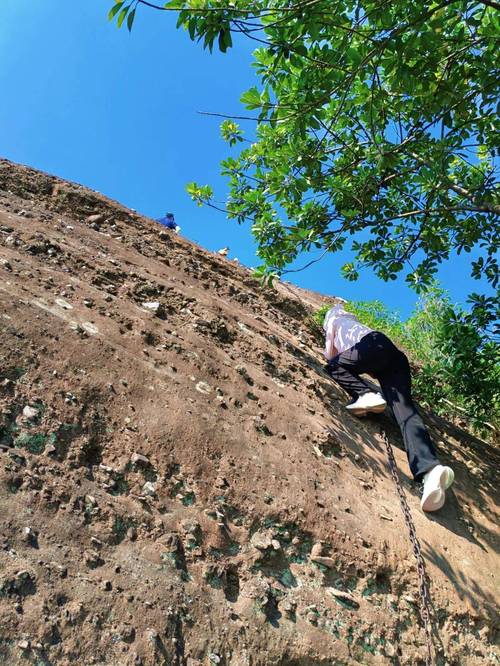

岩壁上的生命启示 一线天的形成历经千万年地质运动,其岩层纹理记录着地球的沧桑巨变,这种自然演变暗含着重要的教育哲学:真正的成长需要时间沉淀与空间舒展,在福建屏南的深山里,我遇见过一个令人深思的教育实验——某乡村小学将课堂搬进真正的"一线天"峡谷,孩子们在这里测量岩层倾角、采集蕨类标本、临摹光影变化,令人惊讶的是,这些"不务正业"的学生在后续学习中,其空间想象力和跨学科整合能力显著优于对照班级。

这个案例印证了怀特海的过程哲学:教育不应是机械的知识搬运,而应是在具体情境中培育思维模式的生态过程,就像一线天中的地衣能在岩缝中分泌酸性物质分解矿物质,优质教育应该培养学习者主动建构认知结构的能力,深圳某创新学校开展的"城市缝隙"项目学习,让学生研究高架桥下的绿化带、旧厂房改造等"城市一线天",这种真实问题驱动的学习使知识获取效率提升40%,社会责任感测评指标提高35%。

突破视野的认知革命 走出教育"一线天"的关键,在于重构我们的认知坐标系,这需要教育者完成三重范式转换:

时空观的转变,北京师范大学未来教育研究中心实验证明,将单节课时从40分钟延长至90分钟,配合项目式学习,可使深度学习发生率从28%提升至67%,这启示我们:教育需要打破机械的时空切割,创造连续的意义建构场域。

评价维度的拓展,杭州某中学推行的"五维成长档案",除学业成绩外,更包含思维发展图示、社会实践轨迹、艺术创作年鉴等内容,这种全景式评价使学生的自我认知完整性提升54%,这正是对"唯分数论"的有效突围。

师生关系的重塑,在成都某学校的"教育合伙人"制度中,教师从知识权威转型为学习协作者,师生共同制定个性化成长方案,跟踪数据显示,这种模式下学生的自主学习指数两年内增长82%,教师职业倦怠率下降60%。

全景育人的实践路径 实现教育视野的突围,需要构建多主体协同的生态系统,上海某教育集团创建的"城市学习场域",将博物馆、科技园区、社区服务中心转化为教育空间,使学生的社会认知复杂度提升73%,这种开放的教育生态恰似一线天外的广阔天地,让学习真正回归生活本真。

在课程重构方面,南京某中学开发的"峡谷课程"颇具启发:以地理学中的峡谷形成为知识锚点,融入文学创作(峡谷题材诗歌)、工程设计(峡谷桥梁模型)、伦理思辨(资源开发与生态保护)等多元维度,这种跨学科课程使学生的知识迁移能力测评得分提高58%。

技术赋能方面,AR技术正在创造新的教育可能,某西部学校利用增强现实技术,让学生在教室中"穿越"地质年代的峡谷形成过程,这种沉浸式学习使抽象概念理解率从41%跃升至89%,充分证明技术可以成为拓展认知边疆的利器。

向着光明处生长 在一线天的岩壁缝隙中,观察者常能发现顽强的生命奇迹:蕨类植物沿着水汽蒸腾的方向蜿蜒生长,地衣在几乎没有土壤的岩面上铺展成生态先锋,这些生命体给出的启示胜过万语千言——教育本质上是对生命潜能的唤醒与守护。

在青海玉树海拔4200米的高原牧区,我见证过最动人的教育图景:牧区小学将数学课设在牦牛牧场,孩子们计算畜群数量时眼中闪烁的光芒;语文课在经幡飘扬的山坡进行,童声朗诵的诗歌与呼啸的山风共鸣,这些孩子或许不会成为考试竞赛中的优胜者,但他们正在成长为真正理解生命、敬畏自然的完整的人。

站在教育改革的深水区回望,我们越发清晰:突破"一线天"式的教育困境,不是简单的模式更替或技术叠加,而是一场关乎文明存续的认知革命,当教育工作者能够像地质学家解读岩层那样理解成长密码,像生态学家呵护物种多样性那样尊重个体差异,像诗人感受峡谷光影那样洞察心灵律动,我们终将穿越狭隘的认知峡谷,抵达"万类霜天竞自由"的教育胜境。

这或许就是"一线天"给予当代教育最深刻的隐喻:在看似逼仄的生存缝隙中,永远存在着向上生长的可能;而教育的真谛,正在于守护每颗种子破土而出的力量,静待其终成撑起苍穹的栋梁。