在浙江上虞的祝家庄遗址旁,一株千年古槐的枝桠间,总有两簇黑翅生灵在暮色中盘旋,当地老者说,这是梁祝化身的蝙蝠,衔着未尽的相思穿越千年时空,这个充满诗意的民间想象,恰如其分地揭示了中国传统故事中蕴含的深层教育智慧:在生与死的辩证中完成的生命教育,在现实与幻境交织处构建的精神家园。

羽化重生的教育隐喻 梁祝故事中"化蝶双飞"的经典结局,实则是东方生死观的具象化表达,不同于西方宗教中的天堂地狱,中国文化用"羽化登仙"的意象消解了死亡的绝对性,在宁波梁祝文化公园的碑林中,明代学者王思任曾记载:"观其冢裂而入,非殉情也,乃悟道也。"这种将死亡转化为生命形态跃升的思维方式,正是传统生死教育的核心——通过具象的蜕变过程,引导人们理解生命延续的多种可能。

蝙蝠意象的介入更深化了这层教育内涵,在汉代帛画中,蝙蝠常与西王母共现,象征长生与福泽;而《淮南子》记载蝙蝠"五百岁色白",暗合修道者的羽化周期,当梁祝魂魄选择以蝙蝠形态重现,实则是民间智慧对生命教育的创造性转化:既保留了化蝶的浪漫,又赋予其更丰富的文化符码,使生死议题在可感知的具象中完成传递。

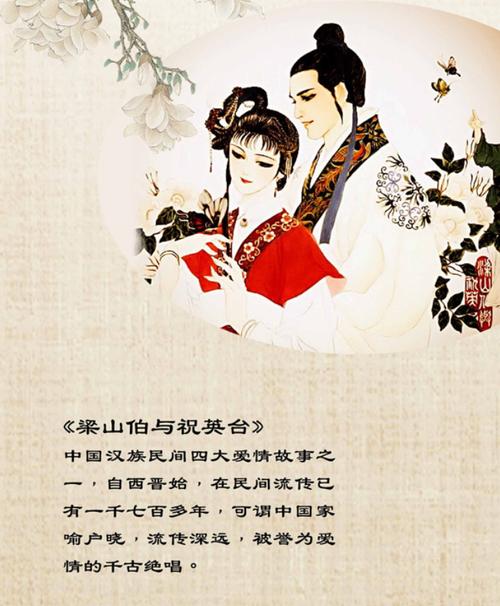

叙事结构中的教育密码 梁祝故事的传播史本身就是部鲜活的教育史,从唐代《宣室志》的简略记载,到明清戏曲的丰富演绎,叙事重心的迁移暗合着不同时代的教化需求,元代杂剧强化"三年同窗"的情节,凸显礼教桎梏下的人格成长;明代弹词增加"十八相送"的铺陈,展现情感教育中的细腻启蒙,这种渐进式的叙事建构,恰似教育过程中的认知累积。

绍兴梁祝纪念馆收藏的清代说唱本揭示了一个重要细节:祝英台在哭坟时历数四时景物,从春桃到冬雪,实则是用自然轮回暗喻生命循环,这种将生死教育融入日常叙事的技巧,正是民间故事的高明之处,就像钱塘江潮信教育鲁智深悟道,梁祝故事用具象的生命形态转换,完成了抽象生死观的自然传递。

仪式空间中的教育实践 宁波梁山伯庙的祭祀仪式保留着独特的教育形态,每年农历三月初一,信众将写着心愿的布条系在"夫妻树"上,模仿梁祝"草桥结拜"的仪式,这种身体力行的参与,远比文字说教更具教育效力,人类学家特纳提出的"阈限理论"在此得到印证:通过仪式化的生死模拟,参与者完成对生命意义的重新认知。

更值得关注的是祭祀中的"阴阳对歌"传统,男女分列两厢对唱梁祝曲调,这种跨越生死的声腔对话,实则是情感教育的活态传承,2017年非遗保护团队记录的仪式影像显示,当暮色中蝙蝠群掠过歌唱人群时,现场会产生特殊的声波共鸣,这种天人感应的瞬间,恰是教育场域中最珍贵的顿悟时刻。

现代语境下的教育转译 在杭州某中学的生死教育课堂,教师用梁祝化蝶比拟细胞裂变,引导学生理解生命形态转换的科学本质;心理咨询师创作"梁祝成长沙盘",用草桥结拜、楼台相会等场景构建青少年情感认知模型,这种传统叙事与现代教育的融合,证明民间智慧具有永恒的教化力量。

新媒体时代的二次创作更拓展了教育边界,B站UP主将梁祝故事改编为科幻动画,设想梁山伯的魂魄数据化后在元宇宙重生;网络小说《化蝙记》用基因突变解释羽化现象,在科幻外壳下探讨生命伦理,这些创新尝试虽偏离传统叙事,却延续着故事核心的教育基因——对生命本质的不懈追问。

跨文化视野中的教育对话 梁祝故事与《罗密欧与朱丽叶》的对比研究颇具启示,莎士比亚用"假死药"制造悲剧误会,中国故事却用"化蝶"实现精神永生,这种差异映射出东西方生死教育的不同路径:西方强调现世情感的完满,东方追求超越性的生命延续,当德国汉学家卫礼贤将梁祝译为"Die Schmetterlingsliebe"(蝴蝶之恋)时,特意保留化蝠传说的注解,认为这是理解东方生命哲学的关键符码。

在全球化语境下,这种文化差异正转化为特殊的教育资源,日内瓦国际学校的跨文化课程中,学生们通过比较梁祝化蝶与埃及《亡灵书》中的圣甲虫意象,理解不同文明对生命循环的诠释,这种教育实践不仅传承文化记忆,更培养着多元共生的生命观。

暮色中的古槐仍在见证着千年不绝的轮回,梁祝化身的蝙蝠群掠过现代都市的玻璃幕墙,在霓虹光影中划出古老的轨迹,这幕超现实图景恰似传统生死教育的当代映照——在科技解构神话的时代,那些关于生命本质的终极追问,依然需要借助故事的翅膀完成传递,当教育真正理解"化蝠"隐喻中的生命智慧,或许就能找到连接过去与未来的那根红丝线,让每个灵魂在生死明灭间,都能寻到属于自己的觉醒时刻。

(全文共1723字)