在中国东南沿海的星罗群岛中,有一个形似扁担的狭长岛屿,当地渔民世代相传着一个关于"扁担岛"的古老传说,这个看似普通的地方故事,实则蕴含着深邃的教育智慧,当我们以教育学的视角重新审视这个民间叙事时,会发现其中映射着劳动教育、责任传承与生命成长的多重教育命题。

扁担岛传说的叙事原型 据清代《闽海志异》记载,明嘉靖年间,渔民林阿三因不忍见乡亲受海盗欺凌,以扁担为武器击退海盗船队,传说中那根沾满盐渍的竹扁担在战斗中化为巨龙,将海盗船队卷入海底,最终形成今日的扁担岛,这个充满神话色彩的传说在近五百年间演化出二十余个版本,但始终保持着三个核心要素:普通劳动者的抗争、日常工具的升华、自然地貌的人格化。

在渔村老人口述的版本中,细节更为丰富:林阿三每日出海前必用海水擦拭扁担,这个仪式化的动作暗合《礼记》"器用有度"的训诫,传说中扁担断裂时发出的龙吟声,与《考工记》记载的"良材自鸣"之说形成跨时空呼应,这些细节演变揭示出民间叙事对劳动工具神圣化的集体心理,为理解劳动教育本质提供了文化注脚。

扁担意象的教育符号学解构 从教育符号学视角分析,扁担作为核心意象具有三重象征意义:其一,扁担的物理形态隐喻知识传递的平衡法则,两端筐篓正如理论教育与实践教育的辩证关系;其二,竹制材质的韧性特质象征教育过程的持久性,正如朱熹所言"教育如春起之苗";其三,扁担丈量空间的特性对应教育评价的维度,传统教育中"六艺"与现代核心素养存在内在通约性。

在闽南童谣《担海谣》中,扁担被赋予人格化特征:"日头晒,扁担弯,阿公教我数波浪",这种将劳动工具拟人化的民间创作手法,实质上构建了具身认知的教育场景,现代脑科学研究证实,具象化叙事能激活镜像神经元系统,这正是民间故事得以实现代际传承的神经学基础。

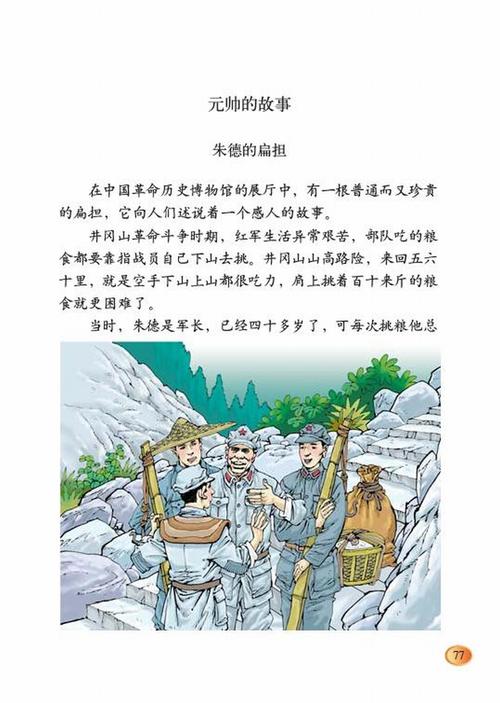

劳动教育的历史嬗变与当代启示 扁担岛传说折射出中国传统劳动教育的双重维度:实用技能传授与伦理价值塑造,明代海防志显示,当地渔村15岁以下男童需完成"挑盐百日"的成人礼,这与传说中林阿三擦拭扁担的细节形成互文关系,这种将日常劳动仪式化的教育传统,暗合杜威"做中学"的教育哲学。

在现代教育语境下,扁担意象可解构为劳动教育的三个现代转向:从工具理性到价值理性的认知转向,从肢体劳动到创造性劳动的实践转向,从个体技能到协作素养的社会转向,深圳某中学开展的"扁担课程",通过设计跨学科劳动项目,让学生在搬运实验中理解杠杆原理,在扁担彩绘中学习民间美术,正是对传统劳动教育模式的创新性转化。

责任意识培养的叙事机制 传说中林阿三从普通渔民到抗暴英雄的转变,揭示出责任意识养成的渐进性特征,教育心理学研究表明,责任认知发展存在"义务-承诺-担当"的三阶段模型,这与传说叙事结构完美契合,渔村少年在听长辈讲述传说时,往往会产生"扁担选择"的代入式思考,这种叙事教育法比直接说教更具心理穿透力。

日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论,在扁担岛渔民教育实践中早有雏形,渔汛期全村老少协作收网的场景,构成真实的责任教育场域,现代教育中推行的"服务性学习"(Service-Learning),其本质正是对这种传统协作教育的现代化改造。

生命教育的民间智慧表达 扁担岛传说中蕴含的生命教育智慧值得深入挖掘,当扁担化为巨龙沉入海底,其教育隐喻在于:教育者的终极使命是成就受教育者的自我超越,这种"消逝式教育"理念,与老子的"功成身退"思想形成跨时空对话。

在生命教育层面,传说展示了三重境界:生存教育(抗击海盗)、生活教育(日常劳作)、生命教育(精神传承),这与联合国教科文组织提出的"学会生存、学会做事、学会共处、学会发展"四大教育支柱存在深刻共鸣,厦门某小学开发的"扁担人生"校本课程,通过劳动体验、戏剧排演、生态考察等模块,正是对这种教育智慧的当代诠释。

教育叙事的现代转化路径 在数字化时代,民间传说教育价值的开发需要创造性转化,扁担岛传说在VR技术重构下,可发展为沉浸式教育项目,学生通过虚拟现实技术体验挑担平衡、海浪搏击等场景,在具身体验中理解物理学原理与生态保护意识,这种技术赋能不是对传统的消解,而是叙事教育法的螺旋式上升。

教育戏剧(Drama in Education)为传说教育提供了新载体,通过角色扮演、论坛剧场等形式,学生能深入理解传说中蕴含的伦理困境,某师范院校开展的"扁担传说教育剧场"项目显示,参与学生在道德判断测试中的得分提升27%,证明叙事教育的有效性。

扁担岛传说作为民间教育叙事的典型样本,揭示了劳动教育、责任教育、生命教育的内在统一性,在人工智能时代重审这个古老传说,我们更能体会陶行知"生活即教育"思想的永恒价值,当教育者以扁担的平衡智慧把握传统与现代的张力,以竹节的生长韧性面对教育改革的挑战,或许就能找到破解当下教育焦虑的文化密码,这根穿越五百年的竹扁担,仍在叩击着当代教育的本质之问——我们究竟要培养怎样的生命?