在黔桂交界的深山里,水族人用独特的文字系统书写着民族史诗,这种被称为"水书"的象形文字至今仍在婚丧嫁娶、营造祭祀等重要场合使用,作为我国少数民族中罕见的原生文字体系,其创始传说不仅蕴含着水族先民对文明起源的哲学思考,更折射出一个民族对文化传承的执着坚守,本文将从教育人类学视角,解析水族文字创始传说中潜藏的文化密码及其对现代教育的启示。

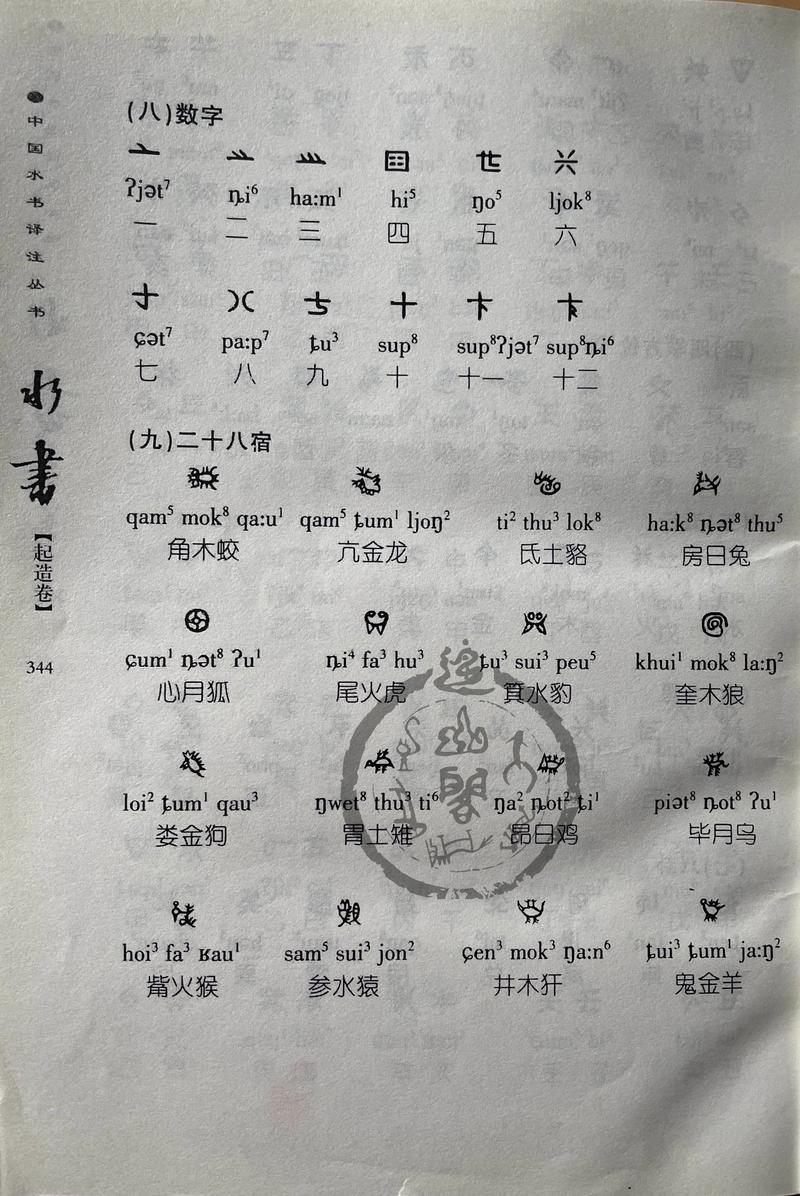

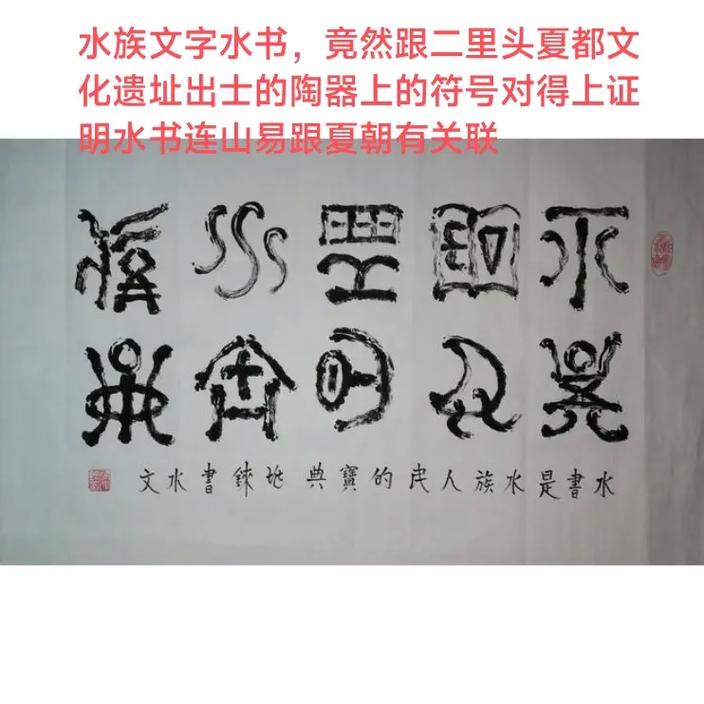

文字创世:水族先民的文明觉醒 水族文字创始传说与《陆铎公造字》故事紧密相连,相传远古时期,水族先民陆铎公历时六年观察日月星辰、鸟兽虫鱼,将自然万象转化为384个象形字符,这个数字暗合水历一年天数,体现出天人合一的原始宇宙观,与汉字仓颉造字"天雨粟,鬼夜哭"的记载不同,水族传说特别强调文字习得的艰难过程:陆铎公将文字刻写于鱼骨之上,却在归途中遭恶龙焚毁,仅凭记忆抢救出百余字符,这种"残缺叙事"恰恰构成水族文字教育的重要隐喻——文化传承永远处于动态的保存与流失之间。

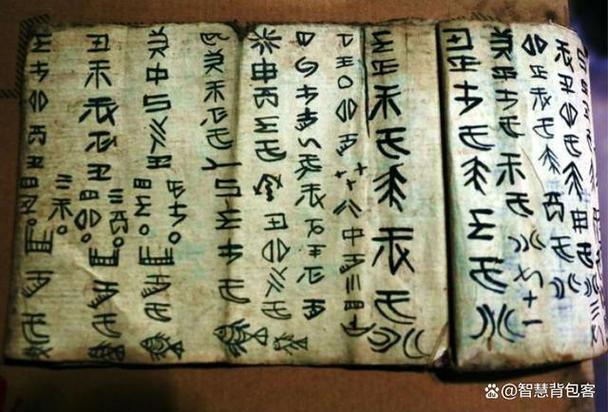

在贵州省三都水族自治县档案馆,保存着明代弘治年间的水书抄本《六十甲子》,其字符构造中的水文特征尤为显著,雨"字以三道波浪线表示云层,"鱼"字直接描绘鱼形轮廓,这种具象化造字思维印证了传说中"师法自然"的创字理念,更值得关注的是,现存水书典籍中约有40%字符至今未被完全破译,这种文化密码的未完成状态,恰是激发后代探索欲的天然教育素材。

文化基因:传说叙事中的三重隐喻 水族文字传说并非孤立的文化现象,其叙事结构暗含三重文化基因,首先是创世神话的变体,将文字创造与族群起源相联结,赋予文化符号神圣性,在都柳江流域的水族村寨,至今保留着"敬书节"传统,每年六月卯日,水书先生会将典籍铺展晾晒,仪式中需诵读《陆铎公训》,这种将知识崇拜仪式化的传统,构成活态的文化传承场景。

传说构建了文字与自然的共生关系,水书字符中大量存在的鱼纹、水波纹、藤蔓纹,不仅是简单的象形符号,更是生态智慧的视觉化表达,贵州省民族研究院的田野调查显示,水族儿童识字教育往往从辨认自然界实物开始,这种"以物证字"的教学法,使文字学习成为认知世界的启蒙过程。

传说承载着族群迁徙的集体记忆,故事中陆铎公沿都柳江溯流而上寻找造字灵感的叙述,与水族自秦代岭南迁居黔桂的历史轨迹高度吻合,在独山县本寨水族乡,老人们仍能指着山间的"写字岩",讲述祖先用树枝在沙地习字的故事,这种空间记忆的存续,使抽象的文化传承获得了具体的地理坐标。

教育人类学视野下的传承机制 水族文字传承体系呈现出独特的"三维结构":以水书先生为载体的师徒制、以端节卯节为节点的仪式场域、以歌谣传说为媒介的口传系统,在荔波县水利水族乡,12岁的男童要经历"择笔礼"方能跟随水书先生学习,仪式中需用竹笔蘸取晨露书写第一个字符,这种充满象征意义的教育启蒙,将文化认同深植于生命体验之中。

这种传承模式对现代教育具有重要启示,它证明了情境化学习的高效性——水书学习始终嵌入婚丧营造等真实生活场景;展现了多元智能的培养路径,水族文字教育同时调动视觉空间智能(辨识象形符号)、音乐智能(韵文诵读)、人际智能(仪式参与)等多种能力;揭示了文化认同的建构逻辑,通过将个体生命史与族群文化史相叠合,实现代际之间的精神传递。

现代语境中的活化路径 面对数字化时代的冲击,水族文字传承面临双重挑战:年轻一代的文化疏离与学术研究的范式转换,贵州民族大学建立的"水书数字博物馆",通过三维动画还原造字传说,运用AR技术实现古籍交互阅读,这种科技赋能的文化传承新模式,使古老文字重获青春活力,在三都县鹏城希望学校,校本课程《水书探秘》将造字传说改编为双语绘本,学生在临摹字符过程中,既习得传统技艺,又培养创新思维。

文旅融合提供了另一种活化思路,在丹寨县高要梯田景区,水书体验馆设计"寻找丢失的字符"主题游戏,游客通过解谜任务了解造字传说,这种沉浸式文化传播方式,使非物质文化遗产转化为可感知、可参与的现代体验,据统计,该馆开放两年间,带动周边村寨38名青年主动学习水书,印证了文化自信重建的可能性。

当我们在贵州平塘县甲青水族寨看到94岁的潘老奶仍能用竹签在沙盘上书写水书时,恍若目睹一个活着的文明穿越时空而来,水族文字创始传说不仅是关于文化起源的诗性叙事,更是民族精神的教育范本,它告诉我们:真正的文化传承不在于固守字符形态,而在于延续那种观察自然、敬畏知识、勇于创新的精神基因,在铸牢中华民族共同体意识的新时代,这种深植于民族传说中的教育智慧,正为多元文化共生提供着珍贵启示。