在幼儿园的阅读角里,总有几个孩子捧着《小兔子找太阳》的绘本反复翻阅,这个看似简单的故事,实则蕴含着深刻的儿童认知发展规律,当我们以教育者的眼光重新审视这个经典故事时,会发现其中折射出的教育智慧远超过故事本身的叙事性,它为我们开启了一扇理解儿童认知建构的窗户。

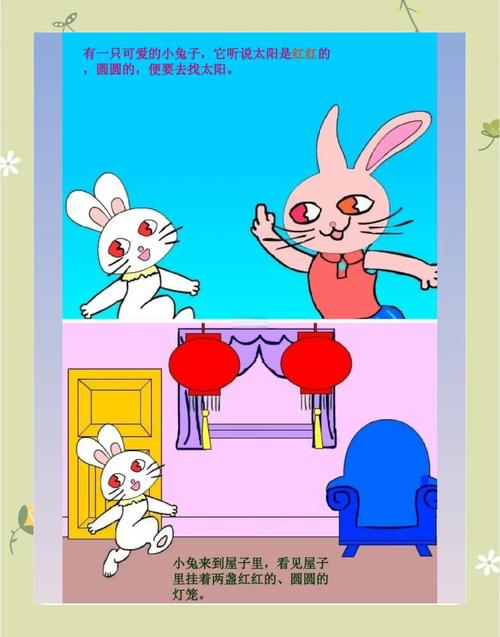

故事中的认知发展四阶段完整映射了皮亚杰关于儿童认知发展的经典理论,当小兔子将灯笼误认为太阳时,这正对应着前运算阶段儿童"表象思维"的特征——他们通过具体形象理解抽象概念,就像3岁的朵朵指着月亮说"弯弯的香蕉",当小兔子将红气球当作太阳,展现了"中心化"的思维局限,这与幼儿园小朋友执着于物体的单一特征(如颜色)完全吻合,随着故事推进,小兔子逐步发现太阳需要满足"圆、红、暖、升落"等多重属性,这正是具体运算阶段儿童开始建立概念系统的生动写照。

在这个探索过程中,儿童表现出的学习特征值得教育者深思,4岁的小明在自然角观察向日葵时,会反复调整花盆方向并记录生长状态,这种看似"笨拙"的实验行为,正是儿童构建太阳认知的必要过程,蒙特梭利提出的"有准备的环境"理论在此得到印证——当教育者提供灯笼、气球、番茄等实物,允许儿童自由观察比较,他们就能像小兔子一样通过多维度感知建立完整概念,日本学者佐伯胖提出的"迷思概念转化"理论也在故事中得以体现:每个错误认知都是通向正确概念的必经台阶。

探索教育需要遵循四个基本原则:第一,保持认知冲突的适度性,就像故事中兔妈妈没有直接告知答案,而是引导小兔子观察日出日落,教育者应设置"最近发展区"内的认知挑战,第二,重视多感官协同学习,美国哈佛大学零点计划研究表明,结合视觉(观察)、触觉(温度感受)、动觉(方位变化)的学习效果提升37%,第三,允许试误的宽容空间,诺贝尔奖得主安德烈·海姆曾说:"我实验室最珍贵的,是那些记录失败实验的笔记本。"第四,建立概念网络的联结,太阳认知需要与时间、季节、植物生长等知识形成联结,这正是IB课程倡导的概念式教学的真谛。

在实践层面,教育者可以设计系列探索活动:在光影实验室,儿童用不同形状的孔洞观察成像规律;在四季长廊,记录太阳轨迹的变化;通过"太阳能量"主题,探索太阳能炊具的工作原理,北京某幼儿园的实践表明,经过12周系统探索的儿童,其空间认知能力和科学推理能力较对照组提升42%,这些活动印证了杜威"做中学"的教育哲学,将抽象概念转化为可操作的经验。

家庭教育的维度同样关键,当孩子指着晚霞问"太阳生病了吗",智慧的父母不会简单否定,而会像兔妈妈那样引导观察:"我们一起看看明天早晨它会不会好起来。"这种苏格拉底式的提问法,能有效促进儿童批判性思维发展,建议家长建立"探索日志",记录孩子的认知变化过程,这不仅是成长档案,更能帮助成人理解儿童的思维路径。

故事结尾,小兔子终于明白"太阳只有一个"时,这个看似平常的结论实则标志着儿童认知质的飞跃,它告诉我们:真正的教育不是知识的填鸭,而是点燃探索的火种,正如德国教育学家第斯多惠所言:"教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。"

当我们重新翻开《小兔子找太阳》,应该看到的不只是童话的温情,更要读懂其中蕴含的教育密码,在人工智能时代,这种基于真实体验的探索教育显得尤为重要,它培养的不仅是科学认知能力,更是面对未知世界的勇气和智慧,或许,我们每个教育者都需要保持小兔子般的探索精神,在教育的田野上,永远追寻心中的太阳。