约2100字)

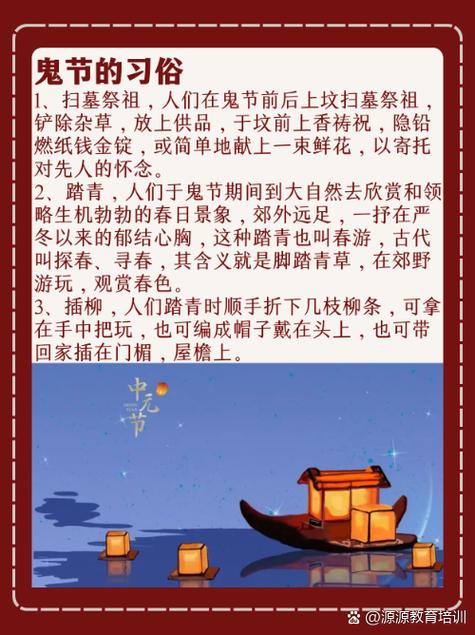

农历七月十五,当街头巷尾飘起纸钱灰烬,超市货架摆满莲花灯与往生船,东亚文化圈迎来一年中最具神秘色彩的民俗节日——中元节,这个被民间称为"鬼节"的传统节日,承载着跨越千年的文化密码,在祭祀仪式与灵异传说交织的帷幕背后,蕴含着独特的生死哲学与教育智慧。

鬼节传说的文化源流考 从《佛说盂兰盆经》记载的目连救母,到道教三元说中的地官赦罪,鬼节传说在宗教融合中逐渐定型,敦煌莫高窟第19窟的《目连变文》壁画印证了唐代盂兰盆节的兴盛,而宋代《东京梦华录》记录的"焚纸衣"习俗,则见证了儒释道三教合流的文化现象,在朝鲜半岛,《三国遗事》记载的新罗时代"百中节"与佛教斋会结合,形成独特的"百种祭";日本《今昔物语集》中的盂兰盆传说,则发展出送魂火与精灵马的独特意象。

这些传说在传播过程中呈现出鲜明的地域特征:中国南方的水灯祭祖与北方的路祭野鬼,越南的"饿鬼道"说与琉球的"精灵船"仪式,共同构建起东亚"鬼月"文化的多元图景,人类学家渡边欣雄在《汉族的民俗宗教》中指出,这种文化差异折射出不同地域对"他界"的想象,如山地民族强调山神接引,沿海族群则构想海上冥途。

生死观的三重镜像 鬼节祭祀中,供品的摆放讲究"三牲五果",纸扎讲究"衣食住行俱全",这种物质供养背后是"事死如生"的哲学思考,台北故宫收藏的明代《十王图》描绘了审判亡魂的十殿阎罗,与《聊斋志异》中书生夜遇女鬼的故事形成互文,共同建构起"阴阳有序"的伦理世界,韩国安东河回村的假面舞中,"老妪鬼"与"两班鬼"的滑稽表演,实则是对现实社会的讽喻。

在越南会安的盂兰盆灯会上,家家户户将写有先祖名讳的灯笼放入秋盆河,这个被称为"万灯流"的仪式,暗合庄子"薪尽火传"的生命观,日本学者柳田国男在《先祖的故事》中分析,这种集体记忆的传承,实则是将个体生命纳入家族血脉的永恒循环。

现代教育场域中的传统激活 新加坡德明政府中学的"中元课堂"颇具启示:学生在历史教师指导下考证《玉历宝钞》中的地狱体系,美术课制作环保纸扎,家政课还原古法糕点供品,这种跨学科实践,将鬼怪传说转化为理解传统文化的密码,香港中文大学民俗学系连续十年组织"盂兰田野调查",学生在参与潮州剧团《目连救母》演出时发现,剧中"打血盆"仪式实为古代产育禁忌的活化石。

北京师范大学附属实验中学的"生命教育月"中,教师借用"冥界邮局"传说设计书信课程,让学生给已故亲人写"阴阳信",这种情感教育创新,使传统鬼节转化为现代生死教育的载体,台湾慈济大学医学院的"大体老师"感恩仪式,巧妙融合盂兰盆节的报恩思想,在医学生中建立生命伦理的深层认知。

都市传说与集体心理的嬗变 上海里弄流传的"鬼月电梯禁忌",首尔公寓区的"空房祭祀"现象,折射出现代都市人的孤独焦虑,日本恐怖电影《咒怨》系列对传统家宅禁忌的解构,实则是泡沫经济破裂后的集体心理投射,值得关注的是,新加坡组屋区近年兴起的"电子烧纸"服务,在环保理念与传统信仰间寻找平衡,这种文化调适展现了民俗的强大生命力。

韩国延世大学的心理学团队研究发现,参与传统祭祀的青少年群体中,82%表示仪式缓解了死亡焦虑,这与法国人类学家范热内普提出的"过渡仪式"理论不谋而合——鬼节通过制度化的哀悼程序,帮助个体完成心理阈限的跨越。

比较视野下的生死文化对话 对比墨西哥亡灵节的狂欢特质,东亚鬼节更显庄重肃穆,这种差异源于文化基因的不同:玛雅文明的"生死轮回"观强调生命的欢庆,而儒家"慎终追远"思想则注重伦理传承,但两者在本质上都是对生命延续的诗意表达,德国哲学家雅斯贝尔斯"轴心时代"理论在此得到印证:不同文明不约而同地通过节日建构超越性的生命理解。

在巴厘岛加隆安节期间,居民用"潘笪"驱赶恶灵;泰国"Phi Ta Khon"鬼面节上,青年戴着彩绘木雕面具舞蹈,这些东南亚传统与东亚鬼节形成有趣对照,共同构成东方生死观的丰富光谱,美国迪士尼动画《寻梦环游记》的成功,印证了生死主题的普世价值,也为传统节俗的现代传播提供启示。

当新加坡滨海湾的摩天轮点亮幽蓝灯光,当东京晴空塔披上盂兰盆祭的霓虹,古老的鬼节传说正在完成现代转型,这些摇曳在电子屏幕前的烛光,不仅是传统文化的薪火相传,更是现代人安顿心灵的仪式空间,在生死对话中,我们终将理解:所有关于鬼怪的想象,本质上都是对生命的热切凝望。

(全文共2187字)