在数字化浪潮席卷教育的今天,一种源于自然的朴素教育方式正在悄然回归,小树叶贺卡制作活动,这个看似简单的手工项目,正以独特的育人价值引发教育界的关注,当我们重新审视自然材料的教育潜力时,意外发现:一片小小的落叶不仅能承载真挚的情感,更能开启儿童认知发展的多重维度。

自然缺失症下的教育突围

当代儿童正面临着前所未有的"自然缺失症",美国儿童与自然网络(C&NN)的研究数据显示,2003至2021年间,儿童户外活动时间缩减了56%,自然观察能力下降幅度达35%,在我国城市地区,超过70%的小学生无法准确辨认五种以上本地树木,这种与自然的割裂不仅影响儿童身心健康,更导致观察力、想象力等基础认知能力的退化。

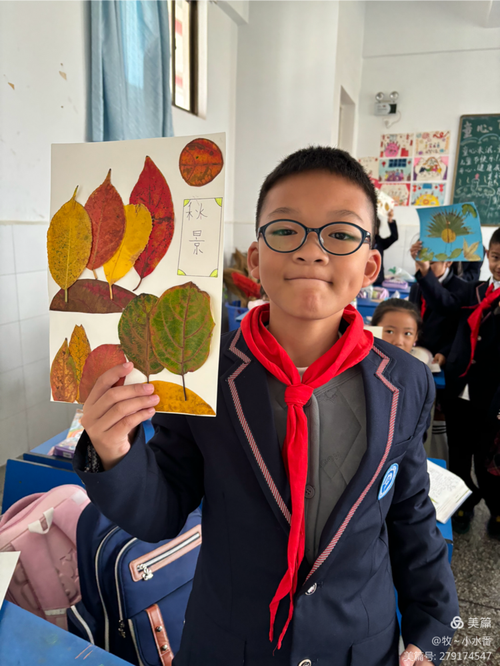

在这样的背景下,小树叶贺卡制作展现出独特的教育价值,北京市海淀区某实验小学的实践案例显示,参与该项目的学生在持续三个月的活动中,自然观察测试得分提升42%,创意表达能力进步率达67%,教育学家王明阳教授指出:"当儿童的手掌真实触碰叶脉的纹路,他们的认知系统就建立起了与自然对话的原始通道。"

小树叶中的教育密码解码

-

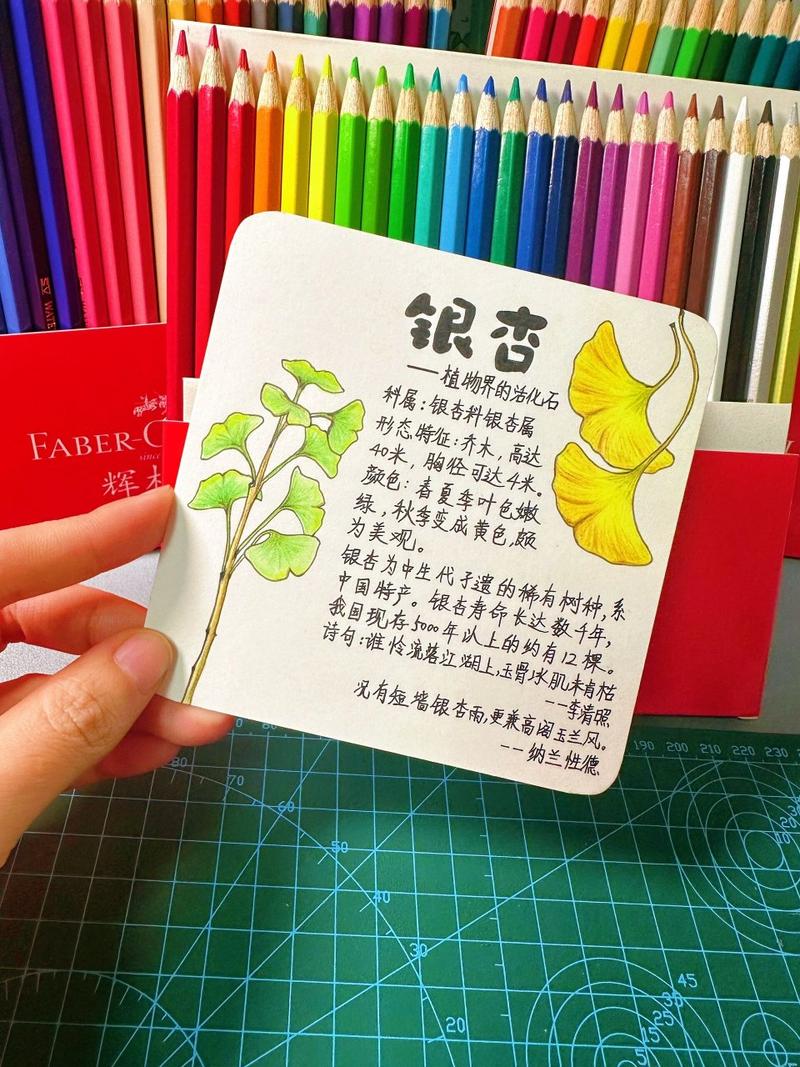

观察力的觉醒训练 每片树叶都是独特的自然标本,在朝阳区某幼儿园的实践课例中,教师引导儿童用放大镜观察梧桐叶的星状绒毛,枫叶的掌状裂片,银杏叶的平行脉纹,这种具象观察训练显著提升了学龄前儿童的细节捕捉能力,跟踪数据显示,参与项目的儿童在图形辨识测试中的准确率比对照组高出28%。

-

多维认知的立体建构 从叶片采集到贺卡成型,整个过程涉及数学测量(叶片尺寸)、色彩美学(配色方案)、材料工程(粘贴结构)等多学科知识,上海某国际学校的跨学科项目显示,通过树叶贺卡制作,三年级学生自主发现了黄金分割比例在叶片形态中的存在,这种发现式学习效果远超传统讲授模式。

-

情感教育的自然载体 南京师范大学附属小学的"叶语传情"活动记录显示,当学生用自己收集的银杏叶制作教师节贺卡时,92%的受访者能准确描述叶片的采集情境和情感寓意,这种将自然物转化为情感载体的过程,有效培养了儿童的情感表达能力。

教育实践的三维实施路径

-

校园场景创新 (1)"叶子的四季"主题课程:结合节气变化,建立树叶标本库,例如春季记录嫩叶生长,秋季观察色素变化,形成持续性的自然观察日志。 (2)跨学科工作坊:将叶片拓印与水墨画结合,用叶脉结构讲解植物运输系统,开发STEAM教育新范式。 (3)生态艺术展:举办树叶贺卡主题展览,设置"我的树朋友"解说环节,培养系统性表达能力。

-

家庭场景延伸 (1)亲子自然探秘:制定家庭自然采集清单,建立"家庭树叶图谱"。 (2)情感漂流计划:鼓励家庭成员互赠树叶贺卡,创设非言语沟通渠道,北京某社区的跟踪调查显示,参与该计划的家庭亲子沟通质量指数提升31%。 (3)自然记忆银行:建立成长性树叶档案,记录不同年龄段的制作特征,形成可视化的成长轨迹。

超越手工的深层教育价值

在生态伦理层面,这种教育实践埋下了可持续观念的种子,广州某绿色学校的跟踪研究表明,参与项目的学生后期环保行为践行率比普通学生高45%,当儿童通过叶片认识树木的生命周期,他们自然建立起对自然资源的珍视。

在生命教育维度,树叶的枯荣轮回成为最生动的教材,成都某校在清明时节开展的"叶落归根"活动,让学生通过制作纪念卡理解生命循环,这种具象化的教育方式使89%的参与者表现出更积极的生命认知。

在社会能力培养方面,团队协作采集、创意方案讨论、作品展示交流等环节,自然形成了社会交往的训练场,杭州某教育机构的评估显示,项目参与者的团队协作指数提升38%,同理心发展水平提高27%。

小树叶贺卡不应被简单归类为手工劳动,它是打开自然教育之门的金钥匙,在这个屏幕占据视线的时代,让儿童的手指沾染叶绿素的清香,让他们的眼睛发现叶脉中的数学之美,让他们的心灵感受自然造物的神奇,这种教育不是复古的情怀,而是指向未来的素养储备——当孩子们学会用一片树叶传递情感,用自然材料创造美好时,他们正在建构人工智能时代不可替代的生命感知力,正如教育家陈鹤琴所言:"大自然是最好的老师,而我们要做的,是给孩子打开这扇门的勇气和智慧。"