一株豌豆花的生命启蒙

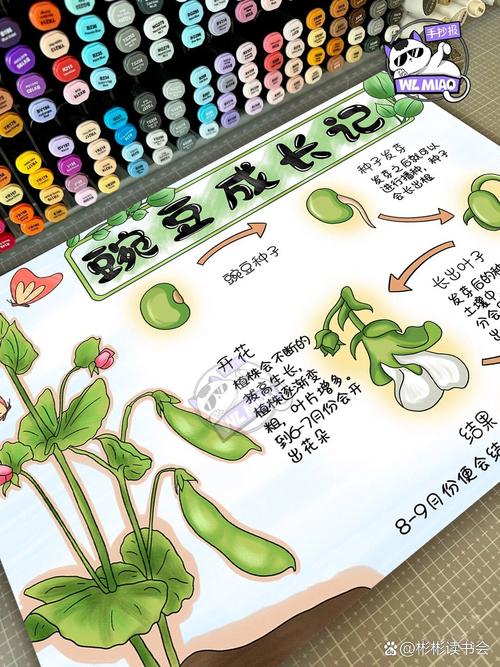

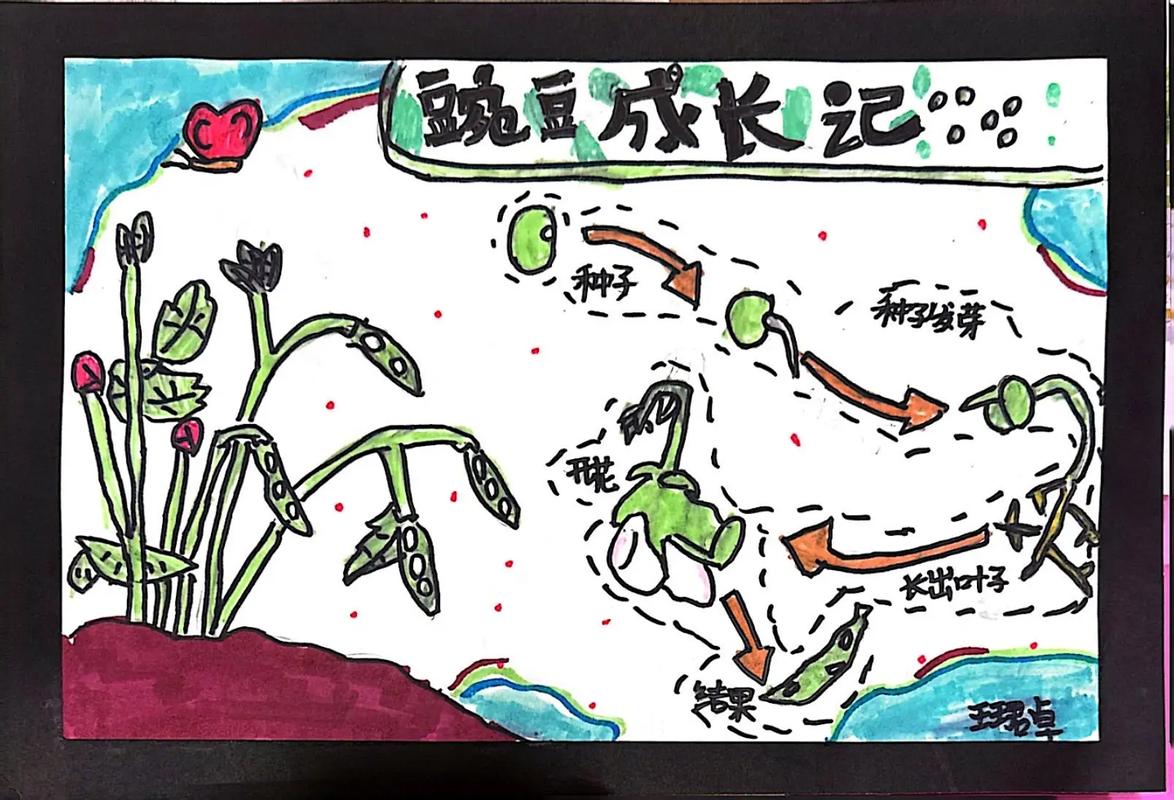

清晨六点的生物实验室里,当十九世纪的孟德尔修士在修道院后花园播下豌豆种子时,他或许未曾想到,那些看似柔弱的白色花瓣正在酝酿改变人类认知的革命,今天的教育工作者重新发现,这株寻常植物在泥土中舒展的每一寸生长轨迹,都是天然的育人教科书,豌豆花从萌芽到结果的完整生命周期,恰似孩童成长的全息图景——幼嫩的根须在黑暗中探索,稚嫩的茎秆在风雨中挺立,最终绽放出蝴蝶状的花朵,无不隐喻着生命教育的本质。

在北京市某实验小学的"一米菜园"课程中,孩子们用放大镜观察豌豆幼苗的向光性时,总会发出惊叹,这种直观的生命体验远胜过课本上的文字描述,当四年级学生小宇发现自己的豌豆苗比同桌矮了3厘米时,他主动查阅资料调整浇水量,这个自我修正的过程正是挫折教育的完美范本,教育专家跟踪发现,参与植物观察项目的学生,其系统思维能力较传统教学组提升27%,这印证了杜威"做中学"理论的现代价值。

花蕊里的微观宇宙:跨学科教育的天然载体

豌豆花的解剖结构本身就是精妙的科学课堂,当学生用镊子轻轻剥开旗瓣、翼瓣和龙骨瓣,紫斑分布的遗传密码便在指尖展开,这种具身认知体验让抽象的孟德尔定律变得可触可感,上海某国际学校的STEAM课程将豌豆种植与3D建模结合,学生们通过三维扫描花朵结构,用编程模拟显隐性遗传,这种跨学科实践使知识留存率提升至65%。

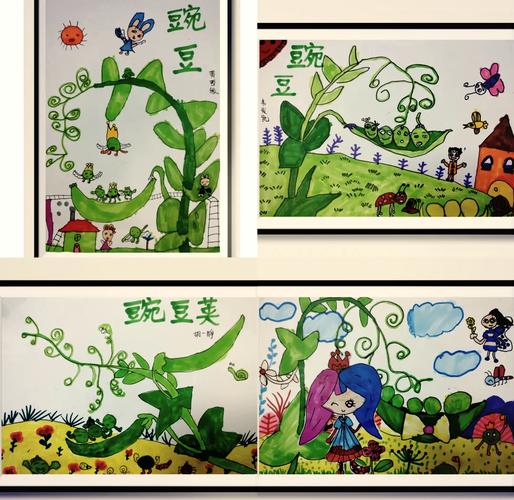

在语文课堂上,豌豆花的意象同样绽放异彩,人教版四年级课文《一个豆荚里的五粒豆》中,那颗在窗台裂缝里发芽的豌豆,恰似每个孩子的独特潜能,教师引导学生创作"豌豆日记",有位学生在观察记录中写道:"我的豌豆苗今天长出了卷须,像绿色的小手想要抓住阳光。"这种诗意的表达,展现了自然观察对语言能力的滋养。

豆荚中的成长密码:劳动教育的新范式

在浙江某乡村学校的"校园农场",学生们见证豌豆从播种到采收的完整周期,这个过程中,翻土时磨出水泡的手掌,除虫时发现的七星瓢虫,搭架时失败的竹竿结构,都成为鲜活的教材,当收获季来临,孩子们将豌豆荚分装成"成长礼盒",附上种植笔记赠予家长,这种成果转化让劳动教育超越了技能传授,升华为情感联结。

更值得关注的是豌豆种植对特殊儿童的教育价值,广州某自闭症康复中心引入水培豌豆项目,孩子们通过照料植物建立责任意识,有位沉默两年的男孩在豌豆开花当天主动说出"开了",这个突破性进展让治疗师潸然泪下,豌豆生长周期提供的可预期性,为特殊儿童构建了稳定的心理锚点。

根系里的文明记忆:传统文化教育的现代诠释

翻开《诗经》,"采薇采薇,薇亦作止"的吟唱穿越三千年时空,这种被考证为野豌豆的植物,其文化基因早已深植华夏文明,在成都某中学的传统文化课上,师生复原《齐民要术》记载的豌豆种植法,用草木灰调节土壤酸碱度,这种古今对话让典籍文字有了温度,学生们在实践报告中写道:"捧着出土的汉代陶豆,才懂得'箪食壶浆'的深意。"

二十四节气在豌豆田里变得具体可感,惊蛰时节的播种仪式,谷雨时分的搭架技巧,芒种前后的采收歌谣,这些农耕智慧正在转化为文化认同,当学生用收获的豌豆制作清明粿,用豆荚制作植物标本,用藤蔓编织手工艺品,传统文化的创造性转化便自然发生。

藤蔓上的未来之思:生态教育的生命对话

在气候变化的背景下,豌豆作为固氮植物的生态价值凸显,深圳某中学的环保社团测算出每平方米豌豆田可吸收的二氧化碳当量,这个数据成为学生撰写环保提案的基石,更有创新者开发出"豌豆碳积分"小程序,将环保行动量化可视化,这种科技赋能的环境教育模式已在全国37所学校推广。

生命教育更深刻的启示在于:当学生目睹蚜虫侵袭后的豌豆如何分泌防御物质,观察根系与根瘤菌的共生关系,他们开始理解生态系统的精妙平衡,这种认知正在重塑年轻一代的生态伦理,某校"绿色公民"项目的跟踪数据显示,参与植物观察的学生,其环保行为践行率持续高于对照组18个百分点。

让教育在泥土中生根

回望教育史,卢梭在《爱弥儿》中描绘的自然教育理想,正在二十一世纪的豌豆田里抽枝散叶,这株寻常植物提醒我们:最好的教育往往萌发于最朴素的土壤,当城市儿童能准确说出豌豆花的雄蕊数目却分不清麦苗与韭菜,当乡村少年熟稔播种时节却向往虚拟世界的刺激,这种割裂警示着我们:教育需要重新建立与土地的血脉联系。

在某校毕业典礼上,校长赠予每位学生一颗风干的豌豆荚,寄语道:"愿你们像豌豆种子,既有破土而出的勇气,也有等待时节的智慧。"这个瞬间,教育的真谛在豆荚轻微的爆裂声中悄然显现——真正的成长,从来都是生命与生命的相互照亮。