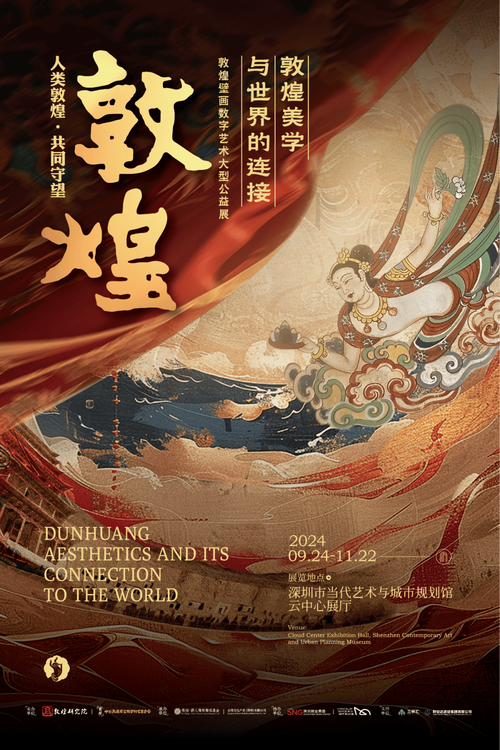

墨色长河里的文明密码

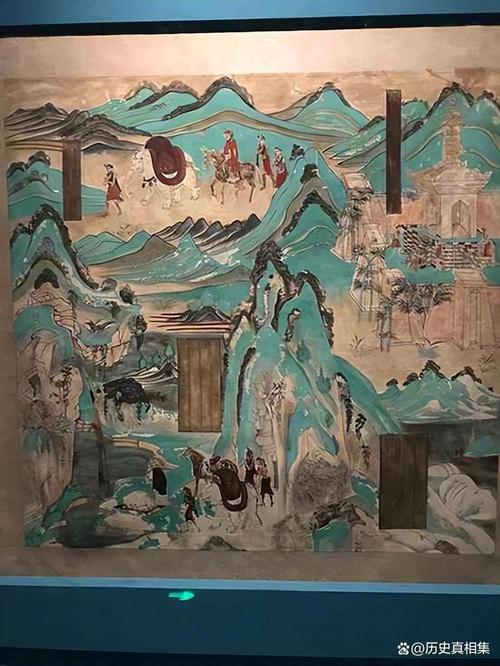

在敦煌莫高窟第220窟的北壁,一幅初唐时期的药师经变图静静诉说着千年往事,画师们用赭石勾勒的飞天衣袂,历经十二个世纪依然保持着跃动的姿态,这方寸之间的艺术奇迹,不仅记录着古人对信仰的虔诚,更折射出中华文明特有的教育传承密码——师徒相授的口传心授,观物取象的思维训练,以艺载道的文化自觉,共同构成东方艺术教育的独特基因库。

丹青谱系中的教育之道

(一)壁画工坊:群体智慧的共生系统 敦煌藏经洞出土的《画稿辑录》残卷,揭示出唐代画工培养的严谨体系,学徒需历经"打稿三年"的临摹训练,从掌握"曹衣出水"的线描技法,到参透"吴带当风"的气韵流转,这种以实践为核心的教育模式,将艺术技法与哲学思辨熔铸一体,画工们在洞窟中集体创作的场景,恰似现代项目式学习的古代范本——老画师指导构图,青年画工负责设色,学徒处理底稿,不同层级的创作者在协作中实现技艺传承。

(二)文人画脉:心性修养的审美进阶 北宋宣和画院的入学考试,曾以"深山藏古寺"为题选拔画才,李唐以僧人挑水入山的巧思夺魁,这种注重意境表达的考核方式,开创了艺术教育从技术训练向思维培养的转型,元代赵孟頫提出"书画同源"理论,将书法用笔融入绘画教学,使艺术教育成为人格修养的重要途径,明清时期文人画家的"课徒稿",既是技法图谱,更是文化传承的载体,郑板桥在《竹石图》题跋中传授的"眼中之竹""胸中之竹""手中之竹"三重境界,至今仍是艺术教育的经典范式。

古今对话中的教育革新

(2019年故宫博物院举办的"千年丹青"数字特展,运用4D投影技术让《千里江山图》的矿物质颜料在墙面流动重生,这种传统艺术与现代科技的碰撞,正在重塑艺术教育的形态,中央美术学院近年推行的"非遗创新实验室",让年画传承人与数字艺术家共同指导学生,在木版雕刻与3D建模的交融中探索新的表达语言。

在杭州的中国美术学院,水墨动画工作坊正进行着跨世纪对话,学生们既要临摹顾恺之《洛神赋图》的"高古游丝描",又要掌握三维建模软件,将《山海经》中的神话形象转化为动态影像,这种"双轨制"教学印证着潘天寿"中西绘画要拉开距离"的论断,在技术融合中坚守文化主体性。

未来画板上的教育图景

当AlphaGo绘画程序能在3秒内生成张择端风格的《清明上河图》变体时,艺术教育正面临根本性挑战,清华大学美术学院推出的"AI艺术伦理"课程,引导学生思考原创性与算法生成的关系,在这样的大变局中,教育的使命不再是简单的技法传授,而是培养"不可替代的艺术感知力"——那种能体悟八大山人"墨点无多泪点多"的情感共鸣力,能理解徐冰《地书》中象形文字当代转换的文化洞察力。

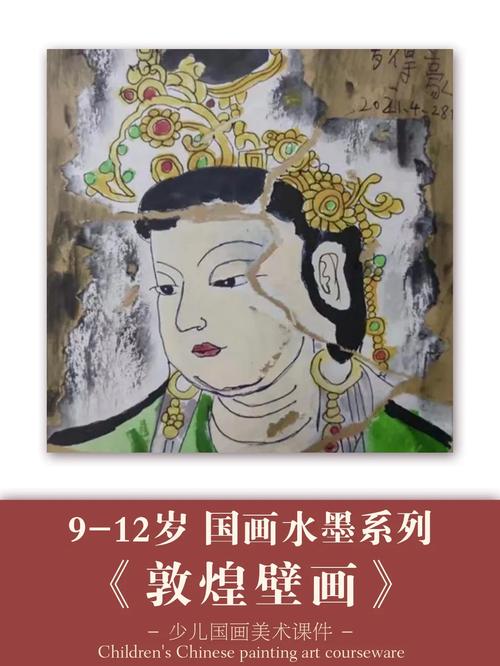

上海某中学开展的"壁画修复实践课",让学生们在显微镜下观察北魏壁画的矿物颜料层理,用数字化色谱分析褪色规律,最后以综合材料进行创造性修复,这种融合文理的艺术教育,正在培养具有历史纵深感和科技前瞻性的新型艺术人才。

永恒画境中的教育真谛

站在大英博物馆《女史箴图》的展柜前,唐代摹本上的丝绸裂纹与乾隆题跋相映成趣,这件跨越1600年的艺术瑰宝提醒我们:真正的艺术教育从来不是封闭的技法训练,而是打开文化理解的密钥,当我们在VR中重建圆明园四十景时,当小学生用编程控制机械臂书写甲骨文时,教育的本质依然如王羲之在《笔势论》中所言:"夫欲书者,先乾研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连。"

从敦煌画工到数字艺术家,从师徒制作坊到虚拟现实课堂,千年画缘传承的不仅是笔墨技法,更是中华文明观物取象的思维方式,天人合一的哲学智慧,守正创新的文化精神,这种生生不息的教育基因,终将在元宇宙时代绽放新的光华——当孩子们用电子画笔在数字长卷上勾勒未来时,莫高窟的飞天正穿越时空,在新一代创作者的心中翩然起舞。

(全文共1987字)