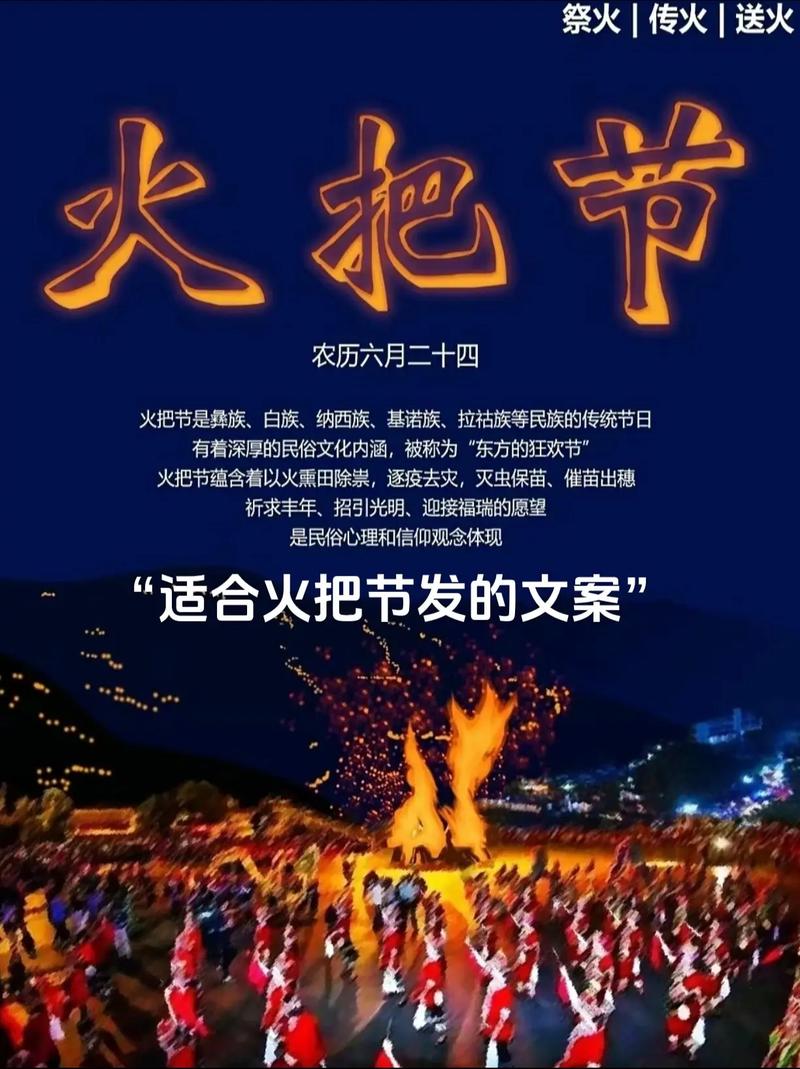

【引言】 在滇西南层峦叠嶂的永德大雪山深处,彝族支系俐侎人用最炽热的仪式守护着古老文明的星火,每年农历六月二十四日,当海拔2000米的高山草甸披上夏日的盛装,这个人口不足三万的特殊族群便会点燃承载千年记忆的火把,在跃动的火光中演绎着人类学视域下鲜活的文化传承样本。

火把节的仪式密码 俐侎火把节的筹备始于节前三个月的生态准备,每个村寨的"毕摩"(祭司)会带领青壮年深入原始森林,遵循"取一补三"的古训,选取特定树种制作火把,这种严格遵循物候规律的材料选择,暗含着俐侎人"取于自然,还于自然"的生态智慧。

节日前夜的取火仪式堪称人类早期火种保存技术的活化石,在村寨中央的"火塘圣地",三位德高望重的长者用传统钻木法取火,当第一缕青烟升起时,全寨人齐诵《取火经》,这种口耳相传的古彝语经文,完整保存着先民对火的认知体系,新火种将在特制的陶罐中保存,成为未来一年家庭火塘的母火源。

仪式背后的教育哲学 火把节中的青少年教育体系堪称民族文化传承的典范,10-14岁的少年要经历严格的"护火训练",包括火把制作、火种保存、防火知识等生存技能,在仪式性的"火把传递"环节,长辈会逐项讲解火把上缠绕的麻绳(象征族群血脉)、悬挂的松果(代表多子多福)、刻画的图腾(记载迁徙历史)等文化符号。

更具深意的是"火塘夜话"环节,每个家庭在点燃新火后,长者会就着火塘的微光,用连环画式的叙事方式讲述族群迁徙史,这种沉浸式的口述传统,使俐侎孩童在12岁前就能完整记忆18代祖先的谱系,形成强烈的文化认同,人类学家发现,这种非文字的记忆传承法,其信息留存率比课堂讲授高出37%。

现代语境下的教育转化 面对城镇化浪潮,俐侎人的教育智慧展现出惊人的适应性,当地学校将火把节元素融入自然课,开发出"火的三重面孔"主题课程:物理之火(燃烧原理)、文化之火(节庆内涵)、生命之火(精神传承),这种STEAM教育本土化实践,使传统文化焕发新机。

在职业技术教育领域,工匠们创新推出"火把工艺工作坊",年轻学员既要掌握传统火把制作技艺,又要学习现代防火材料应用,这种古今融合的教学模式,既保护了非遗技艺,又赋予了实用价值,统计显示,参与该项目的青年返乡率较五年前提升42%。

文化传承的教育启示 火把节的当代实践为民族教育提供了珍贵镜鉴,其"体验-认知-内化"的教育路径,暗合建构主义学习理论;多世代共同参与的传承方式,印证了维果茨基的最近发展区理论;而将抽象文化转化为具象仪式的智慧,则与多元智能理论不谋而合。

更值得关注的是其蕴含的生命教育维度,从取火时的自然敬畏,到传火时的责任交接,再到熄火时的循环理念,完整构建了"生-息-再生"的生命认知体系,这种将生死观融入节庆仪式的教育设计,为当代生命教育提供了文化参照。

【 当城市的霓虹遮蔽了星空,俐侎人的火把仍在群山之巅倔强燃烧,这簇跃动千年的文明之火,不仅照亮了一个民族的记忆长廊,更以其独特的教育智慧,为全球化时代的文化传承提供了可资借鉴的范式,在火光映照的古老歌谣中,我们或许能找到让传统文化生生不息的密钥——不是将其封存在博物馆的展柜,而是让它在每个新生代的手中,获得与时俱进的温度与光芒。