在云南大理州苍山西麓的漾濞彝乡,世代流传着一个关于"泥磁"的古老传说,这个被当地彝族称为"涅茨"的奇特自然现象——黏性极强的红胶泥,承载着彝族先民对自然万物的理解与敬畏,更暗藏着这个山地民族独特的生存智慧和文化密码,当我们以教育人类学的视角重新审视这个民间故事时,会发现其中蕴含着民族文化传承的深层机理。

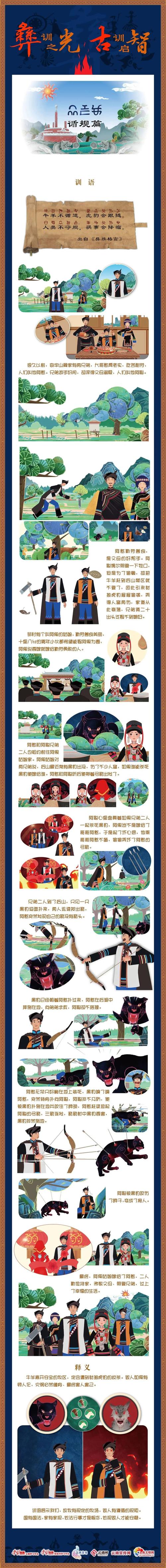

大地之灵的馈赠传说 传说在洪荒年代,彝人先祖在漾江峡谷遭遇持续暴雨,山体崩裂摧毁了村寨,绝望之际,山神阿普突木化身白发老人,教导人们用红土拌合松脂、蜂蜜,制成可黏合万物的"泥磁",人们用这种神奇泥土修复房屋、加固梯田,重建起世代栖居的家园,为感念山神恩赐,彝族先民将每年火把节后的第一个属龙日定为"涅茨祭",在古核桃树下用泥磁塑神像,吟唱创世史诗《梅葛》。

这个看似简单的起源传说,实则构建起彝族文化的重要认知框架,故事中山神与人类的三次互动——示警、救助、立约,完整呈现了彝族"人神共生"的宇宙观,黏土作为连接天地的物质媒介,既是神灵恩赐的具象化表达,也是人类智慧与自然法则融合的产物,这种"天人合一"的叙事逻辑,在彝族儿童的成长过程中,通过火塘边的口耳相传被反复强化,形成根植于血脉的文化基因。

泥土叙事中的生态智慧 "泥磁"传说中蕴含着丰富的生态教育内涵,故事详细描述了不同地质层黏土的采集时令:春取表层"阳土"作陶器,夏掘中层"雨土"修水利,秋收深层"金土"建房屋,这种对自然资源的精准认知,体现了彝族"适度取用"的生态伦理,在漾濞鸡街乡,至今保留着"取一补三"的古老规约——每采三背篓红土,就要在取土处栽种三棵核桃树。

更值得关注的是传说中黏土制备的"配方密码",松脂象征森林系统,蜂蜜代表生物多样性,红土指代地质结构,三者的配比恰是当地生态系统平衡的隐喻,这种将自然知识编码为神话叙事的传承方式,使抽象的科学认知转化为可感知的文化记忆,在平坡镇中心小学,教师带领学生复现"泥磁"制作过程时,总会强调"三捧土配一勺蜜"的比例,这正是古老智慧向现代教育的自然转化。

文化基因的现代表达 随着现代化进程加速,"泥磁"传说正经历着创造性的转化,在漾濞彝族自治县非物质文化遗产保护中心,数字化技术让口传故事转化为三维动画,老艺人的吟唱被谱写成交响诗篇,更具启示性的是县民族中学开展的"泥土的诉说"项目:学生们用现代材料复刻"泥磁"模型,结合物理课学习黏土成分,在美术课创作神话绘本,通过跨学科实践实现文化传承的创新。

这种活态传承在乡村振兴中展现出独特价值,当地工匠将"泥磁"技艺应用于生态建筑,开发出具有民族文化特色的生土民居建造工艺,在2023年联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖评选中,漾濞彝族土掌房修复项目因其"传统智慧与现代生态理念的完美融合"获得杰出奖,这证明,当民间故事走出文本成为生活实践时,就能迸发出历久弥新的生命力。

教育场域中的传承机制 "泥磁"传说的持久生命力,源自彝族文化特有的教育传承机制,在家庭场域,母亲用黏土捏制神话人物教导孩童;在社区空间,毕摩在祭祀活动中阐释传说深意;在自然情境,青年在取土劳作中领悟先人智慧,这种"生活即教育"的传承模式,构建起立体化的文化习得体系。

当代教育工作者正从中汲取营养,漾濞县实施的"民族文化校本课程"工程,将民间故事分解为12个主题模块,贯穿从小学到高中的教学体系,在"泥土的科学"单元,学生通过实验分析黏土成分;在"神话剧场"社团,青少年用彝语排演原创剧目;在"生态智慧"研学中,师生共同考察传统水利系统,这种将文化传承嵌入教育过程的实践,使古老传说成为激活文化自信的源头活水。

站在苍山西望,漾江河谷的土掌房在夕阳下泛着温暖的红光,仿佛千年未变的"泥磁"仍在默默黏合着传统与现代,这个承载着彝族文明密码的民间故事告诉我们:真正的文化传承不在于固守形式,而在于让古老智慧在当代语境中持续生长,当教育成为文化基因解码与重组的过程,那些沉淀在神话中的生存智慧,终将在新时代焕发出永恒的生命力。