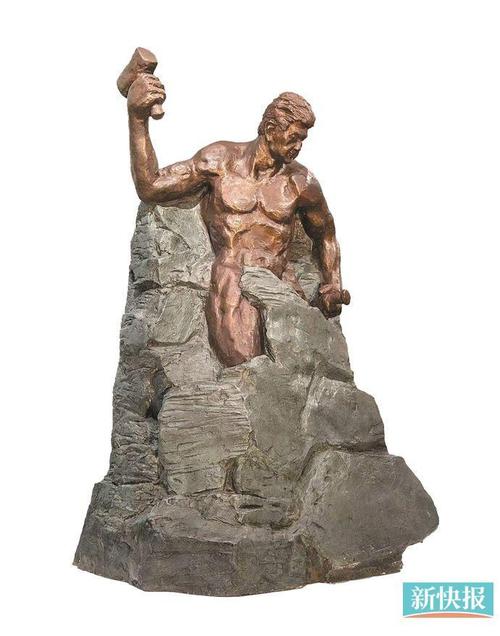

在佛罗伦萨美术学院陈列馆里,米开朗基罗的《囚徒》系列雕塑永远吸引着驻足者,那些从大理石中挣扎欲出的躯体,似乎隐喻着人类最深刻的生存寓言——每个生命都是被禁锢的潜能,而教育正是那把凿开顽石的雕刀,当我们谈论教育,本质上是在探讨如何将混沌的原始生命,经由持续的精雕细琢,最终显现出属于每个独特灵魂的生命形态。

教育者的双重身份:石匠与先知 十九世纪普鲁士教育改革的见证者第斯多惠曾说:"教育的艺术不在于传授本领,而在于唤醒。"这恰如雕塑家在面对原石时的姿态:既要对材质本身的纹理、硬度、色泽有深刻认知,又要能预见被遮蔽的形态,北京某特殊教育学校的李老师曾向我展示过她的教学日志,其中记录着对自闭症儿童小宇长达三年的观察,当所有评估报告都写着"语言能力缺失"时,李老师却在孩子摆弄积木的专注眼神里,发现了空间智能的闪光,这种在混沌中识别可能性的能力,正是教育雕塑家的核心素养。

现代神经科学证实,人脑的可塑性远超我们想象,哈佛大学教育研究院的追踪研究表明,教师对学生潜能的期待值,会直接影响其大脑神经突触的发育方向,这提醒我们:教育者的认知框架就是最初的雕刀走向,那些被过早定义为"顽石"的生命,往往只是尚未遇到能读懂其内在图式的匠人。

生命的原材料:混沌与秩序的交响 在景德镇陶瓷作坊里,匠人们深谙"因材施艺"的古老智慧,同样面对高岭土,有人塑出薄如蝉翼的影青瓷,有人造就浑厚古朴的将军罐,教育的真谛亦在于此,上海某创新学校曾做过大胆尝试:将标准化课程表改为"潜能开发区",学生根据个人兴趣图谱自主设计学习路径,三年后,这里走出了全国青少年科技创新大赛冠军,也孕育了登上巴黎时装周的少年设计师。

这种个性化培育模式印证了怀特海的过程哲学——教育不应是往模具里浇筑石膏,而是根据生命固有的纹路进行引导,就像雕塑家贾科梅蒂那些细长的人像,看似违背解剖学常规,实则是对存在本质的深刻诠释,当我们允许教育对象保持其原生形态的发展可能时,往往会收获惊人的创造性能量。

雕琢过程中的疼痛美学 所有真正的雕塑都是破坏与重建的辩证统一,罗丹创作《巴尔扎克像》时,曾毅然砍去过分完美的手部雕刻,因为他意识到局部精彩正在破坏整体气韵,这个艺术史上的著名抉择,恰似教育中必要的"舍弃"——杭州某重点中学的王校长,顶住升学压力取消了"重点班"制度,当质疑声四起时,他在教师会议上展示了两组数据:改制前,85%的教师精力集中在20%的"尖子生"身上;改制三年后,学生整体创新能力指数提升了47%。

这种教育勇气体现在对即时利益的超越,就像雕塑家必须承受石屑飞溅的迷茫阶段,教育者也要耐受成果显现的延迟性,神经教育学的最新研究发现,人脑前额叶皮层的完全发育需要25年,这意味着我们今日播下的教育刻痕,或许要等到十年后才能显现完整图景。

留白的智慧:未完成的美学境界 在苏州留园的冠云峰前,每个观赏者都能在太湖石的孔窍间看见不同的山水画卷,这种东方审美智慧对当代教育极具启示:芬兰基础教育改革中推行的"现象式教学",正是通过设置知识留白,激发学生的自主探究欲望,数据显示,采用这种模式的学生,其问题解决能力比传统组别高出32%。

未完成的雕塑往往最具生命力,敦煌莫高窟第259窟的禅定佛,因其微笑的微妙变化被称为"东方蒙娜丽莎",这种神秘感源于雕塑家对细节的克制处理,反观当下教育,我们是否塞满了所有知识缝隙?德国教育学家本纳提出的"非决定性教育空间"理论强调:适度的不确定性恰恰是培育创造力的温床。

时光的抛光:教育效能的延迟显现 在牛津大学自然史博物馆里,保存着一组特殊的对比标本:两棵同年种植的橡树,一棵在苗圃中接受精心养护,另一棵在野外自然生长,百年后的截面显示,后者年轮的密度与韧性远超前者,这个生态学案例隐喻着教育的本质——过早的标准化干预可能适得其反。

日本建筑大师安藤忠雄的"建筑十书"中记载着有趣现象:清水混凝土的最佳质感,需要经历二十年风雨侵蚀方能完全显现,这与教育效能的滞后性形成奇妙呼应,追踪研究表明,那些在基础教育阶段接受过艺术熏陶的学生,在中年期的职业转型成功率比对照组高出41%,尽管这种关联在当时的教育评估体系中从未显现。

站在雅典卫城残存的雕塑前,我们依然能感受到两千年前匠人指尖的温度,教育作为人类最古老的雕塑艺术,其终极使命不在于塑造符合模板的"完美作品",而是帮助每个生命在自我雕琢中显现其本真形态,当教育者学会以考古学家的耐心、艺术家的敏锐和哲学家的睿智来对待这项事业时,我们终将在时光长河中看见这样的景象:那些曾被视作粗粝的生命原石,都在属于自己的维度里,绽放出星辰般璀璨的光芒。

(全文共1723字)