被忽视的土壤工程师

在人类脚下约30厘米深的土壤中,生活着地球上最古老的生态系统工程师——蚯蚓,达尔文晚年耗时四十年研究这种无脊椎动物,他在著作中写道:"蚯蚓是地球上最有价值的动物",这个看似简单的钻土行为,实则蕴含着生物进化、土壤化学、生态循环的复杂密码。

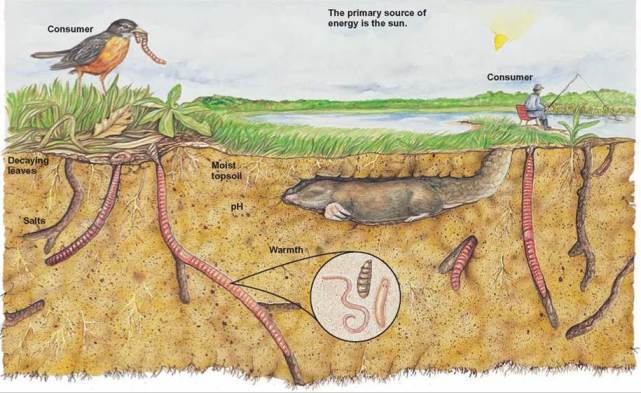

全球已发现的蚯蚓种类超过7000种,仅中国境内就分布着300余种,它们每年翻动土壤的总量相当于把整个亚马逊雨林的地表覆盖一遍,在温带地区,每公顷健康土壤中的蚯蚓群体可达200万条,这些默默无闻的"地下工作者"通过昼夜不停的钻土行为,维系着地球生态系统的根基。

生存密码:三维空间的求生智慧

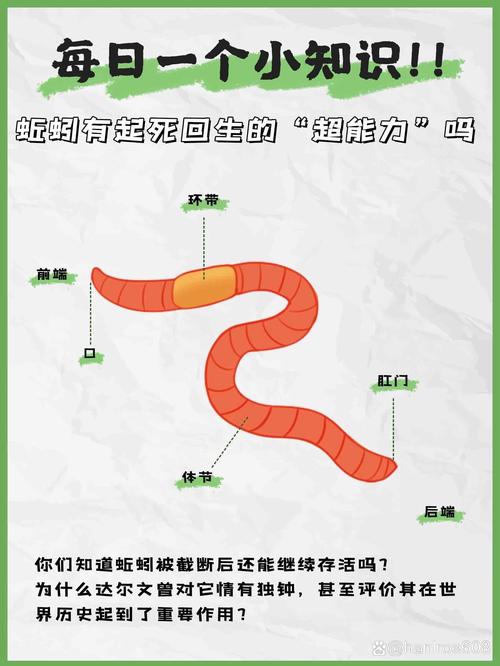

蚯蚓的钻土行为首先是百万年演化的生存杰作,作为环节动物门的典型代表,它们没有骨骼支撑,依靠体壁环肌与纵肌的交替收缩完成运动,在松软土壤中,这种波浪式蠕动能达到每小时40厘米的速度,相当于人类在泳池底部的行进效率。

皮肤呼吸的生理特性决定了它们必须生活在湿润环境中,当空气湿度低于60%时,体表黏液膜会在12分钟内干涸,实验数据显示,暴露在28℃干燥环境中的蚯蚓,存活时间不超过3小时,土壤孔隙中的水分膜恰好形成天然保湿层,相对湿度恒定在85%-95%之间。

温度调控是另一重生存需求,蚯蚓的体温完全随环境变化,当气温降至10℃时进入休眠状态,超过35℃则出现蛋白质变性,农耕区监测表明,夏季正午地表温度可达50℃,而15厘米深的土层温度仅为28℃,这种天然的"地下空调"系统,使蚯蚓得以躲避极端气候。

食物链的暗线循环

不同于地面生物的可见觅食行为,蚯蚓构建了独特的"土中牧场",它们的日摄食量可达自身体重的三分之一,主要以腐烂有机物为食,通过砂囊的机械研磨和肠道共生菌的分解,将植物残体转化为富含铵态氮、速效磷的蚓粪,这种天然有机肥的肥效比普通堆肥高出30%。

美国农业部的研究显示,经过蚯蚓消化道的土壤,微生物活性提升5-8倍,在落叶阔叶林区,90%的凋落物经由蚯蚓通道进入深层土壤,更令人惊叹的是其"选择性取食"行为:能精准识别含糖量高的有机物碎片,这种觅食智慧确保能量获取效率最大化。

地下水利工程

蚯蚓洞穴网络堪称自然界最精妙的微型水利系统,每条成年蚯蚓每年可挖掘长达900米的垂直通道,这些直径2-10毫米的孔道形成立体输水网络,在暴雨天气,这些孔道能使水分下渗速度提高10倍,有效防止地表径流,英国洛桑实验站的长期观测证明,有蚯蚓活动的土壤,持水能力增加20%。

这些通道还是气体交换的重要通道,通过放射性同位素追踪发现,氧气可沿蚯蚓孔道渗透至2米深的地下,二氧化碳排出效率提升4倍,在板结严重的农田中,蚯蚓种群密度每增加1个/平方米,土壤通气量就改善15%。

生命信号的传递者

蚯蚓的钻土行为无意间搭建起物质循环的桥梁,它们将深层土壤中的矿物质带到地表,又将地表有机物输往地下,在热带雨林,这种"生物泵"作用每年能转移300公斤/公顷的钙质,其排泄物中的水稳性团聚体,是形成土壤团粒结构的关键材料。

更微妙的是化学信号的传递,当蚯蚓在土壤中移动时,体表分泌的信息素会刺激植物根系发育,法国农科院实验证实,有蚯蚓活动的土壤中,小麦根系分支数量增加40%,玉米对磷的吸收率提高22%,这种生物化学对话,至今仍是未完全解密的自然奇迹。

人类文明的共生启示

现代农业正在重新发现蚯蚓的价值,在江苏宜兴的生态稻田,通过引入赤子爱胜蚓,化肥使用量减少45%的同时实现增产12%,巴西的免耕农业区,蚯蚓通道替代了60%的机械深耕作业,这些实践印证着古老智慧与现代科技的结合。

城市生态修复领域也在借鉴蚯蚓智慧,新加坡滨海湾花园的土壤活化工程,通过投放300万条蚯蚓,使建筑垃圾场的土壤有机质含量在两年内从0.3%回升至2.1%,这种生物修复技术成本仅为化学改良法的三分之一。

环境变迁的活体监测仪

蚯蚓对环境变化具有极强指示作用,它们的表皮直接接触土壤溶液,体腔细胞能富集重金属离子,研究发现,当土壤中铅浓度超过80mg/kg时,蚯蚓的逃避反应会在48小时内显现,这种生物预警系统比化学检测更快响应污染。

气候变化研究也关注着这个特殊群体,德国马克斯·普朗克研究所的模型显示,气温每上升1℃,蚯蚓的垂直活动范围就下移5厘米,这种位移正在改变碳封存模式,可能影响全球碳循环估算。

地下的生命方舟

从寒武纪海洋到现代农田,蚯蚓用5亿年进化出完美的土中生存策略,它们的每一次钻土都在进行着物质转化、能量流动和信息传递,当我们凝视这些湿润的土壤通道时,看到的不仅是生物本能,更是维系陆地生态的核心密码,保护这些地下工程师,就是在守护人类文明的根基,正如生态学家霍华德所言:"健康的土壤应当充满蚯蚓的舞蹈,那是大地生命力的脉搏。"