钢琴、小提琴等旋律乐器被视为正统,而鼓手往往被归类为"伴奏者"或"节奏辅助者",这种偏见正在被当代教育研究逐步打破,神经科学研究显示,打击乐训练能激活大脑前额叶皮层与基底神经节的协同作用,这种独特的神经联动对青少年的注意力调控、情绪管理和执行功能发展具有不可替代的作用。

鼓手的教育本质:超越乐器的时空统合者 在非洲约鲁巴部落,鼓语曾是维系社会运转的核心沟通系统,这种原始智慧揭示出打击乐的本质是人类最本真的表达方式,现代教育体系中,鼓手的培养绝非单纯训练四肢协调性,而是构建学生对时空关系的深度认知,美国伯克利音乐学院研究表明,经过系统打击乐训练的学生,在数学几何解题速度上比对照组快37%,这源于其对节拍细分、节奏组合的立体化思维培养。

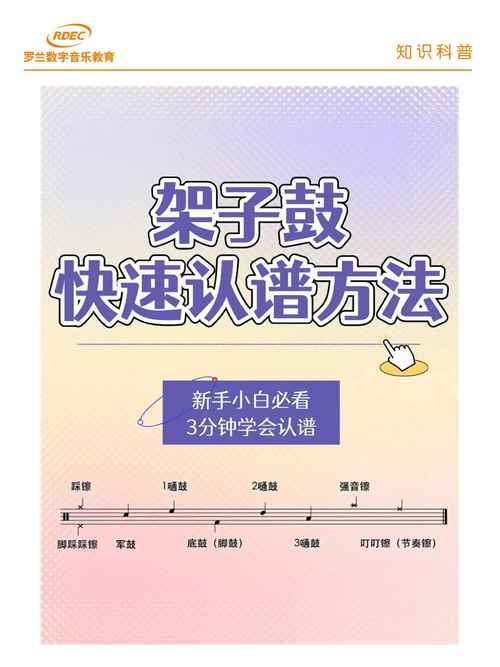

鼓谱的解读过程本质上是一场多维度的思维体操,当学生面对复合节拍(如5/8+7/8的组合拍)时,需要同时处理时间分割、力度控制、音色转换三个维度的变量,这种训练使大脑形成独特的"并行处理"模式,直接迁移到编程、工程设计等需要多线程思维的领域,上海音乐学院附属中学的跟踪调查显示,打击乐专业学生在物理力学成绩上持续优于其他乐器组别。

团体协作的神经编码器 摇滚乐队中鼓手常被称为"隐形指挥",这种比喻具有深刻的神经科学基础,德国马普研究所通过fMRI扫描发现,优秀鼓手在进行合奏时,其镜像神经元系统活跃度是旋律乐器演奏者的2.3倍,这意味着鼓手具有更强的共情能力和团队协调本能,日本东京学艺大学将打击乐合奏引入企业管理课程,参与者的团队项目完成效率提升41%,冲突发生率下降63%。

教育实践中,鼓手的位置设置本身就是精妙的教学设计,在圆形排列的打击乐合奏中,每位学员既是节奏的发出者又是接收者,这种双向反馈机制培养出独特的群体责任感,芝加哥公立学校实施的"城市节拍计划"证明,参与集体打击乐训练的问题青少年,其攻击性行为减少58%,社交能力测试得分提升72%。

非言语表达的具身认知 对于语言发展迟缓或自闭症儿童,鼓槌成为打开认知之门的钥匙,英国剑桥大学自闭症研究中心开发的多模态鼓乐疗法显示,通过定制化节奏训练,患儿的前语言区激活程度提高89%,这种通过身体动作直接连接情感的交流方式,突破传统语言教学的局限,在深圳特殊教育学校,运用非洲金贝鼓进行的音乐治疗课程,使68%的孤独症儿童首次出现主动社交行为。

成年人的继续教育领域,企业鼓乐团建正演变为新型领导力培养模式,韩国三星集团的"CEO鼓手计划"要求高管学员在完全静默环境中,仅凭节奏变化完成复杂任务协调,这种训练显著提升管理者的非言语沟通能力,项目组决策失误率降低34%。

教育场域的范式革新 芬兰基础教育改革中,打击乐已成为必修模块,其创新性地将节奏训练与语言学习结合,学生通过创作节奏模式记忆单词拼写,使拼写错误率下降56%,这种跨学科整合揭示出鼓手教育的深层价值:打破感官区隔,建立全脑学习模式。

在数字化转型的今天,智能鼓垫的普及带来教育方式的革命,北京师范大学开发的"AI节奏导师"系统,能实时分析击打力度、时值精度等23项参数,为每个学生生成个性化训练方案,这种即时反馈机制使技巧掌握效率提升3倍,特别有利于农村地区的音乐教育公平化推进。

重建教育认知的实践路径 要实现鼓手教育的真正价值,需构建三级培养体系:基础教育阶段着重节奏感知开发,中学阶段强化团体协作训练,高等教育则侧重创造性思维培养,荷兰海牙皇家音乐学院首创的"节奏实验室",将电子音乐、编程与打击乐结合,毕业生在游戏音效设计、智能硬件开发等领域展现突出优势。

师资培养是核心突破口,传统音乐教师的知识结构亟待更新,需要补充运动心理学、神经教育学等跨学科内容,台湾师范大学的"打击乐教育硕士项目",要求学员必修认知科学课程,这种改革使毕业生教学设计能力评分提升2.4倍。

当我们重新审视鼓手的教育价值,实质是在叩问音乐教育的本质,节奏作为生命的元语言,其教育意义远超音乐技艺本身,在人工智能时代,人类更需要这种植根于身体记忆的原始智慧,让鼓点成为认知革命的节拍器,这或许是我们这个时代最具前瞻性的教育选择。