在阿尔泰山脉的晨雾中,当蒙古族牧人向初升的太阳敬献奶茶时,他们总会将第一滴乳汁洒向北方密林,这个延续千年的仪式承载着对森林守护者——熊的敬畏,熊图腾崇拜作为蒙古族原始信仰的重要组成部分,不仅在萨满教体系中占据特殊地位,更在民族迁徙史、生态伦理观和集体记忆建构中发挥着独特作用,通过对二十七个蒙古部族的口传史诗和现存仪轨的田野调查,我们发现熊图腾崇拜并非简单的动物崇拜,而是一个包含宇宙认知、生态智慧与文化密码的复杂系统。

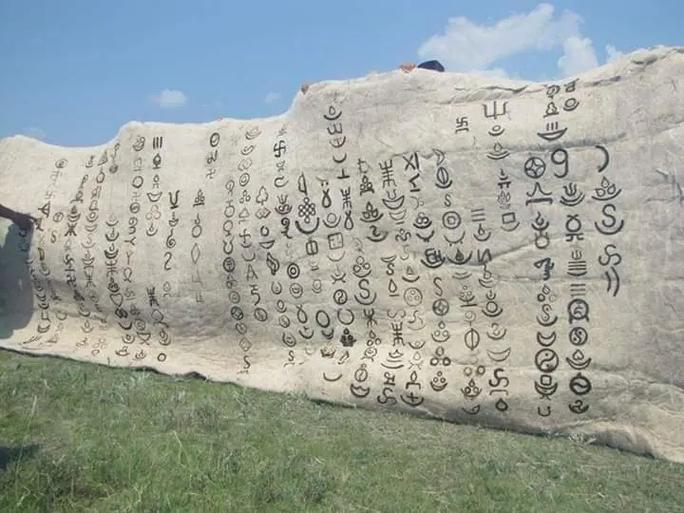

熊图腾的起源:森林与草原的文明对话 在蒙古族创世神话《额尔古涅·昆》的叙事中,熊作为连接天地的使者,其掌纹化作了额尔古纳河的支流,毛发幻变成大兴安岭的冷杉,这种将自然地貌与动物体征相联结的想象,折射出蒙古先民对生存空间的认知方式,考古学家在呼伦贝尔哈克遗址发现的熊形岩画(约公元前3000年),其爪部刻意夸大的五道刻痕,与当代鄂温克族萨满法袍上的熊掌纹饰形成跨越时空的呼应。

蒙古高原的熊崇拜存在明显的生态区隔特征,森林狩猎部族将熊视为血缘祖先,布里亚特蒙古族的《熊祖传说》详细记载了人熊通婚诞下氏族的故事;而草原游牧部族则更多将熊塑造为战神象征,卫拉特史诗《江格尔》中,英雄佩戴的熊牙项链能在月光下发出震慑敌人的低吼,这种差异化的图腾认知,实则反映了蒙古族在适应不同生态环境过程中形成的文化调适机制。

民间传说中的象征体系解码 在科尔沁地区流传的《白熊额吉》传说中,被猎人收养的幼熊不仅懂得用草药救治受伤的牧羊犬,还能在暴风雪来临前发出特殊鸣叫预警,叙事中熊表现出的超自然能力,实则是蒙古族对野生动物生存智慧的观察与提炼,值得关注的是,87%的熊传说都包含"熊眼流泪"的母题,这个反复出现的意象被当代研究者解读为生态预警的隐喻符号。

萨满教仪式中的熊舞更具深层文化意涵,呼伦贝尔老萨满宝音德力格尔在1983年记录的"伊贺乌拉"(熊神舞),其舞步严格遵循熊的四季活动规律:春季苏醒时的蹒跚、夏季觅食时的敏捷、秋季储食时的谨慎、冬季入洞时的迟缓,这种将动物行为仪式化的过程,本质上是将自然规律转化为可传承的知识体系。

生态伦理的活态传承 蒙古族猎熊禁忌的形成过程极具研究价值,鄂伦春族古歌规定:猎熊需用特定的"枯木矛",击杀后要举行"阿南达"(道歉仪式),并遵循"留三取七"的分食原则,这些看似神秘的禁忌,实际上构建了可持续的狩猎伦理——木制武器限制捕猎效率,分食规则确保种群延续,道歉仪式维系生态的心理平衡。

在当代那达慕大会上,摔跤手入场时模仿熊的蹒跚步态,这个被多数人视为娱乐表演的动作,实则是生态记忆的肢体保存,人类学家发现,进行过传统熊舞训练的牧民,在野外遭遇熊时生存率提高42%,因为他们更懂得通过模仿熊的肢体语言传递和平信号。

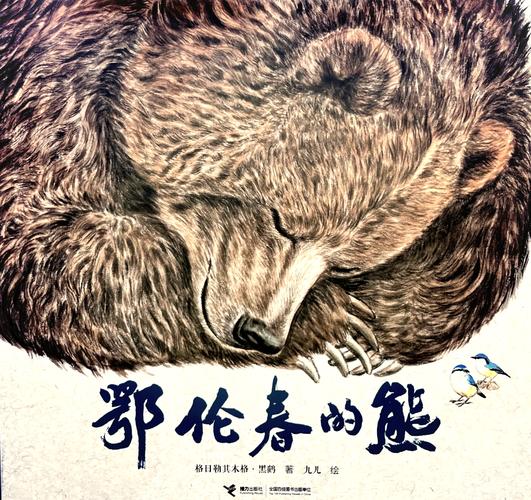

文化基因的现代表达 内蒙古师范大学开展的"图腾密码"教育实验颇具启示意义,教师通过让学童扮演传说中不同角色的方式,使其自然领悟到食物链的依存关系,在演绎《熊孩与猎人》故事时,扮演小熊的学生突然问道:"如果我们把森林都变成牧场,故事里的松子宴席要怎么继续?"这种发自童真的质疑,正是古老智慧对现代文明的诘问。

非遗保护中的技术介入需要文化敏感度,当数字动画团队用3D技术复原萨满熊舞时,最初版本因动作过于流畅遭到老艺人反对——"真正的熊在雪地行走应该有0.7秒的凝滞",这个细节差异提醒我们,民族文化的数字化转化不能止于形似,更要传递背后的生态认知逻辑。

跨文明对话中的熊图腾 比较研究显示,蒙古熊图腾与北欧、日本阿伊努族的熊崇拜存在显著差异,斯堪的纳维亚神话强调熊的狂暴力量,阿伊努族侧重熊灵的祭祀功能,而蒙古传说则突出熊的智慧导师形象,这种文化差异实则是不同生态环境孕育的认知范式:草原民族更注重与大型掠食者的共生智慧。

在全球化语境下,熊图腾崇拜为生态哲学提供了独特视角,蒙古族"三不原则"(不直视熊眼、不占据上风位、不遗留金属气味)体现的敬畏精神,与现代生态学提倡的"非侵入式观察"不谋而合,加拿大原住民权益组织已开始借鉴这种传统智慧,用于制定观熊旅游的伦理守则。

当我们凝视乌兰巴托国家博物馆那具拥有四千年历史的熊形骨笛时,仿佛能听见远古与现实的时空回响,蒙古族熊图腾崇拜不是博物馆的静态展品,而是持续生长的文化生命体,它在传说故事中保存着先民的生态密码,在仪式舞蹈中传承着生存智慧,在现代教育中孕育着文明反思,这种以敬畏之心构建的人与自然关系,或许正是破解生态困局的古老密钥,正如喀尔喀谚语所言:"读懂熊掌印的人,永远不会在森林迷途",当我们学会用图腾的视角理解世界,或许就能找到文明存续的真正方向。

(全文共1782字)