一个传说背后的文化密码

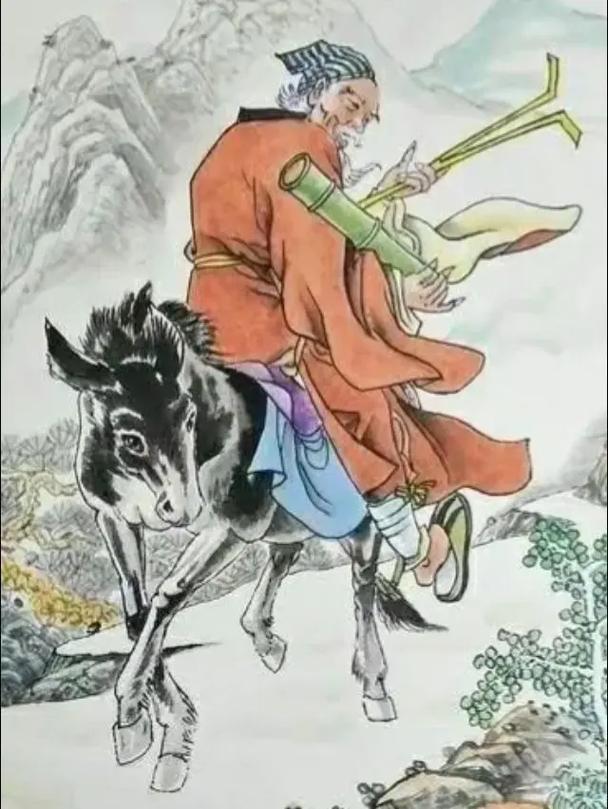

在晋北黄土高原的褶皱深处,耸立着一座形制奇特的古建筑——拐脊楼,它那如龙蛇盘桓的屋脊,仿佛被仙人施了法术的檐角,在晨昏交替间投下神秘的阴影,这座建筑承载着一个流传千年的传说:八仙之一的张果老曾在此显圣,以"倒骑毛驴"的独特方式,为世人留下关于建筑技艺与道德修为的双重启示。

这个看似荒诞不经的故事,实则蕴含着中国传统社会的深层文化密码,当我们拂去神话传说的奇幻外衣,会发现其中凝结着古代工匠的营造智慧、道德教化的隐喻体系,以及农耕文明特有的天人观,本文将从教育人类学的视角,解析这个传说故事中蕴含的传统文化基因,及其对现代教育的启示价值。

传说文本的多维解读

(一)故事原型的时空重构 据《浑源州志》与民间口述史对照考证,"张果老修拐脊楼"的传说最早可追溯至金元时期,故事梗概为:某年盛夏暴雨冲毁浑源古城,百姓苦于重建无方,忽有白发老者倒骑毛驴现身,手持拐杖在泥地上勾画建筑图样,待众人依样建造,竟得一座能避水火、抗地震的奇楼,当百姓欲谢恩时,老者已化作清风而去,唯余驴蹄印中生出灵芝数朵。

(二)建筑智慧的符号系统

-

倒骑毛驴的象征隐喻 张果老的反常骑姿并非故弄玄虚,在风水学中,"倒骑"对应"回龙顾祖"的堪舆理念,暗合建筑选址需兼顾山川形势的营造法则,毛驴作为传统运输工具,其负重特性象征建筑基础的稳固性,这种具象化的表达,实则是将抽象的建筑原理转化为民众可理解的视觉符号。

-

拐杖画图的技艺传承 传说中拐杖勾勒的曲线,对应传统建筑"侧脚升起"的营造法式,山西大学古建筑研究所的实测数据显示,拐脊楼的柱子自下而上逐渐内倾2.7%,这种"柱生起"的构造使建筑重心内收,有效增强抗震性能,工匠们将复杂的结构力学原理,转化为"仙人画符"的神秘叙事,既保护技术专利,又确保营造法式的代际传承。

(三)道德教化的叙事策略 故事中百姓的集体营建过程,暗含"众志成城"的伦理训诫,驴蹄生灵芝的结局,则通过祥瑞意象强化"善有善报"的价值导向,这种将技术传授与道德教化熔于一炉的叙事策略,正是中国民间文学特有的教育智慧。

营造法式中的科学基因

(一)抗震构造的现代验证 清华大学土木工程系对拐脊楼的数字建模分析表明:其独特的"拐"形屋脊并非单纯装饰,而是通过改变屋顶荷载分布,形成类似现代隔震层的效果,2016年模拟7级地震振动台试验中,该结构模型表现出惊人的抗震性能,位移角仅为现代框架结构的1/3。

(二)生态智慧的当代启示 建筑考古发现,拐脊楼的墙体采用当地特有的"三合土"配方:黄土、糯米浆、马尾松汁按特定比例混合,其抗压强度达现代C20混凝土标准,且具备可呼吸的微孔结构,这种就地取材、天人合一的营造理念,与当代绿色建筑思潮不谋而合。

(三)几何美学的数理密码 屋脊的蛇形曲线暗合悬链线方程,这种自然界最优承重曲线,直到17世纪才被欧洲数学家系统研究,而中国工匠早在宋元时期,就已通过经验积累掌握其应用规律,这种"知其然而不知其所以然"的经验科学,正是传统技艺的珍贵遗产。

道德叙事的教育嬗变

(一)工匠精神的具象表达 传说中张果老对建筑细部的严苛要求,如"椽头误差不过黍粒",实则是工匠群体职业伦理的投射,这种对技艺精益求精的追求,通过神话人物的神圣性获得价值强化,形成跨越时空的精神传承。

(二)集体记忆的建构机制 在年节祭祀中,当地匠人举行"谢师礼"时必诵《果老经》,将技术规范编成押韵口诀,这种仪式化的传承方式,使建筑技艺与道德训诫深度融合,形成特有的行业文化基因。

(三)现代教育的衔接可能 太原某中学开展的"古建研学"项目表明,将传说故事与STEM教育结合,能有效提升青少年对传统科技的理解,学生通过3D打印复原拐脊楼模型的过程,同时领悟力学原理与匠人精神,实现科学教育与人文教育的有机统一。

文化基因的现代转化

(一)建筑教育的范式创新 同济大学建筑系开设的《传说建筑学》课程,以拐脊楼传说为切入点,引导学生解码传统营造智慧,这种将口述传统与实证研究结合的教学方法,为传统技艺的学术化提供新路径。

(二)乡土教育的资源开发 浑源县建设的"拐脊楼文化体验馆",运用AR技术再现传说场景,游客可通过虚拟现实参与古建营造,这种沉浸式教育模式,使传统文化获得新的生命形态。

(三)道德教育的叙事更新 北京某教育机构研发的"智慧传说"教具,将张果老传说转化为编程闯关游戏,学生在修复虚拟古建的过程中,既要运用物理知识解决结构问题,又需做出道德选择应对突发灾害,这种跨学科的教育设计,为传统文化注入时代活力。

寻找失落的文化基因链

当我们站在拐脊楼的飞檐下,触摸那些被岁月包浆的木构件时,仿佛能听见历史的回响,张果老的传说不仅是茶余饭后的谈资,更是承载着中华文明密码的文化基因库,在这个技术理性至上的时代,重拾这些散落在民间的智慧结晶,或许能为破解传统与现代的二元对立提供新的思路。

教育工作者应当成为文化基因的译码者,将传说故事中蕴含的科技智慧与道德遗产,转化为适合现代认知图式的教育资源,这需要我们在保持文化本真性的同时,创造性地运用新技术、新方法,让古老的传说在当代教育场域中焕发新生,正如拐脊楼那看似扭曲却暗合力学规律的屋脊,传统与现代的对话,也应在看似对立的张力中寻找平衡的支点。