苍山深处的核桃密码 在横断山脉的褶皱深处,云南漾濞的彝族村寨里,每当核桃树抽芽的季节,身着绣满太阳纹饰的毕摩们就会在百年核桃树下吟诵古老的《萨秘母》,这部口耳相传的史诗,讲述着漾濞核桃从神界落入人间的传奇故事,在海拔2000米的彝族村寨,这些遍布山野的核桃树不仅是经济作物,更是镌刻着族群记忆的文化符号,当我们拂去神话的薄雾,"萨秘母"传说中蕴含的生态智慧与教育密码,正在新时代的阳光下折射出新的光芒。

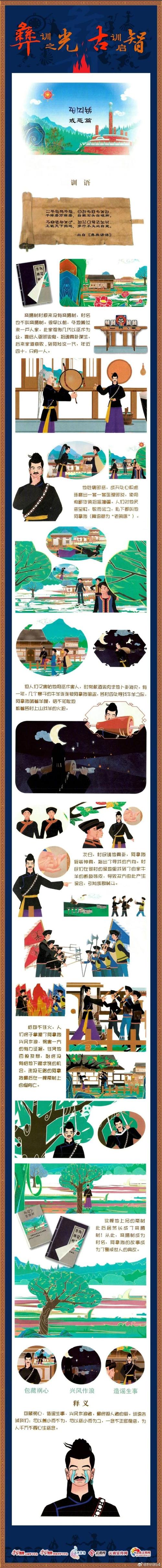

创世史诗中的生命叙事 《萨秘母》开篇描绘的创世场景充满原始的生命力:混沌初开时,天神阿普笃慕将九粒金核桃撒向人间,核桃坠地化为九座神山,山间涌出的清泉滋养出第一棵核桃树,这个充满诗意的创世神话,与彝族典籍《查姆》中"雪化十二支"的记载形成互文,折射出彝族先民独特的宇宙观,在彝族的认知体系中,核桃坚硬的外壳象征着天地的稳固,褶皱的内核暗合山川的纹理,这种将自然物象神圣化的思维,构建起人与自然的精神纽带。

史诗中"三滴露水"的意象尤为精妙:第一滴露水使核桃树破土,第二滴催开花朵,第三滴孕育果实,这种三段式的生命叙事,暗合着彝族"三生万物"的哲学观,在漾濞县平坡镇,85岁的国家级非遗传承人字发昌至今保留着用核桃木刻写经文的传统,他告诉我们:"核桃树的年轮里藏着祖先的训诫,每个纹路都是天地对话的文字。"

文化基因中的生态密码 "萨秘母"传说中"人树盟约"的细节令人动容:当饥荒席卷大地时,核桃树自愿将果实献给人类,条件是人们必须保证"春不折枝,夏不伤根,秋留三成",这种朴素的可持续理念,在漾濞彝族的《护林古歌》中演化成系统的生态戒律,我们在富恒乡调查时发现,每个核桃种植户都遵循着"采果七分留三分"的古训,这种传承千年的采收制度,使漾濞核桃林的生物多样性指数高出普通经济林38%。

传说中"以叶为药"的记载,在当代得到科学印证,彝族医药典籍《齐苏书》记载的17种核桃入药方法,经现代研究证实其黄酮类物质含量是普通药材的2.3倍,在海拔2400米的秀岭村,村民仍保持着用核桃叶煮水沐浴的习俗,这种传统卫生智慧使该村皮肤病发病率常年低于周边地区,当我们用色谱仪分析核桃叶提取物时,发现了3种独特的抗菌成分,这或许就是传说中的"树神的馈赠"。

教育场域中的文化传承 在瓦厂乡中心小学的乡土课堂上,孩子们用核桃壳制作的面具正在演绎新的故事,这所学校的校本课程将《萨秘母》传说分解为12个主题模块,学生们通过STEAM项目研究核桃的力学结构,在劳动课上学习传统嫁接技艺,校长李志明说:"当孩子们发现课本上的勾股定理与核桃分心木的黄金分割不谋而合时,文化自信的种子就发芽了。"

漾濞一中的生态教育基地里,古核桃树年轮标本与卫星遥感图并置展示,学生们通过对比1950年代和现代的林业分布图,计算出传统生态智慧使核桃林碳汇能力提升了27%,这种将古老传说与现代科学结合的研学方式,让95%的学生表示"更深刻理解了可持续发展理念",在最近的国际青少年科创大赛中,该校"基于彝族生态智慧的核桃林虫害预警系统"项目获得金奖,传统智慧正在孵化创新力量。

当代语境下的价值重构 数字技术为古老传说注入新活力,北斗卫星定位的2000棵古核桃树,每棵都有专属的"数字身份证",扫码即可聆听不同方言版本的《萨秘母》,在抖音平台,#核桃传说挑战赛吸引120万网友参与,年轻人在核桃壳上绘制航天、高铁等新时代符号,这种文化再生产现象印证了法国人类学家列维-斯特劳斯的观点:"神话思维从未消失,只是变换了表达方式。"

在乡村振兴背景下,核桃传说正转化为生态资本,平坡镇建立的"萨秘母生态账户",将古树保护与碳交易挂钩,农户通过养护古树获得可兑换农资的积分,这种创新机制使古核桃树存活率从72%提升至98%,还衍生出树冠经济、林下种植等新业态,当我们用经济模型测算时,发现文化赋能使核桃产业附加值提高了41%。

站在苍山西坡的千年核桃王树下,树冠投下的光斑宛如撒落的金核桃,这个延续千年的传说,在乡村振兴与生态文明建设的时代命题下焕发新生,从毕摩经卷到STEAM课堂,从口头传颂到数字传播,"萨秘母"的故事证明:真正的文化传承不是标本式的封存,而是让传统智慧在解决现实问题中持续生长,当孩子们把核桃苗种进校园,当卫星监测着古树林的呼吸,我们看见的不仅是文化的延续,更是一个民族对"人与自然生命共同体"的当代诠释。