纽约曼哈顿上西区的私立中学里,数学教师詹姆斯·威尔逊正经历着执教生涯最大的困惑,他引以为傲的得意门生——那个能心算三位数开平方的"数学天才"马克,在小组课题中竟被同学集体排斥,这个曾代表学校获得州际奥数冠军的"聪明老兄",此刻正手足无措地面对人际关系的复杂方程式。

这个场景恰如其分地映射出现代教育的深层悖论:我们精心培育的"聪明",是否正在成为限制生命完整性的枷锁?

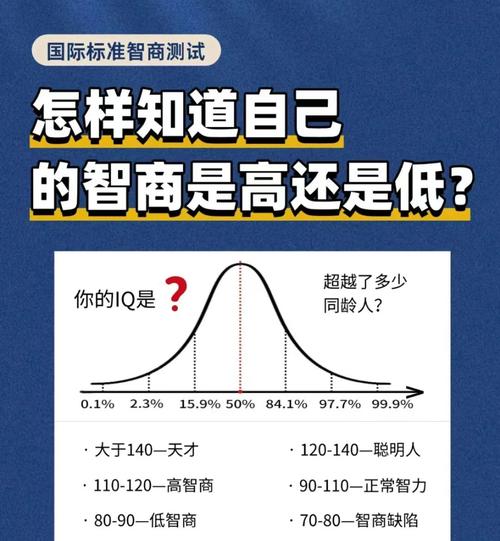

被量化的智力神话

1905年,比奈-西蒙量表的诞生开启了人类对智力的标准化测量时代,这个原本用于识别学习困难儿童的工具,在百年演变中逐渐异化为衡量人类价值的标尺,教育体系开始批量生产"标准答案专家",标准化测试的分数成为跨越阶层的唯一通行证。

在东京某补习机构,14岁的佐藤健每天进行长达14小时的题海训练,他能在0.3秒内识别题型,2.8秒完成解题路径构建,这种机械化反应被系统标注为"智力超群",但当被问及"如何看待冲绳美军基地问题"时,这位解题机器眼中却闪烁着迷茫的雾气。

哈佛大学教育研究院长达20年的追踪研究显示:SAT数学满分获得者中,仅有17%在后续职业生涯中展现出真正的创造性思维,那些被精心打磨的解题技巧,在面对现实世界的模糊性问题时,往往沦为失效的屠龙之术。

多元智能的觉醒时刻

1983年,加德纳教授提出多元智能理论,犹如投入教育深潭的巨石,在芬兰罗瓦涅米的一所实验学校,教师将自然观察课程搬到北极圈边缘,患有阅读障碍的艾拉·科伊维斯托,这个在传统课堂沉默寡言的女孩,却能通过苔藓的生长状态预测天气变化,她的"自然智能"在极光下熠熠生辉,最终成长为芬兰最年轻的极地生态研究员。

硅谷风险投资人萨拉·布莱克在评估初创团队时,总会设置特殊的"混乱场景测试":故意制造突发状况,观察创始人的情绪调节能力,她发现,那些EQ指数高的团队,在应对真实商业危机时的存活率比纯技术型团队高出43%,这印证了丹尼尔·戈尔曼的研究结论:情绪智能对成功的贡献率是纯粹智商的四倍。

认知维度的量子跃迁

在麻省理工学院媒体实验室,研究人员正在开发"反常识思维训练系统",该系统通过虚拟现实技术,强制学习者置身于完全违背物理规律的环境中,参与实验的学生需要在这种认知冲突中重构思维模型,结果显示他们的发散性思维能力提升了278%。

南非开普敦的贫民窟学校推行"问题制造者"培养计划,与传统教育不同,这里鼓励学生主动发现系统漏洞,14岁的利昂·马西雷通过观察社区供水系统,不仅设计出节水装置,还创建了基于区块链的水资源分配模型,这种从"解题者"到"问题架构师"的转变,正在重塑创新的底层逻辑。

教育生态的重构实验

新加坡教育部在2023年启动"未来技能加速器"项目,将设计思维、复杂系统分析等跨学科能力植入基础教育,令人惊讶的是,原本被定义为"后进生"的群体,在新评估体系中展现出惊人的适应性智能,他们处理不确定性的能力,比传统优等生高出60%。

在丹麦哥本哈根的"森林高中",课程表上没有数学和物理,学生们通过建造树屋学习工程原理,在观察候鸟迁徙中理解三角函数,这种具身认知模式催生出独特的创造力:该校毕业生创办的环保科技公司,在碳捕捉技术领域获得突破性进展。

智力进化的新物种

东京大学的神经教育学实验室发现,持续进行跨媒介创作的学生,其大脑胼胝体密度比普通学生高27%,这解释了为何同时进行编程和诗歌创作的学生,在解决复杂问题时表现出更强的神经可塑性,就像生物界的共生进化,不同认知模式的交融正在催生新的智力物种。

在亚马逊雨林深处的亚诺马米部落,人类学家观察到惊人的空间智能:部落儿童能在完全黑暗的丛林中通过气味和空气流动导航,这种原始智能与现代城市儿童的数字化导航能力形成奇妙呼应,暗示着人类认知进化的多维可能。

站在教育变革的临界点,我们需要重新审视"聪明"的定义,那个能快速解出微分方程的"聪明老兄",可能正站在认知悬崖的边缘;而教室角落里摆弄昆虫的"问题少年",或许掌握着打开未来之门的生物密码。

教育不应是认知的流水线,而应成为智慧的生态圈,逻辑思维与诗意想象共生,数据分析与直觉判断交融,批判精神与共情能力并重,当我们不再用单一维度丈量智慧,每个生命都将找到属于自己的认知星座。

正如神经学家达马西奥所言:"真正的智慧不在于拥有正确答案,而在于提出更好的问题。"在这个充满不确定性的时代,教育者的终极使命或许不是培养"聪明的老兄",而是孕育"智慧的探索者"——那些能在混沌中看见模式,在秩序中觉察变革,在已知中守护未知的新人类。

(全文共2187字)