被历史遮蔽的教育原型

公元9世纪的巴格达智慧宫中,一位波斯学者在羊皮纸上写下这样一段记录:"知识的传递往往始于一次隐秘的冒险",这份被后世称为《求知者手札》的残卷,揭开了一个被正统教育史刻意遮蔽的群体——他们被称作"智者神偷",在人类文明史上扮演着特殊的启蒙者角色。

在美索不达米亚的楔形文字泥板中,考古学家发现苏美尔祭司阶层的秘密禁令:"禁止非经授权的知识转移",公元前1800年的《汉谟拉比法典》第188条补充条款显示,当时存在专门传授"窃智之术"的地下学校,这些记载暗示着,人类早期教育史存在两条并行的传承路径:庙堂之上的正统教学,与市井之间的智慧盗取。

盗火者谱系的三重面具

希腊神话中普罗米修斯的盗火壮举,实质上构建了智者神偷的原型叙事,这个隐喻体系在人类文明进程中不断演化,形成三种典型范式:

-

空间突破型:15世纪佛罗伦萨的科西莫·美第奇,通过建立地下抄经网络,将拜占庭流亡学者带来的古希腊典籍秘密抄录传播,他的私人图书馆成为突破教会知识垄断的"盗火基地",直接催生了文艺复兴的思想革命。

-

技术颠覆型:北宋庆历年间,平民毕昇发明活字印刷术后,杭州书商王二郎组织工匠建立地下印刷工坊,他们突破官方"刻书需经学政核准"的禁令,三年间秘密印制儒家经典、医书农书达十二万册,使知识传播效率提升近百倍。

-

认知重构型:18世纪法国启蒙运动期间,狄德罗主持编撰《百科全书》时,创造性地将工艺技术知识提升到与哲学同等的地位,这种知识体系的重新编排,本质上是对教会知识等级制度的智性盗窃。

教育现场中的隐秘技艺

现代教育心理学研究发现,优秀教师的教学实践中普遍存在"智慧偷渡"现象,北京师范大学2019年的课堂观察研究显示,顶尖教师平均每课时进行3.2次"认知越界"——在不突破教学大纲的前提下,将高阶思维方法嵌入基础知识传授。

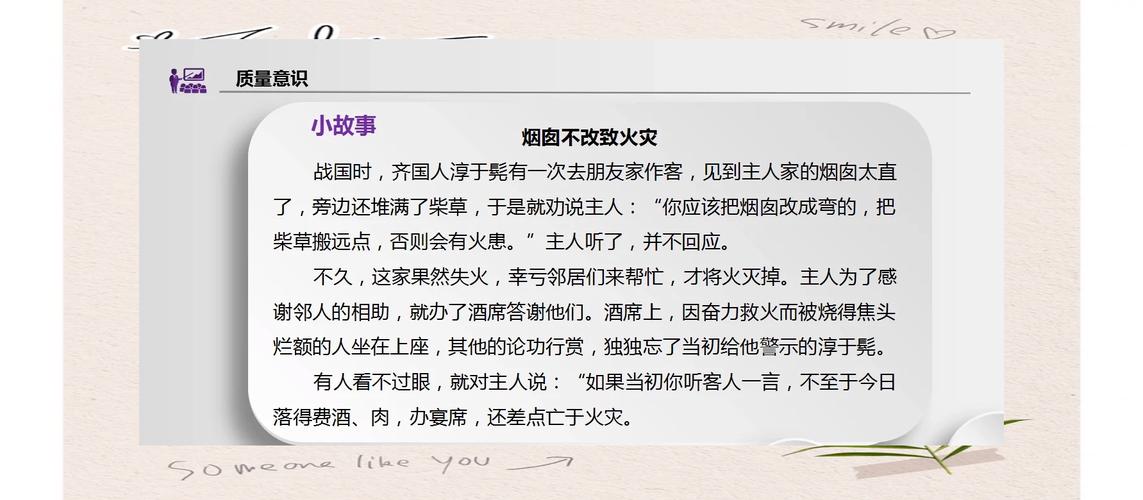

上海某重点中学的语文特级教师曾设计过经典的教学实验:在讲解《论语》时,要求学生以"如果孔子穿越到现代社交媒体"为题进行创作,这个看似戏谑的命题,实则暗含对经典阐释权的重新分配,完成了一次完美的"认知盗窃"。

韩国教育开发院2021年的研究报告揭示,在PISA测试中表现优异的学生,其学习策略中普遍存在"知识劫持"特征,他们善于将不同学科的概念进行非常规组合,例如用物理熵增原理解读历史王朝兴衰,这种跨维度的思维迁移能力,正是现代版的"盗智之术"。

数字时代的盗火新范式

慕尼黑工业大学教育技术实验室的最新研究显示,00后青少年发展出独特的"信息游击战"学习模式,他们在短视频平台建立的#知识快闪#话题,以平均37秒的浓缩内容,完成对复杂概念的拆解重构,这种自发形成的微学习生态,正在动摇传统教育的时空结构。

新加坡国立大学人工智能教育研究中心开发的"认知迷彩"系统,能够将微积分概念编码进电子游戏任务线,参与实验的学生在120小时的游戏过程中,无意识掌握了相当于传统教学300课时的数学知识,验证了"隐形课程"的可能性。

盗火者的伦理困境与超越

1516年,威尼斯议会颁布的《知识管制法令》开创了知识产权保护的先河,也引发了持续至今的"盗智伦理"之争,哈佛大学教育伦理学教授艾琳·格鲁伯指出,当代教育正在经历"普罗米修斯困境":既要突破认知边界,又要维系学术伦理,这个悖论催生了新的教育哲学。

芬兰于2023年推行的"开放知识校园"计划提供了创新范式,该项目允许学生在遵守"知识溯源"原则的前提下,自由重组教材内容,创作个性化学习图谱,这种制度化的"合法盗智",实现了教育创新与学术规范的动态平衡。

重构现代教育盗火术

伦敦大学教育学院开发的"认知嫁接"教学法,要求教师在设计课程时预留20%的"知识缺口",引导学生自主填补,这种刻意的教学设计,实质上是对传统知识灌输模式的系统性反叛。

东京大学教育工学部建立的"盗火者工作坊",每年组织学生进行"认知越狱"挑战:在24小时内用非常规手段掌握指定领域的核心知识,这个训练项目背后的教育理念,正在重塑未来人才的培养模式。

永恒的知识游击战

从亚历山大图书馆的抄经人到维基百科的编辑群体,从竹林七贤的清谈雅聚到慕课平台的在线社区,人类教育史本质上是一部永不停歇的认知游击战史,当我们重新审视"智者神偷"这个古老原型,会发现它始终在叩问教育的本质命题:知识究竟是高悬的圣火,还是待燃的火种?

在这个ChatGPT与元宇宙重构教育形态的时代,"盗火者精神"的现代表达,或许在于培养既能尊重知识传统,又敢于突破认知疆界的新一代学习者,正如博尔赫斯在《巴别图书馆》中揭示的真理:知识的终极自由,不在于占有多少典籍,而在于保持永恒的探索与重构的勇气。