生物属性与符号象征的对话

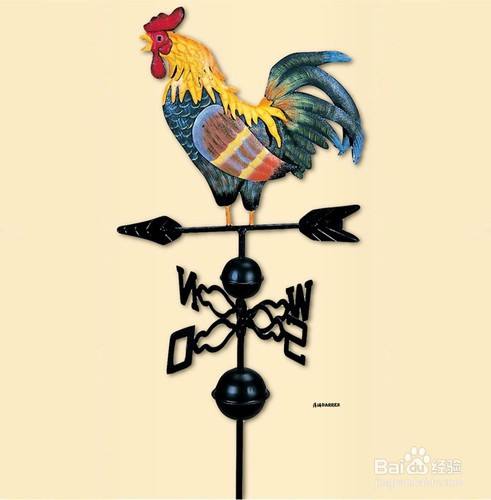

每当破晓时分,人类文明中总会出现两个特殊的"报晓者":农家庭院里扑棱翅膀的家养公鸡,与教堂尖顶上随风转动的风信公鸡,前者用嘹亮的啼鸣唤醒沉睡的村庄,后者以沉默的旋转指引航海者的方向,这两种看似毫无关联的存在,却在人类文明史中编织出耐人寻味的文化经纬。

在英格兰约克郡的乡村博物馆里,陈列着一件特殊的展品:某座12世纪修道院遗址中同时出土的青铜风信公鸡残件与家养公鸡骨骼,考古学家发现,这只风信公鸡的喙部造型与当地特有的约克郡红冠鸡惊人相似,这种跨越物质与精神的奇妙呼应,暗示着人类对公鸡形象的认知始终在具象与抽象之间摆动,当我们凝视家养公鸡鲜红的肉冠与风信公鸡闪亮的金属表面时,实际上是在见证人类如何将自然界的生命现象升华为精神符号。

农耕文明的活体时钟:家养公鸡的实用价值与文化沉淀

在机械钟表发明前的漫长岁月里,家养公鸡堪称最可靠的生物报时器,古罗马农学家瓦罗在《论农业》中详细记载了如何通过公鸡啼鸣规律安排农事:第三次啼叫后开始春耕,第五次啼叫时给牲畜添料,这种精准的生物节律令现代研究者惊叹——实验显示,家养公鸡的生物钟误差不超过15分钟,其黎明前的三次啼叫间隔正好对应人体从深度睡眠到清醒的三个生理阶段。

但公鸡的价值远不止于报时,在云南哈尼族村寨,至今保留着"鸡卦"占卜传统,巫师通过观察公鸡啄食谷粒的轨迹预测天气,这种将生物行为与自然规律相联系的做法,折射出早期人类对生命现象的哲学思考,更值得注意的是,全球23个主要农耕文明中,有19个将公鸡形象融入创世神话,印度教经典《往世书》记载,创世之神梵天化身为金鸡啄开宇宙之卵;而在中国苗族古歌里,正是公鸡的啼鸣震裂了天地混沌。

指向苍穹的金属之羽:风信公鸡的技术演进与精神升华

当北欧维京人首次将镀铜公鸡安装在船首时,他们或许不曾想到这个简单的风向指示装置会演变成如此深邃的文化符号,现存最早的风信公鸡实物出土于公元9世纪的挪威海盗船遗址,其翅羽镂刻着卢恩符文,既是导航工具,又是战神托尔的象征,这种实用与信仰的融合,在12世纪哥特式建筑兴起时达到顶峰——法国沙特尔大教堂西翼的风信公鸡重达300公斤,却能在微风中灵敏转动,其复杂的气动设计至今令工程师称奇。

中世纪欧洲的工匠们将风信公鸡的制造视为神圣技艺,德国纽伦堡的金属行会规定,学徒必须用365天打造一只风信公鸡,对应太阳年的周期,这种时间仪式赋予冰冷的金属以生命律动,当16世纪的航海家麦哲伦发现,他船队中的五只风信公鸡在穿越赤道时全部指向正北,这个"神迹"直接推动了地磁偏角的科学研究,风信公鸡就这样在神秘主义与理性主义的交织中,完成了从宗教符号到科学仪器的蜕变。

啼鸣与旋转的二重奏:东西方文化中的镜像表达

在文化比较的视野下,家养公鸡与风信公鸡的象征体系呈现出有趣的镜像结构,东方文化更侧重公鸡的自然属性:《周礼》将"鸡人"列为重要官职,负责通过观察公鸡行为占卜吉凶;日本神道教至今保留"鸡鸣神事",认为公鸡啼叫能驱散夜间的邪灵,而西方文明则着力发展公鸡的符号意义:但丁在《神曲》中将风信公鸡喻为"守望天使",歌德则在其自然研究中详细记录了风信公鸡旋转角度与风速的关系。

这种文化分野在启蒙时代发生奇妙融合,法国思想家卢梭在《爱弥儿》中建议:"教育者应当同时观察庭院里的公鸡和教堂顶的风标,前者教人理解生命节奏,后者令人思考自然法则。"这种教育哲学深刻影响了近代博物学的发展,达尔文在加拉帕戈斯群岛考察时,既记录家养公鸡的变异特征,也研究当地教堂风信公鸡的锈蚀规律,这种双重观察视角为其进化论提供了重要启示。

现代性浪潮中的存在意义:从实用器物到文化基因

当电子闹钟取代晨啼,气象卫星替代风标,这两种古老存在似乎正走向博物馆的玻璃展柜,但深入观察会发现,它们正以新的形态参与现代文明建构,在德国柏林,建筑师将微型风信公鸡集成到智能建筑系统,使其旋转数据实时参与室内通风调控;日本九州大学的仿生学实验室,正基于公鸡生物钟研制治疗睡眠障碍的基因药物。

更具深意的是文化层面的嬗变,2021年,巴黎圣母院修复工程中,新铸造的风信公鸡内封存着新冠疫情期间医护人员的签名口罩,这个现代版的"时代胶囊"延续了中世纪工匠在风信公鸡内部存放圣髑的传统,而在中国乡村振兴战略中,浙江安吉的"公鸡农场"将传统养殖与观星旅游结合,游客通过观测公鸡啼叫时间学习古代天文历法,这些创新实践证明,古老的文化符号完全可以在现代语境中获得新生。

永恒旋转的生命启示:在变动时代锚定精神坐标

站在后疫情时代的门槛回望,家养公鸡与风信公鸡的当代价值愈发清晰,前者提醒我们尊重自然节律——东京大学的研究显示,聆听公鸡啼叫能使人体皮质醇水平降低23%,这种生物声学效应是电子闹铃无法替代的,后者则隐喻着在信息风暴中保持方向的重要性:正如纽约世贸中心遗址的"风信公鸡"雕塑,其受损的羽翼始终指向正北,成为城市集体记忆的方位坐标。

教育工作者或许能从这两种存在中获得启示:真正的教育既要培养家养公鸡般的生命感知力,也要锻造风信公鸡式的价值判断力,当丹麦教育部门将"饲养公鸡"和"制作风标"纳入中小学必修课,他们传授的不仅是传统技艺,更是在数字化时代存续的生命智慧,那些在晨光中舒展羽毛的公鸡,那些在云端默默转动的风标,始终在诉说着同一个真理:文明的发展从来不是抛弃传统,而是以创新思维重新诠释那些永恒的价值。

在这个充满不确定性的时代,或许我们更需要聆听两种公鸡的古老智慧:既要像家养公鸡那样扎根现实、感知生命的细微脉动,也要如风信公鸡那般超越具象、在精神层面保持清醒的方向,当电子屏幕的蓝光遮蔽星空时,庭院里的一声鸡啼,教堂顶的一转风标,都在提醒我们:真正的进步,永远建立在对传统的创造性转化之上。