神话传说背后的文化基因 牛郎织女鹊桥相会的传说历经两千余年传承,其内核早已超越普通爱情故事的范畴,成为中国传统文化中极具代表性的情感教育范本,这个发轫于周代《诗经·小雅·大东》的星象叙事,在东汉《古诗十九首》中完成人格化蜕变,至南北朝时期形成完整故事体系,最终在唐宋诗词中升华为民族集体记忆,不同于西方罗密欧与朱丽叶式的悲剧叙事,这个东方爱情传说通过"天人永隔-坚守承诺-年度相会"的结构,构建起中国人特有的情感认知模式。

在传统农耕文明语境下,故事中的"织女"象征家庭生产体系中的女性价值,"牛郎"则代表农业生产中的男性角色,鹊桥意象既是对自然现象的浪漫化诠释,更暗含"群体协作成就美好"的集体主义精神,这种将个人情感与自然规律、社会伦理相融合的叙事方式,形成独具东方特色的情感教育模型。

情感教育的三重维度解析

-

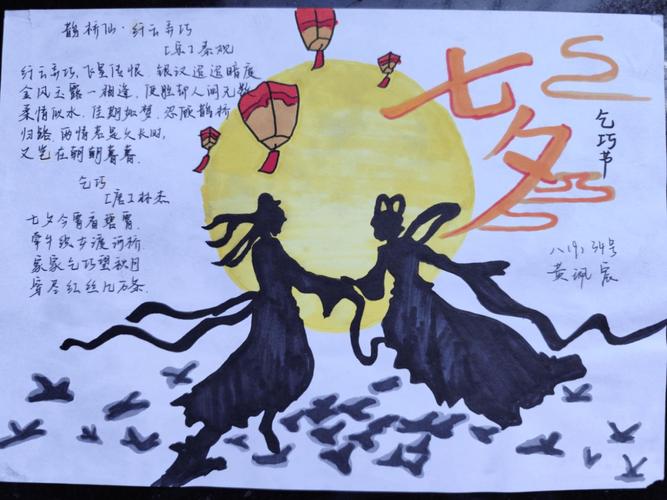

责任意识的培养范式 故事中"每年七月七日鹊桥相会"的设定,蕴含着深刻的责任伦理,相较于现代爱情观中强调的即时满足,这种周期性相见的模式传递出"责任高于欲望"的价值取向,宋代词人秦观"两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮"的经典诠释,将这种责任意识升华为超越时空的情感智慧,在当代家庭教育中,这种通过时间维度培养责任感的叙事方式,仍具有重要启示意义。

-

逆境教育的隐喻系统 银河相隔的困境设置,构建起极具东方智慧的逆境教育场景,传说中牛郎披牛皮追天、织女以金梭划河的细节,暗含"突破困境需要智慧与勇气"的教育隐喻,明代戏曲《天河配》对主角抗争过程的艺术加工,更强化了逆境中坚守信念的重要性,这种叙事策略为现代挫折教育提供了文化原型。

-

群体协作的价值启蒙 喜鹊搭桥的意象创造,是中国传统文化中"众志成城"理念的生动体现,唐代《岁华纪丽》记载的"鹊首皆髡"传说,将个体奉献与群体利益的关系具象化,这种通过神话叙事传递的协作意识,在当代团队教育、集体主义培养中仍具有现实意义,2019年北京某小学开展的"共建鹊桥"主题实践活动,正是这种传统智慧在现代教育中的创新应用。

传统叙事在现代教育场域的转化

-

家庭情感教育的重构 面对当代家庭结构变迁,牛郎织女传说为单亲家庭教育提供特殊启示,故事中"男耕女织"的家庭分工模式,可转化为现代家庭责任共担的教育素材,上海某教育机构开发的"七夕家庭角色体验课程",通过模拟传说情境,有效提升了青少年的家庭责任认知。

-

媒介素养教育的文化资源 在数字化时代,这个传统IP正以全新形态参与青少年媒介素养培养,2023年河南卫视《七夕奇妙游》节目,将鹊桥相会与航天科技结合,获得超5亿次网络点击,这种传统叙事与新媒体技术的融合,为文化认同教育开辟了新路径。

-

生命教育的哲学启示 传说中"年度相会"的时间设定,蕴含对生命有限性的深刻认知,这种"一期一会"的东方哲学,为当代生命教育提供了文化注脚,杭州某中学开发的"时光信笺"教学项目,正是借鉴这种时间哲学,引导学生理解生命价值的持续性。

文化传承的教育创新实践

-

叙事载体的现代转换 重庆某博物馆推出的AR鹊桥体验项目,通过技术赋能让传统故事焕发新生,参与者可操控虚拟喜鹊搭建桥梁,在互动中理解协作价值,这种沉浸式教育方式,使传统文化基因获得现代性表达。

-

教育戏剧的本土化探索 广州教育戏剧工作者改编的《星桥》剧本,保留传说核心要素的同时,加入当代校园生活场景,该剧在全国中小学生艺术展演中获奖,证明传统叙事在情感教育中的持续生命力。

-

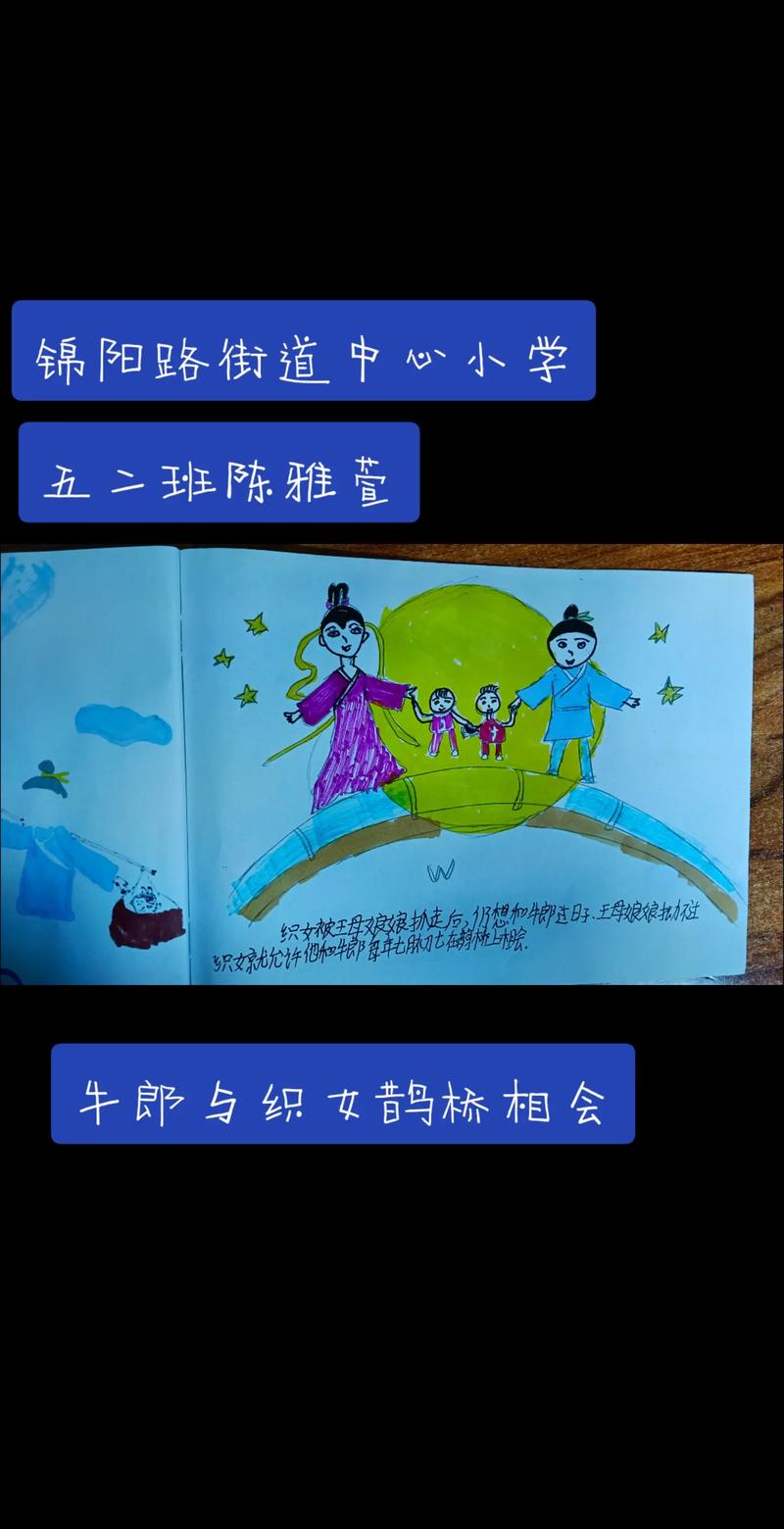

跨学科教学的整合案例 苏州某国际学校设计的"星空下的传说"课程,融合天文学、文学、伦理学等多学科知识,学生通过观测牛郎星、织女星,制作星图故事绘本,完成从科学认知到人文思考的完整学习闭环。

牛郎织女传说作为活态文化基因库,其教育价值远未被充分发掘,在情感教育日益重要的今天,我们需要以创新思维激活传统资源,在守护文化本真性的同时,构建具有中国特色的情感教育体系,当现代学子既能用天文望远镜观测银河两岸的牵牛星与织女星,又能领会"金风玉露一相逢"的诗意情怀时,传统文化的教育智慧便真正完成了现代转化,这种古今对话的教育实践,终将在年轻一代心中架起跨越时空的文化鹊桥。