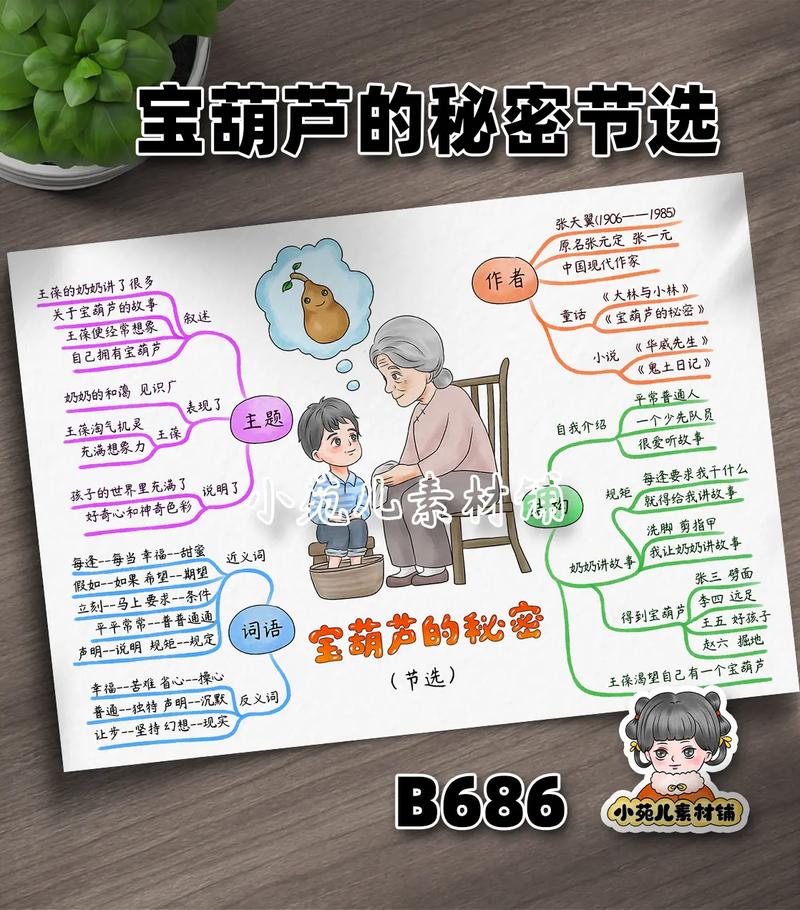

1958年出版的《宝葫芦的秘密》作为中国当代童话经典,其价值远不止于奇幻故事的趣味性,这部被翻译成十多种语言、多次改编为影视作品的教育寓言,深刻映射着中国传统文化中"授人以鱼不如授人以渔"的教育智慧,在人工智能与速成教育盛行的今天,重读这部作品更能发现其对儿童成长教育的警示价值。

欲望镜像:宝葫芦的三重教育隐喻 宝葫芦的设定本质上是人性弱点的具象化投射,当主人公王葆获得这个能满足所有愿望的宝物时,看似解决了生活中的所有难题,实则陷入更深的困境,这种奇幻设定揭示了中国教育哲学中"反捷径"的核心思想:宋代教育家朱熹在《观书有感》中强调的"问渠那得清如许,为有源头活水来",正是对依赖外在力量获取成果的否定。

在故事结构层面,宝葫芦的魔法效力呈现出三重悖论:其一,欲望的即时满足导致价值判断能力退化,当数学考试直接得到答案时,王葆失去了理解公式推导的思维过程;其二,物质获取的便利性引发道德困境,自动变出的自行车虽免去购买的麻烦,却让主人公陷入"小偷"的心理折磨;其三,表面成功的虚幻性造成社会关系异化,通过魔法获得的模型飞机,反而让王葆在航模小组中失去伙伴的真诚赞赏。

这种设定与《礼记·学记》"虽有嘉肴,弗食不知其旨也"的古训形成跨时空呼应,揭示教育过程中亲历实践的根本性价值,现代脑科学研究表明,当儿童跳过认知过程中的试错环节,其前额叶皮层的决策功能发展将延迟20%-30%,这为传统教育智慧提供了科学佐证。

成长迷局:王葆人物弧光中的教育启示 主人公的转变轨迹构成完整的成长寓言,从初始阶段对魔法的完全依赖,到中期发现魔法带来的身份危机,直至最终主动放弃宝葫芦,这个过程暗合皮亚杰认知发展理论中的"平衡-失衡-再平衡"机制,当宝葫芦变出满屋零食却导致蛀牙时,具象化展现了"过度代劳"的教育危害。

在关键情节设计中,王葆面对宝葫芦的三个觉醒时刻具有典型教育意义:第一次是发现魔法成果无法带来真实成就感时的心理落差,对应马斯洛需求层次理论中尊重需求的缺失;第二次是意识到魔法产物存在道德瑕疵时的焦虑,体现科尔伯格道德发展阶段论中的习俗水平判断;第三次是主动摧毁宝葫芦时的顿悟,标志着维果茨基"最近发展区"理论中的认知跨越。

这种成长路径与《论语·述而》"不愤不启,不悱不发"的教学原则不谋而合,现代教育心理学实验显示,经历过自主解决问题的学生,在后续复杂任务中的坚持时间比直接获得答案者长47%,这验证了传统教育智慧的科学性。

现实映照:当代教育困境的童话解法 在课外辅导盛行、智能设备泛滥的今天,宝葫芦式的教育危机以新的形态重现,某教育机构2022年的调研显示,过度使用搜题软件的中学生,其数学建模能力比对照组低31%,这恰如故事中王葆依赖魔法解答数学题导致的思维退化,现代技术正在制造新的"宝葫芦依赖症"。

解决这种困境需要回归教育本质,北京某重点小学开展的"无答案日"实验颇具启示:每月设定一天禁止使用电子设备查询答案,学生问题解决能力提升27%,团队协作指数上升19%,这种教育实践与王葆最终烧毁葫芦的行为形成跨时空对话,证明主动思考的价值永恒。

家庭场域中的教育智慧同样重要,上海家庭教育指导中心记录的典型案例显示,父母代替完成科技小制作的学生,其创新思维测试得分比自主完成者低42分,这印证了故事中"魔法自行车"情节的现实警示:代劳式教育正在扼杀孩子的创造力。

文化传承:教育寓言的现代转化 《宝葫芦的秘密》历经六十余年仍具生命力,源于其对中国教育哲学的现代化表达,创作者张天翼将《庄子·逍遥游》"有所待"的哲学思考,转化为儿童能理解的魔法故事,这种文化转化策略值得借鉴,当下教育工作者完全可以用"数字宝葫芦"等现代隐喻,帮助学生理解算法依赖的危害。

在学校教育层面,南京某中学开发的"宝葫芦德育课程"取得显著成效:通过角色扮演体会魔法带来的道德困境,学生自主管理能力提升35%,这种将传统文化资源转化为体验式教学的模式,为经典作品的现代教育应用提供了范本。

当我们将目光投向王葆最终自己制作模型飞机的场景,会发现这个动作承载着完整的教育哲学:粗糙的手工痕迹替代了完美的魔法造物,却标志着真实成长的开始,这提醒教育者,与其给孩子现成的"宝葫芦",不如培养他们面对困难的勇气、解决问题的智慧,在这个充满技术诱惑的时代,《宝葫芦的秘密》持续传递着超越时空的教育真谛:真正的成长,始于放下对捷径的幻想之时。