在中小学校园门口,随处可见低头滑动屏幕的少年身影;家庭晚餐桌上,沉默的电子屏幕替代了往日的欢声笑语,面对青少年日益严重的手机依赖现象,多数家长选择简单归因于"自制力薄弱"或"游戏诱惑",这种表象化的认知正在掩盖行为背后的深层动因,当我们以教育心理学的视角透视这一现象,会发现智能手机早已超越通讯工具属性,成为映射当代青少年生存状态的多棱镜。

数字化生存:新生代的社会化困境 2023年中国青少年网络行为研究报告显示,12-18岁群体日均手机使用时长达4.2小时,较五年前增长127%,这种剧变植根于移动互联网对社会结构的重构:传统社区关系瓦解,虚拟社群崛起;线下游戏空间萎缩,线上社交成为主流,孩子们并非主动选择屏幕世界,而是在现实社交资源匮乏的倒逼下,不得不在数字空间完成社会化进程。

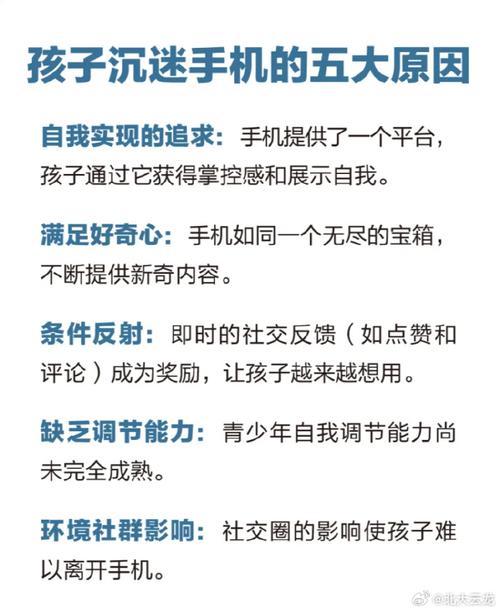

某重点中学的心理咨询案例颇具代表性:初二学生小林在现实社交中屡遭挫折,却在游戏社群中担任公会管理者,获得前所未有的认同感,这种身份认同的割裂折射出青少年在虚实世界间的艰难平衡——当现实社交成本持续攀升,虚拟世界便成为安全的情感避难所。

即时反馈机制:被重塑的神经奖励系统 神经科学研究揭示,短视频平台的15秒更新机制与游戏中的成就系统,精准契合青少年的神经发育特征,前额叶皮质尚未完全成熟的青少年,更易被即时反馈机制捕获,某脑电实验显示,青少年观看短视频时多巴胺分泌峰值达到静息状态的3倍,这种神经奖励机制的形成速度远超传统娱乐方式。

教育学家王教授团队追踪研究发现,连续使用短视频应用三个月的中学生,在传统课堂教学中的注意力持续时间缩短40%,这种神经适应性的改变,导致青少年逐渐丧失处理延时反馈的能力,形成"即时满足依赖症"。

代际错位:家庭教育系统的功能缺位 亲子沟通质量调查显示,67%的家庭日常对话不超过20分钟,而其中54%的交流内容与学业监督相关,当家庭教育简化为成绩监控,情感联结渠道必然转向他处,笔者在家庭治疗案例中发现,许多青少年将手机视为"情感替代品"——在父母长期情感缺席的情况下,虚拟社交成为维系心理健康的自救方式。

更值得关注的是家长的示范效应,某小学的调查数据显示,家长日均手机使用时间超过子女1.8倍的家庭中,孩子出现手机依赖的概率增加2.3倍,这种"双标式管理"不仅削弱教育威信,更在潜意识中强化手机的地位象征意义。

压力代偿机制:逃避现实的温柔陷阱 基础教育阶段的竞争白热化,使得手机成为重要的压力缓冲装置,心理测评数据显示,初三、高三学生的游戏使用时长与学业压力指数呈显著正相关(r=0.72),在某省重点高中的田野调查中,学生们将游戏世界描述为"可以重新开始的平行宇宙",这种时空重置的幻觉为现实挫折提供了心理补偿。

睡眠研究则揭示出更隐蔽的影响机制:深夜手机使用导致的睡眠剥夺,会加剧情绪调节功能障碍,形成"压力-失眠-手机依赖"的恶性循环,这种生理心理的双重困境,往往被简单的"禁止令"所忽视。

重构数字时代的教养智慧 破解手机依赖困局,需要建立基于理解的新型教养范式,北京市某示范校推行的"家庭数字公约"实践表明,通过共同制定设备使用规则、设立家庭无屏日、创建替代性亲子活动等方式,三个月内学生非必要手机使用时长降低58%,这种参与式管理的关键,在于将手机从亲子对抗的符号转化为共同成长的工具。

教育工作者正在探索更具建设性的干预策略:某实验中学将手机使用纳入信息素养课程,引导学生分析推荐算法机制,培养数字公民意识;上海某社区创建青少年数字创作中心,将游戏热情转化为编程学习的动力,这些实践揭示的根本路径是:用更有价值的现实体验置换虚拟依赖。

站在人类文明数字化转型的节点,简单将手机视为洪水猛兽无异于刻舟求剑,理解行为背后的心理诉求,重建有温度的现实联结,培育健康的数字素养,才是破解困局的治本之策,当我们为青少年创造足够丰富的现实选择,提供充分的情感支持,那个小小的电子屏幕自然会回归其工具本质,这需要教育者以更开放的视野重构教养理念,用智慧引导新生代在虚实交织的世界中找到平衡支点。