现状观察:当手机成为"电子保姆"的代价

根据中国互联网络信息中心最新报告,我国未成年人互联网普及率达99.8%,其中日均使用手机超过4小时的儿童占比37.6%,某三甲医院儿童心理科的数据显示,因手机依赖引发的注意力障碍、社交恐惧等就诊量,五年间增长近三倍,这些数字背后,折射出一个令人警醒的现实:智能手机正在重塑当代儿童的成长轨迹。

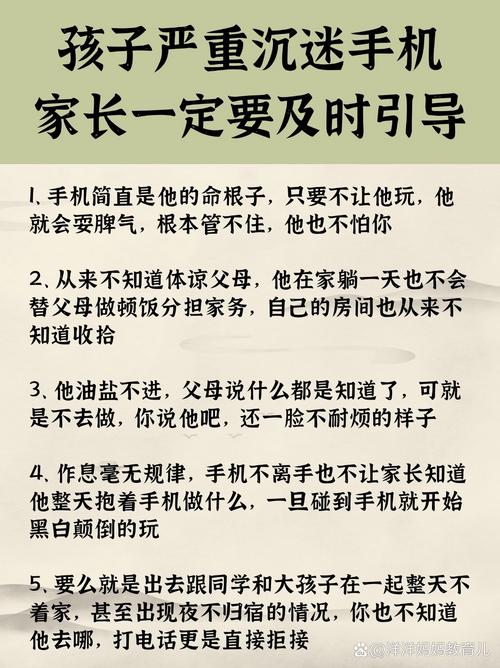

典型场景在无数家庭重复上演:餐桌上各自刷短视频的沉默,写作业时频频弹出的消息提示,凌晨被窝里闪烁的屏幕微光,更值得关注的是,某教育机构对500名中小学生的调研发现,68%的孩子承认"明知该停止却无法自控",这种失控感正在侵蚀青少年的自我管理能力。

成瘾机制解析:理解孩子为何难以自拔

从神经科学角度看,手机应用设计的即时反馈机制,持续刺激多巴胺分泌,形成类似赌博的心理依赖,短视频平台15秒切换的节奏,游戏设计的段位升级系统,都在利用人类原始的奖赏回路,儿童前额叶皮层发育尚未完善,这种生理特点使其比成人更易陷入即时满足的陷阱。

心理需求层面,手机往往成为逃避现实压力的"安全屋",重点中学的案例显示,成绩中游学生日均游戏时间比优等生多出1.8小时;单亲家庭子女在社交软件上的活跃度是完整家庭孩子的2.3倍,虚拟世界提供的掌控感、社交认同,恰好弥补了现实中的缺失体验。

突围路径:五位一体的解决方案

重建家庭互动模式

• 替代性活动开发:每周设置3个"无屏之夜",引入桌游、手工、户外观察等实体互动,上海某小学家长的实践表明,持续6周后,孩子主动使用手机时间下降40%。

• 深度沟通机制:建立"手机使用日志",家长与孩子共同记录并分析使用场景,重点识别"空洞时间"(如等车、如厕)中的习惯性刷屏行为。

• 榜样力量重塑:家长承诺不在亲子时间处理工作消息,用餐时设置集中存放手机的"停机坪"。

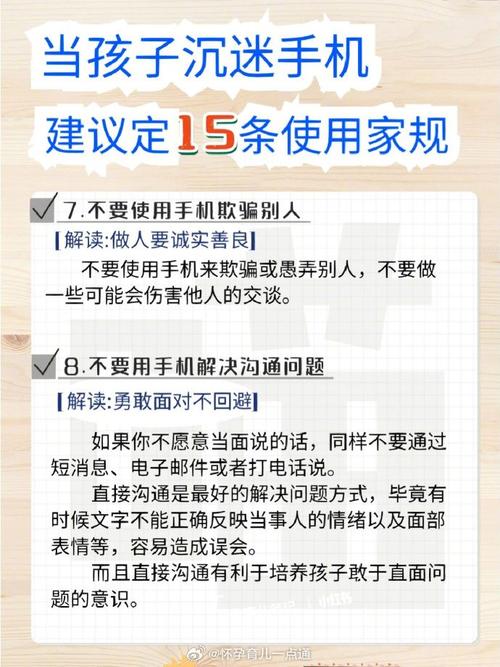

科学设置使用规则

• SMART原则应用:具体(每天19-20点可使用)、可衡量(短视频限15分钟)、可实现(分段计时)、相关性(完成作业后)、时限性(试行两周调整)。

• 技术工具辅助:善用手机自带的"专注模式",将学习类APP设为白名单,某家长通过路由器设置,实现22点自动关闭游戏服务器连接。

• 弹性奖惩制度:超额使用时间需通过家务劳动或体育运动兑换,结余时间可累积为周末郊游奖励。

培养自主管理能力

• 认知教育方案:通过《大脑的秘密》等科普动画,让孩子理解多巴胺机制,某实验班级开展"屏幕时间可视化"活动,将每周使用时长折算成绕操场跑动圈数,显著提升学生自觉性。

• 自我监控训练:引导孩子建立使用清单,区分"创造性使用"(编程、查资料)与"消耗性使用"(刷剧、闲聊)。

• 契约精神培养:签订三方协议(家长、孩子、班主任),设置渐进式目标,广州某家庭采用"21天挑战",成功将娱乐使用从日均3.2小时降至1.5小时。

激活现实社交系统

• 团体活动设计:组建小区"童年复兴计划",开展跳房子、夜间寻宝等传统游戏,数据显示,持续参与的孩子社交焦虑量表得分下降34%。

• 社区角色体验:与超市、宠物店合作设立"周末体验岗",让孩子在真实互动中获得价值感。

• 线下社交培养:举办"非数字化派对",要求邀请函手写、游戏道具自制,重建面对面的交往乐趣。

构建正向激励体系

• 能力迁移计划:将游戏中的奖励机制移植到现实,例如设立"阅读段位"、"运动勋章",杭州某中学引入"综合素质积分银行",积分可兑换研学机会。

• 成就替代方案:帮助孩子在现实中建立"升级感",如乐器考级、航模比赛等阶段性目标。

• 家庭荣誉制度:设立"挑战勋章墙",完成21天健康用机挑战的家庭,可获得定制旅行奖励。

典型案例启示

10岁男孩小明曾日均游戏6小时,经过三个月干预:

- 父亲辞去需24小时待命的工作

- 全家参与木工坊课程

- 建立"家庭运动账户"(1小时游戏=5公里跑步)

目前游戏时间控制在周末1小时,数学成绩提升20分。

14岁少女小红陷入短视频依赖,解决方案:

- 担任社区少儿图书馆志愿者

- 与母亲共同运营手工抖音号(限定每周更新1次)

- 设置"灵感收集本"替代碎片化浏览

半年后粉丝达8000+,获市级创新大赛二等奖。

教育者的前瞻思考

在东京大学教授脑科学团队的研究中,适度游戏组(日均1小时)的儿童,其空间认知能力比完全隔绝组高18%,这提醒我们:真正的课题不是消灭手机,而是培养"数字免疫力"。

建议建立"三维评价体系":

- 时间维度(单次时长/频率) 维度(信息质量/创作占比)

- 功能维度(工具性/娱乐性)

家长需警惕两个极端:妖魔化科技带来的亲子对抗,或放任自流导致神经发育损伤,如同教孩子游泳,既要让其理解水的危险性,又要培养搏击风浪的能力。

在这个屏幕无处不在的时代,解决问题的钥匙不在技术限制,而在现实世界的吸引力重建,当孩子能从书本中邂逅更跌宕的情节,在球场获得更强烈的欢呼,在实验室发现更神奇的现象,手机自然会回归工具本位,这需要家庭、学校、社区形成教育合力,用丰富的现实体验,为数字原住民构建平衡的成长生态。