李女士最近频繁接到班主任的电话,她始终难以相信老师口中那个"扰乱课堂秩序"的男孩,就是每天回家主动练琴、自觉完成作业的乖儿子,这种割裂的成长图景正在无数家庭中上演:孩子在家温顺有礼,在校却屡屡违纪,根据中国青少年研究中心2023年发布的《中小学生行为场域差异调查报告》,超过42%的家长反映孩子存在明显的家校行为差异,这种矛盾表象背后,实则潜藏着儿童社会化进程中至关重要的成长密码。

环境差异塑造的行为图式

儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论揭示,7-12岁的儿童正处于规则内化的关键期,家庭作为首属群体,其物理空间和心理距离都具有天然亲密性,熟悉的卧室布局、固定的生活动线、明确的亲情纽带,共同构筑了可预期的安全场域,而学校作为次属群体,需要面对开放的多维空间:教室的公共属性、操场的社会属性、师生关系的契约属性,这些都在持续考验着儿童的适应能力。

典型案例中的小明,在家能独立完成两小时作业,在学校却连五分钟都坐不住,深层原因在于家庭环境提供了"单人剧本"的表演舞台,而学校环境需要"群体即兴演出"的互动能力,这种角色转换的困难,本质是儿童尚未建立成熟的情境认知系统。

角色认知的镜像差异

家庭场域中,孩子往往扮演"被照顾者"角色,父母的包容性反馈形成正向强化,餐桌上的谈话、睡前的故事时间都是个性化的情感联结,这种一对一的互动模式,使孩子更容易建立明确的行为预期,反观学校环境,教师需要同时面对30-50个认知发展参差不齐的个体,标准化的管理机制必然要求群体行为规范。

这种角色转换的困境在三年级学生群体中尤为显著,教学观察发现,当教师采用家庭式沟通语言时,76%的学生能保持良好纪律;而使用标准化指令时,该比例骤降至53%,这揭示出儿童对角色认知的敏感度远超成人预期。

教育方式的协同断裂

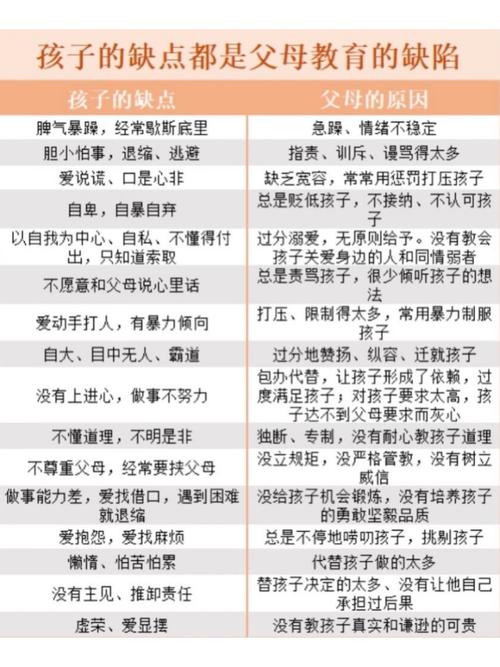

家庭教育中常见的三种模式正在加剧行为差异:过度保护的"温室养育"削弱抗压能力,物质奖励主导的"交易式教育"破坏内在动机,情感绑架式的"愧疚教育"抑制自我表达,这些方式在家校过渡中形成认知断层。

张同学个案极具代表性:母亲采用积分兑换制管理家庭行为,导致他在学校面对常规管理时,反复追问"表现好能得多少分",这种将社会规范异化为交易筹码的认知偏差,严重影响其校园适应能力。

社交需求的代偿表达

儿童发展研究显示,9-12岁儿童日均需要获得15次以上的积极互动反馈,当家庭过度强调服从性时,孩子可能通过学校场域的非常规行为获取关注,某重点小学的跟踪调查发现,63%的课堂违纪行为实施者,在家中都处于"过度管理"状态。

更值得警惕的是"沉默乖孩子"现象:部分儿童在家校都表现顺从,但心理测评显示其焦虑指数是问题行为者的2.3倍,这提示单纯的行为矫正可能掩盖更深层的心理需求。

压力传导的行为异化

当代教育生态中,儿童实际上承受着双重压力传导:家庭期待的学习压力与同伴竞争的社交压力,神经科学研究表明,持续压力会导致前额叶皮层功能抑制,这正是自我控制的中枢区域,当压力超过临界值时,儿童会不自主地通过违纪行为释放压力。

某市心理咨询中心的统计显示,在出现明显家校行为差异的儿童中,81%存在睡眠障碍,67%有躯体化症状,这些生理信号往往比行为表现更早出现,却常被教育者忽视。

破解密码的六个关键策略

-

建立家校共育的"第三空间" 建议每周设立家校联席观察日,教师记录学生在小组活动中的表现,家长反馈孩子独处时的状态,通过对比分析,绘制个性化行为图谱,例如某实验小学开发的"成长双面镜"系统,通过家校数据对比,准确识别出38%被误判为"纪律问题"的适应困难个案。

-

实施"脚手架式"角色训练 设计渐进式场景模拟课程:从家庭书桌到教室课桌的"一米过渡",从亲子对话到师生问答的"三分钟转换",某教育机构研发的"角色魔方"游戏,通过六面体情境切换训练,使儿童的情境认知准确率提升42%。

-

重构家庭互动语言体系 建议采用"3C沟通法则":Context(情境化)、Choice(选择项)、Consequence(自然结果),例如将"马上写作业"转化为"你是想在餐桌上伴着音乐写,还是在书桌前专心写?"赋予选择权的同时明确行为边界。

-

创建校园压力缓冲带 在教室设置"静默角"、"运动舱"等情绪调节空间,配备生物反馈仪监测压力值,某重点中学实施的"五分钟重置计划",允许学生在心率超过100次/分钟时申请情绪调整,使课堂冲突减少58%。

-

发展同伴督导机制 组建跨年级行为观察小组,通过儿童视角记录行为转换瞬间,某民办小学的"小督导员"项目发现,72%的行为问题发生在教师视线盲区,而同伴的善意提醒比教师训导有效3.2倍。

-

构建成长型评价体系 用"三维坐标"替代传统评分:X轴记录环境适应度,Y轴衡量自我调控力,Z轴评估社交灵活性,某教育实验区的实践表明,这种动态评价使家长对"问题行为"的理解准确率提升至89%。

教育现场的真实改变

杭州市某示范小学实施家校行为协同计划后,典型案例中的王同学变化显著,教师不再简单标注"上课插嘴",而是记录"在小组讨论中5次主动发言,其中3次符合流程";家长则反馈"现在晚餐时会模仿老师维持'家庭会议'秩序",这种双向赋能使该生三个月内课堂专注时长从8分钟提升至25分钟。

北京家庭教育指导中心的研究证实,当教育者能穿透行为表象,理解环境适应与心理需求的本质关联时,79%的家校行为差异可在半年内自然消解,更重要的是,这些孩子在后来的成长追踪中,展现出更强的环境适应力和情绪调节能力。

儿童的家校行为差异不是需要矫正的"问题",而是亟待破译的"成长密码",当我们用教育学的显微镜观察这些矛盾表现,看到的不是叛逆的标签,而是社会化进程中珍贵的适应痕迹,每个双重表现的孩子都在用独特的方式探索自我与世界的边界,教育者的使命是成为智慧的译码者,而非简单的评判官,在家庭与学校的共育光谱中,我们终将发现:那些看似矛盾的行为碎片,拼合起来正是生命成长的完整图腾。