在小学三年级的课堂上,李老师发现小宇又开始摆弄文具盒,他的双腿在课桌下有节奏地晃动着,像一台永不停歇的小马达,这不是个别现象,根据中国儿童发展中心2023年的调查报告显示,超过67%的教师反映班级中存在3-5名难以保持静态学习状态的学生,这些孩子常被贴上"不守纪律""注意力缺失"的标签,但鲜为人知的是,爱因斯坦、丘吉尔等历史名人都曾因过度活跃的童年饱受争议,我们需要重新思考:当面对好动坐不住的孩子时,教育者该如何将这种看似麻烦的特质转化为成长优势?

重新认识"好动":解码行为背后的成长密码 (1)生理发展视角:6-12岁儿童新陈代谢速度是成人的1.5倍,运动皮质层正处于高速发育期,大脑前额叶皮层(负责自控力)要到25岁才完全成熟,这意味着要求儿童像成人般安静本身就是反生理规律的诉求,研究发现,适度活动能使脑脊液循环速度提升30%,更有利于神经突触连接。

(2)心理需求维度:美国发展心理学家加德纳的多元智能理论指出,肢体动觉智能是独立存在的智能类型,那些在课堂上不停摆弄文具的孩子,可能正通过触觉通道接收信息;频繁离座的孩子或许在通过空间移动构建认知框架,我们需要警惕将正常的行为差异病理化。

(3)环境适应诊断:当孩子在不同场合表现差异显著时(如在家能专注拼乐高但在教室坐不住),这往往指向环境适配性问题而非孩子本身缺陷,台湾师范大学的课堂观察研究显示,传统教室的"3R"要求(remain seated, remain silent, remain still)与儿童自然发展规律存在根本冲突。

家庭中的科学引导策略 (1)运动能量管理方案:建立"放电-蓄电"循环系统,建议每天保证2小时结构化运动(如跳绳、游泳)配合30分钟自由活动,上海某重点小学实施的"课间运动银行"计划证明,晨间20分钟定向运动可使首节课专注力提升40%。

(2)环境适配改造术:将学习区域划分为"静区"(书桌+台灯)和"动区"(地垫+握力器),允许孩子在任务间隙进行3分钟自主调节,日本学者开发的"动态座椅",通过可调节倾斜度的设计,使儿童在轻微晃动中保持注意力集中。

(3)注意力培养阶梯:从5分钟番茄钟开始,用沙漏等可视化工具建立时间概念,美国神经学家推荐"三感协同法"——听故事时同时捏减压球(触觉)、跟读关键词(听觉)、用脚打节拍(动觉),多维输入能提升信息留存率58%。

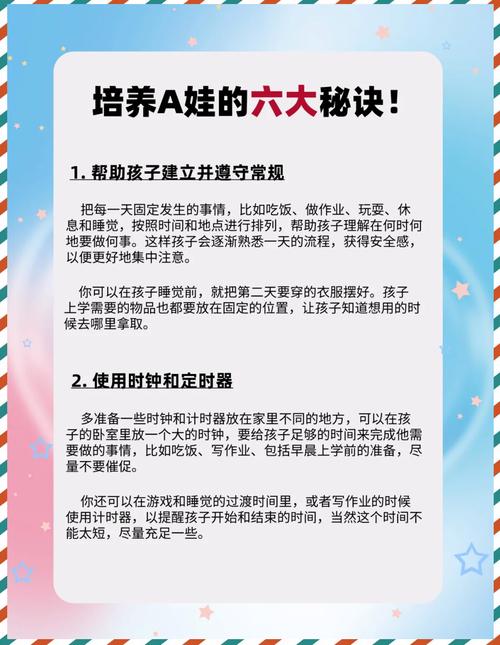

(4)规则建立技巧:采用"当....."的积极句式替代禁令,当完成数学作业后,那么可以去骑15分钟平衡车",香港家庭教育中心的研究表明,正向规则表述可使儿童配合度提高3倍。

构建校园支持体系 (1)差异化教学设计:北京某实验小学推行的"动态分组"模式值得借鉴——将40分钟课程拆解为15分钟讲授+10分钟实践操作+15分钟小组讨论,允许学生在讨论环节站立或使用可移动座椅,课堂参与度从62%提升至89%。

(2)课堂管理创新:引入"专注力能量条"可视化系统,每位学生可用小磁贴标记当前注意力状态,当超过1/3学生显示"需要活动"时,自动触发5分钟集体舒展环节,这种及时反馈机制使教学效率提升27%。

(3)建立支持网络:由班主任、心理教师、体育老师组成的三维观察小组,每月进行行为轨迹分析,上海某中学的实践案例显示,经过半年的追踪干预,83%的"好动"学生找到了适合自己的学习模式。

专业干预的黄金窗口 (1)识别预警信号:当出现持续6个月以上的多场合行为失控,伴随睡眠障碍、情绪暴发等情况时,需要专业评估,注意区分正常活泼与ADHD的核心差异:前者能在感兴趣的事情上保持专注,后者则存在全面性的执行功能损伤。

(2)多学科协作方案:优质干预应包含感统训练(改善前庭觉失调)、认知行为疗法(建立自我监控机制)、家庭咨询(调整教养方式)三个维度,广州儿童医院的数据显示,早期综合干预可使76%的疑似ADHD儿童在小学阶段回归正常发展轨道。

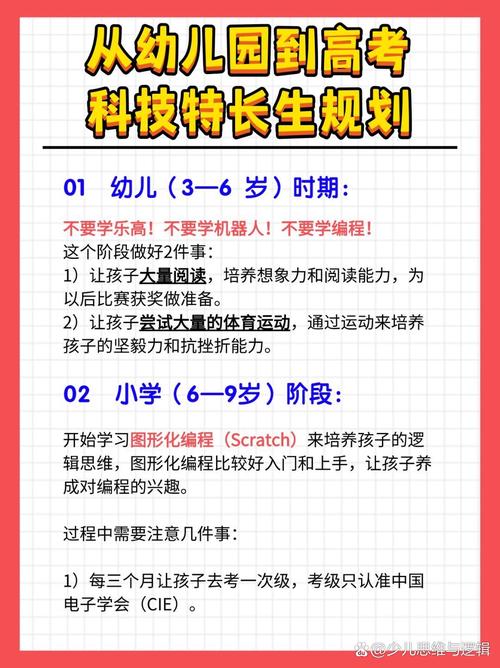

发掘天赋潜能的教育策略 (1)运动型学习模式:为动觉型学习者设计"边走边背"古诗法、"手势记忆"公式推导法,某培训机构开发的"数学障碍赛道",将四则运算融入体能训练,使学员计算速度提升2倍。

(2)项目式学习转化:引导孩子将旺盛精力投入机器人编程、戏剧表演等需要肢体协调的领域,杭州某创新学校设置的"创意工坊"课程,成功将15%的"问题学生"转化为科创竞赛获奖者。

(3)艺术表达通道:通过打击乐练习释放能量,利用泥塑创作培养专注力,中央美院的实验教学证明,每周3次陶艺课程能显著改善儿童的手眼协调与情绪管理能力。

(4)户外教育实践:建立"自然观察日志",在森林徒步中学习生物知识,通过搭建树屋理解几何原理,英国"森林学校"项目的跟踪研究显示,户外教育可使儿童的问题解决能力提高43%。

建立长期跟踪机制 (1)成长档案建设:记录孩子在不同场景的行为模式、兴趣指向、情绪曲线,制作季度发展雷达图,建议采用"3+2"记录法:每天3次随机观察+每周2次结构化评估。

(2)动态调整策略:每季度召开家庭会议检视教养方案,遵循"20%微调原则"——每次只改变1-2个干预要素,避免给孩子造成适应压力。

(3)成功案例激励:定期与孩子回顾进步轨迹,用"成长故事册"可视化呈现改变,某心理机构研发的"能量宝石"奖励系统,通过积累实体代币兑换特权,使行为改善持续率提升65%。

在深圳某国际学校的走廊里,曾经被7位老师联名要求转学的小杰,如今正在为他的"可调节课桌"发明申请专利,这个案例揭示了一个教育真相:当我们用发展的眼光重新定义"好动",那些不安分的能量就会转化为创新的火花,教育的终极智慧不在于消除差异,而在于读懂每个生命独特的成长密码,正如蒙特梭利所言:"活动是儿童建构自我的桥梁",让我们以更开阔的胸襟,为这些永不停歇的探索者搭建通向未来的轨道。