在这个被智能终端重构的时代,高一新生提出的"我要买手机"的要求,正在成为千万家庭共同面对的成长议题,当稚气未脱的少年站在青春期的门槛上,这个看似普通的物质需求背后,实则暗含着身份认同的焦虑、社交归属的渴望与自我管理的考验,作为深耕青少年教育领域十五年的研究者,我建议家长以更开阔的视野审视这场必然到来的成长对话。

认知突围:解构手机需求的深层动因 根据教育部2023年基础教育调研报告,94.6%的高一学生拥有个人手机,这个数据折射出移动互联网时代不可逆转的青少年数字化生存现状,但我们需要穿透表象,理解手机对当代少年的三重心理意义:首先是社交货币功能,班级群、兴趣圈层的即时互动构筑着他们的社交图谱;其次是信息枢纽作用,移动终端已成为获取知识、参与校园活动的基础工具;更重要的是心理补偿机制,在学业压力骤增的高中阶段,短视频、手游成为释放情绪的临时出口。

典型案例中的小宇同学,在开学第二周便与父母爆发购机冲突,深入沟通后发现,其执念源于班级通知全部通过微信群发布,体育委员因无法及时接收信息被撤换,这个案例揭示出:当手机成为校园生活的"基础建设",单纯的禁止可能造成学生的社交脱节与心理压力。

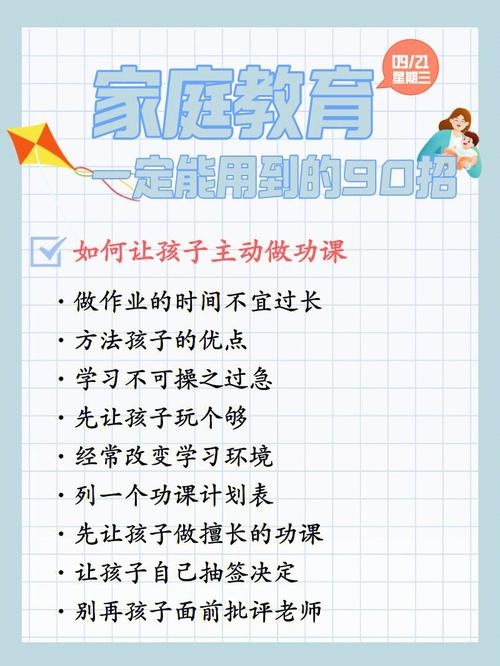

教育智慧:构建数字时代的教养新范式 成熟的家庭教育应从"堵"向"导"进化,北京某重点中学的跟踪研究表明,合理使用手机的学生群体,其信息素养与时间管理能力普遍优于完全禁用手机的同龄人,建议家长实施"三步引导法":首先是认知共建,通过家庭会议探讨手机的利与弊,引导孩子建立辩证思维;其次是契约管理,共同制定包含使用场景、时段、内容的电子协议;最后是能力培养,定期开展信息甄别、隐私保护等主题培训。

某教育机构研发的"家庭数字素养提升计划"提供了可借鉴的模板:父母与孩子共同记录每日屏幕使用时间,周末分析数据并优化;设置"无手机日"体验线下社交乐趣;建立家庭数字图书馆,将娱乐需求转化为学习资源,这些实践正在帮助青少年建立健康的数字生活习惯。

风险防控:构筑网络安全的三重屏障 面对网络空间的潜在风险,家长需要构建系统防护体系,技术层面,可启用学生模式过滤不良信息,但需向孩子说明这是成长保护而非监控;心理层面,要培养孩子的"数字免疫力",通过模拟网络诈骗等情景教学提升危机意识;法律层面,需讲解《未成年人网络保护条例》,使其明确网络行为的法律边界。

上海市某示范性高中的做法值得参考:定期邀请网警开展专题讲座,组织学生编写《网络生存手册》,在信息技术课嵌入数字公民教育模块,这种立体化教育使学生的网络维权意识和信息鉴别能力显著提升。

代际对话:重建亲子关系的沟通桥梁 购机冲突本质上是代际认知差异的具象化呈现,家长需要理解,Z世代青少年是数字原住民,他们的社交方式和学习形态已发生本质改变,有效的沟通应避免"权威压制",转而采用"成长合伙人"模式,比如在购机决策中,可以要求孩子提交《手机使用可行性报告》,阐述需求原因与管理方案,父母则以顾问身份提出改进建议。

广州李女士家庭的实践颇具启示:通过三个月的"手机使用见习期",孩子需每日撰写数字日志,记录使用场景及收获反思,这种参与式管理既尊重了孩子的自主权,又培养了责任意识,最终实现从"父母管控"到"自我管理"的过渡。

成长视野:超越工具本身的生命教育 当我们跳出"要不要买手机"的表层争论,会发现这实质上是开展生命教育的绝佳契机,家长可以此为契机,与孩子探讨更本质的命题:如何建立真实自我与数字身份的健康关系?怎样在虚拟社交中保持独立思考?什么才是真正的精神富足?

杭州某校开展的"数字断舍离"项目给出新思路:组织学生进行为期一周的数字生存实验,通过撰写对比日记、制作替代方案手册,引导其反思技术与人性的关系,这种深度的价值引导,往往比简单的行为约束更具教育效力。

站在教育变革的潮头,我们当以更从容的姿态面对这场数字时代的成长挑战,手机作为中性工具,既可能是潘多拉魔盒,也能成为助力飞翔的羽翼,关键在于,我们是否能用智慧将其转化为培养自律品格、提升数字素养、增进亲子理解的教育载体,当父母放下焦虑,以成长合伙人的身份与孩子共同探索数字文明的边界,这场关于手机的对话,终将成为镌刻在青春岁月里的珍贵成长印记。