清晨七点的餐桌上,13岁的晓雯用勺子机械地搅动着碗里的粥,这个曾经总是叽叽喳喳分享校园趣事的女孩,已经连续三周拒绝参加任何同学聚会,母亲王女士发现,女儿的手机屏幕上,班级群聊记录永远定格在三个月前,这个场景正在无数中国家庭悄然上演——当孩子遭遇社交孤立,父母应该如何正确介入?

识别危机的蛛丝马迹 同伴孤立往往呈现出渐进式特征,北京师范大学2022年青少年心理健康调研显示,72%的受孤立儿童会经历为期3-6个月的"社交退行期",这个阶段的孩子可能表现出反常的作息模式:突然对上学产生抗拒、频繁出现躯体症状(如头痛腹痛)、电子设备使用时间激增却不愿视频通话,更隐秘的信号包括刻意回避社交话题、对群体活动异常敏感,以及价值取向的突变——有些孩子会突然痴迷某类亚文化,试图通过标新立异获取关注。

构建家庭安全岛 当孩子遭遇社交挫折时,家庭必须成为最可靠的情绪容器,上海市精神卫生中心儿童心理科主任程文红建议采取"三不原则":不急着给建议、不强行要求倾诉、不将问题简单归因,家长可以创设非正式交流场景,如在接送途中、共同准备晚餐时自然开启话题,重要的是传递"无论发生什么,我们永远和你站在一起"的坚定态度。

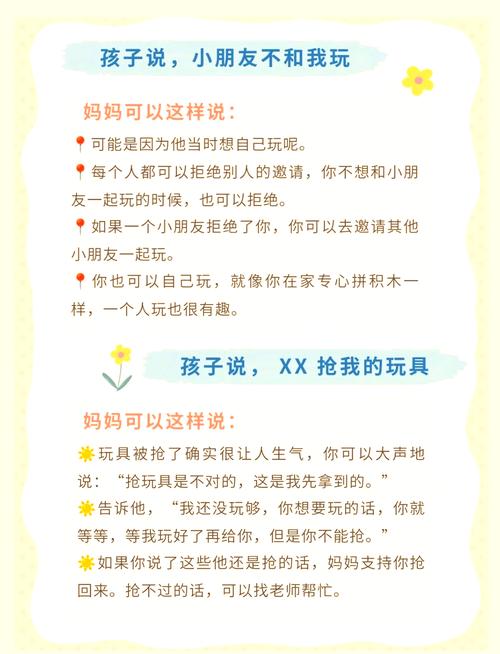

亲子沟通需要突破传统的问答模式,尝试用"我注意到..."句式开启对话:"我注意到最近放学后你都直接回房间,是遇到什么困扰吗?"当孩子开始倾诉时,请保持60%的倾听时间,用点头、重复关键句等方式给予回应,切忌用"这点小事算什么"否定孩子的痛苦,也不要用"明天妈妈去找老师"阻断孩子的自主解决意愿。

破解社交困局的行动指南

-

情景还原训练:引导孩子用第三人称视角复盘事件。"假设你是旁观者,看到新同学被冷落,可能会是什么原因?"这种方法能帮助抽离情绪,培养换位思考能力。

-

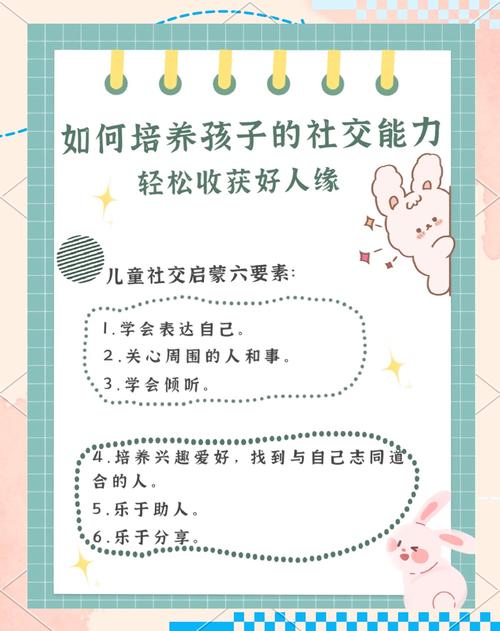

社交技能分阶培养:从基础的眼神交流、话题接续,到复杂的情感共鸣训练,建议从家庭场景开始,如每周设置"无电子设备晚餐",要求每个成员分享当日见闻并互相提问。

-

拓展社交半径:有意识地带孩子参与跨年龄层活动,社区志愿服务、户外运动俱乐部、艺术工作坊等场景,能帮助孩子在不同群体中建立自信,北京某重点中学的实践表明,参加过营地教育的孩子,社交适应力平均提升40%。

校方协同策略 家长需要与教师建立"观察者联盟",班主任往往掌握着课间操站位变化、小组作业搭档调整等关键信息,建议定期进行三方会谈(家长、主科老师、心理老师),但需注意保护孩子隐私,某省会城市重点小学的创新做法值得借鉴:他们设置"伙伴成长计划",将社交能力分解为12项可观测指标,每月进行动态评估。

在处理具体冲突时,要警惕"过度维权"陷阱,广州某初中曾发生典型案例:家长因孩子未被选为班长,在家长群公开质疑选举流程,反而加剧了孩子的孤立处境,专业心理教师建议采用"缓冲带"策略——通过家委会或年级组长进行间接沟通,避免将成人世界的解决方式直接移植到儿童社交领域。

重塑心理韧性的长期工程 培养"社交弹性"需要系统性支持,可以引导孩子建立"多元价值坐标系",除了同伴认同,还要发展学术兴趣、运动特长、艺术修养等多维度的自我认同源,定期进行"抗挫训练",例如设定稍有挑战性的团队任务,让孩子体验"失败-调整-成功"的完整过程。

要特别注意数字时代的社交新形态,腾讯未成年人保护平台数据显示,00后青少年的线上社交时长已超过线下互动,家长需要理解,虚拟社群的点赞、转发、弹幕文化正在重构青少年的社交认知,关键在于培养"数字社交素养":如何识别健康社群?遭遇网络冷暴力如何应对?这些都应该成为现代家庭教育的新课题。

当12岁的子豪在机器人社团找到志同道合的伙伴,当晓雯经过三个月训练终于能在课堂主动举手发言,这些转变背后是家庭、学校、社会共同构建的支持网络,同伴孤立从来不是孩子的个人危机,而是整个成长生态系统的警示信号,智慧的家长应该成为孩子社交世界的"灯塔"——不越俎代庖地介入具体矛盾,而是持续提供温暖的光照,让孩子在安全的航线上,逐渐学会驾驭自己的人际风帆。

每个孩子都值得被温柔以待,即便暂时身处社交迷雾之中,正如教育学家蒙台梭利所说:"儿童心灵上的伤痕,会在充满理解的环境中自然愈合。"当我们用理性与爱意编织安全网,那些成长必经的阵痛,终将化作破茧成蝶的力量。