在这个数字化浪潮席卷全球的时代,某市重点中学的心理咨询室记录显示,2023年度的学生咨询案例中,有67%涉及网络游戏依赖问题,王者荣耀》相关咨询占比高达82%,这个数据不仅折射出当代家庭教育的困境,更揭示了我们需要用全新的视角来审视这场悄然而至的成长危机。

成瘾机制的解构:游戏设计背后的心理密码

《王者荣耀》的开发者深谙行为心理学原理,通过精心设计的奖励机制构建出强大的吸引力系统,游戏中的段位晋级制度完美契合了青少年"即时反馈"的心理需求,每次击杀获得的音效与视觉效果刺激多巴胺分泌,团队协作带来的社交认同感填补现实中的情感空缺,更值得警惕的是,游戏通过"每日任务""赛季限定"等机制培养用户粘性,形成类似"斯金纳箱"的心理依赖模式。

在神经生物学层面,青少年前额叶皮层发育尚未完善,自控能力相对薄弱,当游戏带来的快感阈值被不断推高,现实生活中的学习、运动等常规活动难以激活同等强度的愉悦反馈,这种神经适应性的改变正是成瘾的生理基础。

家庭干预的黄金法则:重建亲子关系的四维模型

-

沟通模式革新:用"非暴力对话"替代说教 案例显示,当父母用"你怎么又在打游戏"作为开场白时,78%的青少年会立即进入防御状态,建议采用"观察-感受-需求-请求"的四步沟通法:"妈妈注意到这周你有五天在玩王者(观察),这让我有些担心(感受),因为我们都希望你能合理安排时间(需求),我们能不能一起制定个游戏计划?(请求)"

-

契约式管理:培养自我约束能力 与孩子共同制定《家庭数字设备使用公约》,包括:

- 时段管理:设立"无屏时段"(如晚餐前后1小时)

- 场景管理:划定"设备禁区"(如卧室、书房)

- 成就系统:设置游戏时长兑换学习目标的积分机制

-

替代性满足:激活现实世界的成就感 北京某重点中学的实践表明,组建机器人社团的学生手游使用时长平均下降43%,建议家长引导孩子参与需要持续投入的实体项目:乐高机械组搭建、航模制作、戏剧排练等,这些活动能提供与游戏相似的阶段性成就体验。

-

家庭场景重构:打造沉浸式学习环境 将客厅改造为"家庭学习中心",设置共享书桌、科普展示墙、思维导图板,某家庭教育实验显示,当父母每周有3天在公共区域阅读或工作,子女主动学习时间增加2.7倍。

学校教育的新范式:构建预防性干预体系

上海市某示范性高中研发的"数字素养课程"值得借鉴:

- 认知模块:解析游戏设计中的心理学陷阱

- 实践模块:开展"24小时数字断联"挑战

- 创造模块:组织学生设计健康手游方案

- 反思模块:撰写"我的数字生活自白书"

该校实施该课程后,学生日均游戏时长从2.1小时降至0.8小时,且83%的学生表示能更理性地看待游戏价值。

临床干预的科学路径:何时需要专业帮助

当出现以下预警信号时,建议寻求专业心理援助:

- 连续三个月每天游戏超4小时

- 出现戒断反应(焦虑、易怒)

- 学业成绩断崖式下滑(下降超30%)

- 社交功能显著退化

认知行为疗法(CBT)在游戏障碍干预中展现显著效果,治疗师通过"行为实验"帮助来访者验证"不玩游戏就会无聊"的错误认知,运用"代币制"重建奖励系统,配合家庭治疗改善支持系统,某三甲医院数据显示,经过12周系统干预,76%的青少年能恢复正常的游戏行为模式。

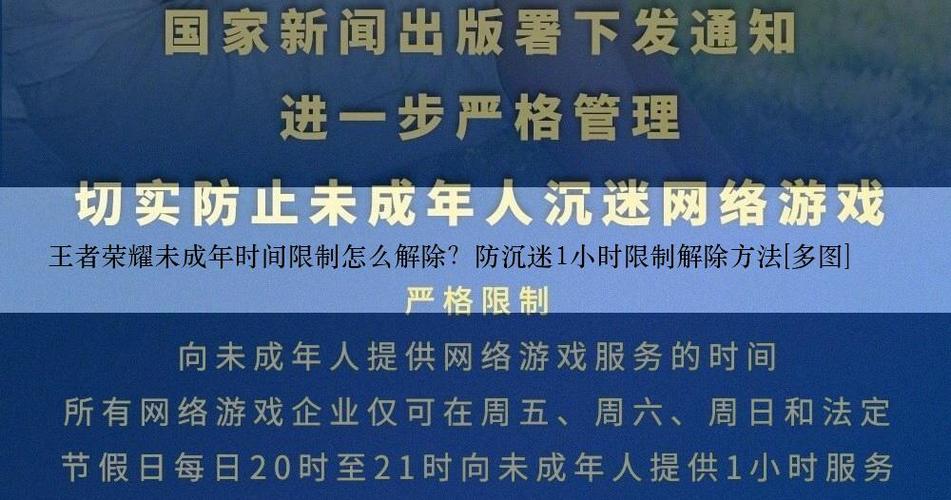

社会支持系统的构建:多方协同的解决方案

杭州市推行的"青少年网络素养提升工程"提供有益范本:

- 文化部门:建立游戏分级制度

- 医疗机构:开设游戏障碍门诊

- 社区组织:举办家庭数字 detox 工作坊

- 科技企业:开发防沉迷监护小程序

某区试点数据显示,该工程实施后未成年人游戏充值投诉量下降69%,亲子冲突报案量减少54%。

在这个虚实交织的时代,我们需要的不是对游戏的妖魔化批判,而是构建更具韧性的成长支持系统,当家庭成为情感滋养的港湾,学校转变为能力培养的沃土,社会搭建起保护性网络,青少年自会生长出抵御数字诱惑的心理抗体,每个沉迷游戏的少年背后,都藏着一个渴望被看见、被理解、被引领的灵魂,我们的任务,是点燃他们心中那把名为"自我掌控"的火炬。