理解"不听话"背后的深层密码

在北京市海淀区某重点中学的心理咨询室里,一位父亲焦虑地描述着14岁儿子的"叛逆行为":拒绝参加周末的数学补习班,擅自将头发染成蓝色,甚至开始质疑父母的人生规划,这样的场景正在中国无数家庭中上演,当我们谈论"不听话"时,首先要理解这绝非简单的服从问题,而是青少年成长过程中必经的自我探索之旅。

儿童发展心理学研究表明,12-18岁青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性确立期",这个阶段的孩子会通过反抗权威、尝试新事物来界定自我边界,北京师范大学教育学部2021年对3000个家庭的调研显示,82%的男孩在13-15岁期间会出现明显的"反抗期"表现,这是大脑前额叶皮层发育与荷尔蒙变化的共同结果。

突破沟通壁垒的三大关键策略

在上海市家庭教育指导中心,咨询师王老师记录了一个典型案例:当父亲发现初三的儿子在房间贴满动漫海报时,脱口而出的"这些垃圾有什么好看的"直接导致三个月冷战,这个案例揭示了传统教育方式的典型误区——用价值判断取代情感联结。

-

建立"安全港"式倾听模式

- 每天设置15分钟"无评判对话时间"

- 使用"我注意到..."句式代替质问("我注意到你这周三次忘记倒垃圾,是遇到什么困难了吗?")

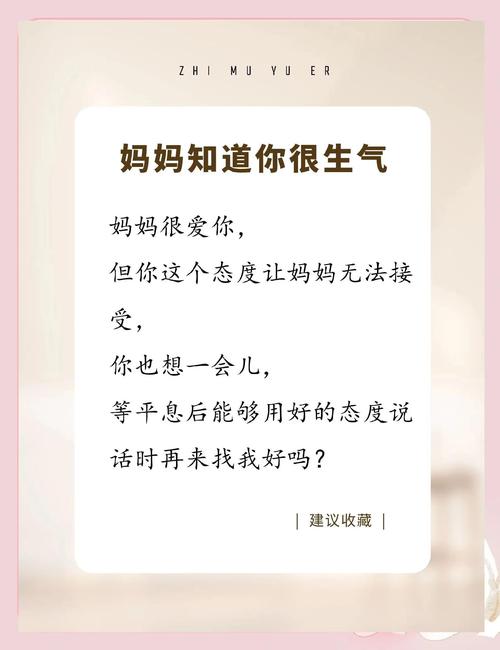

- 在冲突升级时启用"暂停机制":约定当情绪达到7分(满分10分)时各自冷静20分钟

-

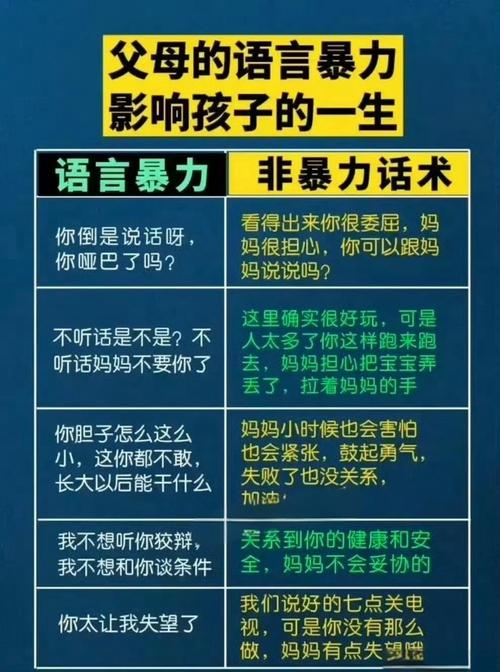

重构沟通语言系统

- 将"你必须..."转化为"我们可以一起探讨..."

- 用"手机使用规则"替代"禁止玩手机"的绝对禁令

- 引入"家庭议事会"制度,每月一次正式交流

-

善用非语言沟通

- 保留15岁儿子房门上的卡通贴纸

- 在餐桌上摆放儿子喜欢的星际主题餐具

- 共同参与电竞比赛时佩戴定制款亲子耳机

规则建立与自主权的平衡艺术

深圳市某重点高中班主任李老师分享的成功案例值得借鉴:面对沉迷网络游戏的高一学生,父母没有采取断网措施,而是签订《游戏时间管理契约》,约定每周20小时游戏时间中,10小时用于研究游戏机制并撰写分析报告,三个月后,这份报告成为学生申请计算机专业的重要材料。

-

制定"柔性边界"

- 将作息时间划分为"核心时段"(如学习、睡眠)和"弹性空间"

- 建立"家庭信用积分"体系,良好履行责任可兑换特定自主权

- 对原则性问题(如校园暴力)设置"红色警戒线"

-

实践"自然结果法"

- 忘记带作业本时不主动送到学校

- 挥霍零用钱后共同制定下月预算

- 熬夜导致上课迟到时承担向老师解释的责任

-

构建"选择脚手架"

- 提供2-3个家长认可的备选方案

- 在重大决定前组织"家庭听证会"

- 为每个选择配套《风险评估手册》

情感银行账户的持续充值

武汉大学发展心理学实验室的追踪研究显示,在青春期保持良好亲子关系的家庭中,91%的家长在儿童期就建立了稳定的情感联结模式,这种早期投资就像开设了"情感银行账户",能够在青春期支取理解与包容。

-

创造"专属记忆胶囊"

- 每月一次的父子徒步旅行

- 共同养护阳台上的多肉植物园

- 定期更新"成长里程碑"影集

-

开发"情绪解码器"

- 制作"心情晴雨表"贴于冰箱

- 设立"家庭情绪急救箱"(含减压玩具、香薰等)

- 编写个性化《情绪词典》记录特定行为的意义

-

实施"榜样共建计划"

- 父子共读人物传记并讨论

- 定期拜访值得敬佩的亲友

- 创建"家庭英雄榜"记录每个人的成长事迹

家长自我进化的必修课

在成都某家长成长工作坊中,45岁的张先生在日记里写道:"当我停止用'听话'要求儿子,开始学习青少年亚文化,我们终于能平视彼此的眼睛。"这种转变揭示了教育本质的回归——从塑造者变为园丁。

-

建立教育反思系统

- 每周记录3个"有效干预"瞬间

- 每月进行家庭教育成效评估

- 每年更新《亲子关系发展白皮书》

-

突破认知茧房

- 定期参加家长成长沙龙

- 订阅青少年文化研究期刊

- 体验儿子推荐的音乐和游戏

-

构建支持网络

- 加入"父亲成长联盟"

- 建立家校信息共享云平台

- 与孩子信任的老师形成教育同盟

面向未来的教育重构

当我们站在教育转型的十字路口,需要清醒认识到:驯服式的听话教育正在被时代淘汰,清华大学教育研究院2023年发布的《未来人才素养报告》指出,批判性思维、创新能力和情绪管理将成为核心竞争力,那些曾经"不听话"的探索,可能正是通向这些能力的密钥。

某科技公司CEO在回忆录中写道:"12岁时坚持改装自行车的执拗,锻造了我产品迭代的耐心;15岁为社团活动据理力争的经历,练就了商业谈判的胆识。"这些真实案例提醒我们,教育的真谛不是培养顺从的追随者,而是唤醒有思想的创造者。

在这场亲子成长的修行中,最宝贵的收获往往藏在那些"不听话"的时刻,当父母学会用发展的眼光看待孩子的叛逆,用智慧的策略引导青春的躁动,教育的奇迹就会在理解与成长的交汇处悄然绽放,这需要耐心,更需要勇气——放下完美父母的执念,拥抱真实而蓬勃的生命成长。