▎叛逆期的科学认知误区与现实困境

在心理咨询室昏暗的灯光下,李女士第三次擦拭眼角的泪痕:"王老师,我女儿从初二开始就像变了个人,现在都高三了还是天天和我对着干,不是说叛逆期就两三年吗?"这个困惑道出了千万家长的共同焦虑,当代发展心理学研究表明,传统认知中的"叛逆期"概念存在严重简化和误读,青少年心理发展的复杂性和个体差异性远超出我们的想象。

斯坦福大学青少年发展研究中心长达12年的追踪调查显示,现代青少年的心理叛逆期呈现明显的阶段性特征,平均持续时间在5-8年之间,这种认知偏差源于三个关键因素:将生理发育与心理成熟简单等同、忽视社会环境变迁对青少年心理的影响、以及用静止眼光看待动态发展过程,本文将从神经发育机制、心理发展规律、社会环境变量三个维度,系统解析叛逆期的本质特征及其时间跨度。

▎神经发育视角下的叛逆周期

2017年发表于《自然神经科学》的突破性研究揭示,人类前额叶皮质要到25岁左右才完全成熟,这个负责理性判断、情绪调控的脑区,与充满活力的边缘系统(情绪中枢)在青春期形成特殊的"发育时差",这种神经发育不同步现象,构成了叛逆行为的生理基础。

具体表现为:12-14岁期间,多巴胺受体密度达到人生峰值,使青少年对新鲜刺激异常敏感;15-17岁阶段,杏仁核对威胁信号的敏感度提升300%,导致情绪波动加剧;18-22岁时,虽然认知控制能力显著增强,但前额叶神经网络仍在持续优化,这三个阶段的神经发育特征,共同塑造了叛逆期特有的心理行为模式。

剑桥大学实验心理学系通过功能性磁共振成像(fMRI)技术观察到,青少年在面临家长禁令时,其大脑激活模式呈现独特的"双系统冲突":边缘系统的即时奖赏需求与前额叶的长期规划功能持续角力,这种神经机制的动态平衡过程,往往持续到个体建立稳定的自我认同为止。

▎心理社会发展阶段理论新解

埃里克森的心理社会发展理论需要在新时期重新诠释,传统理论将12-18岁定义为"自我同一性与角色混乱"的冲突期,但当代青少年面临的社会环境复杂度呈指数级增长,社交媒体、信息爆炸、价值多元等新变量,显著延长了自我认同的探索过程。

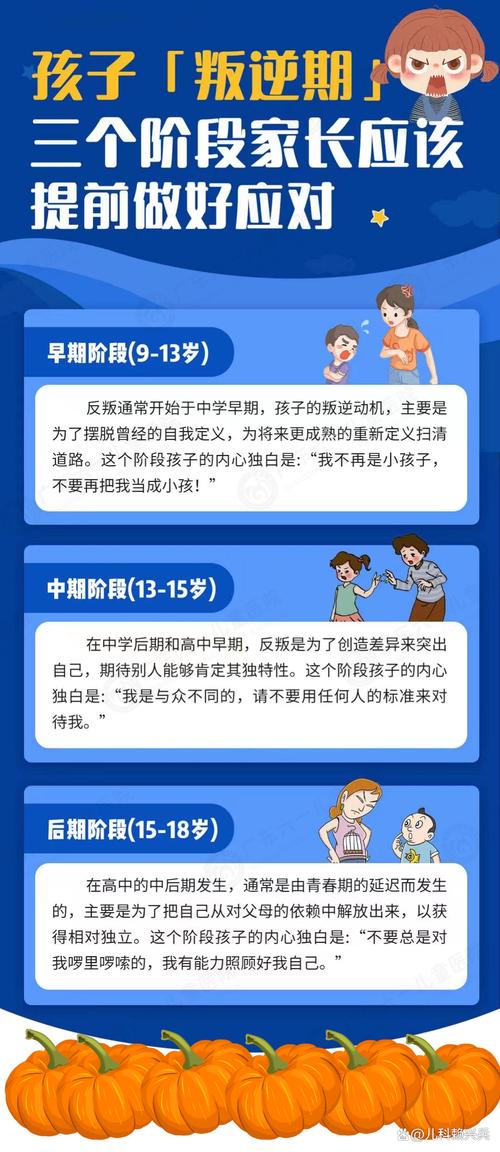

发展心理学最新研究提出了"延长青春期"概念:在工业化国家,心理青春期已延长至10-24岁,叛逆期作为其中的核心阶段,呈现出波浪式发展特征,典型表现为:12-14岁的"对抗性叛逆"(行为层面)、15-17岁的"价值性叛逆"(观念层面)、18-22岁的"建构性叛逆"(身份层面),每个子阶段持续时间存在显著个体差异,受智力水平、家庭环境、文化背景等多重因素影响。

值得关注的是,盖塞尔人类发展研究所的纵向研究发现,适度延长的叛逆期反而与更好的成年适应能力正相关,那些在25岁前完成自我整合的个体,在职业稳定性、婚姻质量、心理韧性等方面表现更优。

▎社会环境变量的调节效应

数字原住民一代的成长环境彻底改变了叛逆期的表现形式和持续时间,智能手机普及使青少年平均每天接收信息量是20年前的60倍,这种认知超载显著延长了价值判断的形成过程,麻省理工学院媒体实验室的跟踪研究显示,Z世代青少年的观念叛逆期比父辈延长2.3年。

家庭教养方式的代际变迁同样影响深远,权威型教养模式下的青少年,其叛逆期呈现"短而剧烈"的特点(平均3-5年);放任型教养则导致"长而弥散"的叛逆特征(可能持续10年以上),最新研究证实,民主协商型家庭能帮助青少年将叛逆能量转化为创造动能,平均缩短迷茫期1.8年。

文化维度理论提示我们,集体主义文化中的青少年更易经历"隐形叛逆"——表面顺从与内心冲突的长期拉锯,这种内耗型叛逆可能持续更久,但表现形式较为隐蔽,需要教育者具备更高的洞察力。

▎教育干预的黄金窗口期

基于叛逆期发展的阶段性特征,教育干预需要把握三个关键期:13岁时的认知重构期、16岁时的价值澄清期、20岁时的身份锚定期,每个窗口期对应不同的引导策略:

认知重构期(12-14岁)

- 建立"有限选择"机制:在安全范围内提供决策机会

- 引入批判性思维训练:通过苏格拉底式提问引导理性思考

- 创设认知冲突情境:利用道德两难故事引发深度思辨

价值澄清期(15-17岁)

- 价值观具象化技术:将抽象概念转化为可观察行为

- 社会参与实践:通过志愿服务等渠道建立社会连接

- 生涯画像工具:运用心理测评技术辅助职业探索

身份锚定期(18-22岁)

- 自我叙事疗法:通过生命故事整理强化主体意识

- 社会角色预演:模拟成人世界的责任与挑战

- 元认知训练:提升对思维过程的监控与调节能力

▎动态评估与发展性支持

建立科学的评估体系是应对延长叛逆期的关键,建议采用"三维度评估法":每月记录情绪波动频率(生理维度),每季度评估价值观念变化(心理维度),每年分析社会适应水平(环境维度),这个动态模型能帮助教育者区分正常发展性叛逆与病态行为问题。

哈佛大学教育研究院开发的"青少年发展支持系统"(YDSS)值得借鉴,该系统包含:

- 认知脚手架:提供适度的认知挑战

- 情感安全网:建立无条件接纳的沟通机制

- 社会实践场:创设渐进式责任承担机会

这种支持体系能有效缩短叛逆期的消极表现时长,将平均冲突频率降低40%。

理解叛逆期的本质是破解青春密码的关键,当代教育者需要建立新的认知框架:叛逆期不是需要治愈的"病症",而是心理发展的必经之路;其持续时间不是简单的时间度量,而是个体与社会环境的复杂互动过程,当我们用发展的眼光、科学的策略、包容的心态对待青春期的躁动,就能将这段"危险期"转化为珍贵的成长资源,每个叛逆的灵魂都在进行艰难而壮丽的自我重塑,这个过程可能需要比预期更长的时间,但终将绽放出独特的人生之花。