理解行为背后的心理密码

当两岁半的乐乐第三次把积木砸向地板时,妈妈王女士终于控制不住情绪:"再摔东西就永远别想玩了!"这种场景在幼儿家庭中屡见不鲜,根据北京师范大学儿童发展研究中心2023年的调查数据显示,87%的3-6岁儿童家庭都经历过物品摔打阶段,但多数家长尚未意识到,这个看似"顽劣"的行为背后,隐藏着儿童身心发展的关键密码。

从神经科学视角观察,前额叶皮层发育未完善导致儿童难以控制冲动行为,加州大学洛杉矶分校的儿童行为实验室通过功能性核磁共振成像发现,5岁以下儿童面对挫折时,负责情绪调控的脑区活跃度仅为成人的30%,这意味着当孩子举起玩具准备摔掷时,他们并非故意对抗,而是生理发育阶段的必然表现。

常见的教育误区与代价

面对孩子摔东西的行为,超过60%的家长会采取以下三种错误应对方式:第一种是立即喝止型,"再摔就打手"的威胁式教育;第二种是妥协退让型,通过立即满足要求来平息事态;第三种是冷漠忽视型,认为"长大自然就好了",这些方法短期内看似有效,实则埋下三个隐患:

- 情绪认知障碍:儿童学会用极端行为要挟父母

- 价值判断混乱:无法建立物品与情感的关联性

- 社交能力缺陷:在集体环境中延续攻击性表达方式

首都儿科研究所的追踪研究表明,在暴力制止环境下成长的儿童,7岁时出现焦虑症状的比例比科学引导组高出42%,而过度迁就的教养方式,则使儿童自我控制能力发展滞后同龄人9-14个月。

科学引导的五步教育法

第一步:建立安全物理空间

当孩子出现摔打行为时,首要任务是确保人身安全,建议在家中设置"情绪安全角",放置防撞软垫和不易损坏的毛绒玩具,这个空间要满足两个条件:与主要活动区保持视觉连通,但又有适度物理隔离,切忌将孩子单独锁在封闭房间,这会加剧恐惧心理。

第二步:实施"情绪三步法"

- 蹲下平视:"妈妈看到你很生气"(情绪命名)

- 触摸安抚:轻抚后背或握住双手(生理镇定)

- 引导表达:"能不能告诉妈妈,是什么让你这么难过?"(认知重构)

这个方法源于德国海德堡大学的情绪认知训练项目,通过触觉、视觉、语言的多通道介入,帮助儿童建立情绪与语言的神经连接,研究显示,持续使用三个月后,儿童情绪性摔打行为减少68%。

第三步:示范正确行为模式

家长可以设计"玩具医院"情景游戏:当小熊玩偶被摔坏时,带着孩子给玩偶"包扎治疗",同时讲解:"小熊受伤了,我们来照顾它好吗?"这种具象化教育能帮助儿童建立同理心,东京大学的跨文化研究证实,参与角色扮演的儿童,物品爱护意识提升53%。

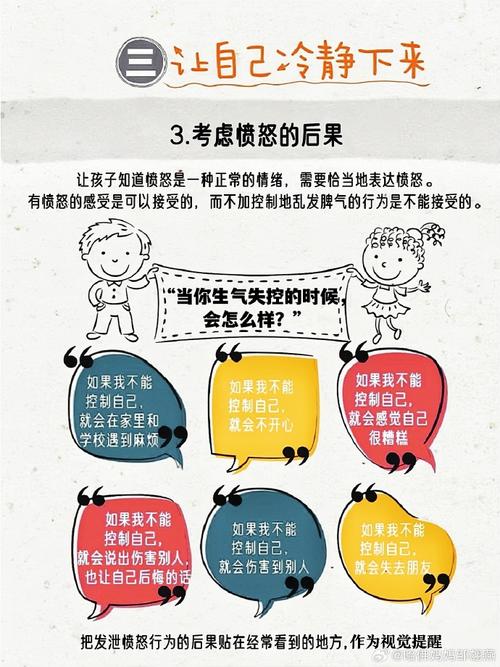

第四步:建立行为后果认知

采用"有限选择法"处理损坏物品:"绘本被撕坏了,现在有两个选择:我们一起修补它,或者用你的零用钱买新书。"切忌空洞说教,要让儿童在具体操作中理解行为与后果的关系,美国儿童心理学家丹尼尔·西格尔建议,每次事件处理后,引导孩子画"行为结果图",用视觉化方式强化记忆。

第五步:创造替代性发泄渠道

准备情绪发泄盒,内置可挤压的硅胶玩具、可撕扯的废纸、可捶打的充气不倒翁,当孩子情绪激动时,引导其使用替代物品,上海儿童医学中心的临床实践表明,这种方法能使攻击性行为转化率提升至81%,同时配合"情绪温度计"工具,教会儿童用1-10分量化情绪强度。

典型案例分析

4岁的晨晨每次搭积木失败都会摔打玩具,家长按照五步法实施干预:首先在游戏区铺设缓冲地垫;当晨晨再次摔积木时,妈妈蹲下说:"积木不听话让你着急了对吗?"接着带他抚摸被摔的积木:"你看这块积木角都凹了,它会不会疼呢?"然后共同用胶水修复损坏处,三个月后,晨晨学会在受挫时主动去捶打发泄南瓜枕,摔玩具的频率从每周7次降至1次。

长期教育策略

建立"情绪管理储蓄罐",每次成功控制情绪就存入一枚代币,积满可兑换小奖励,设计"家庭情绪日记",记录每日情绪事件及处理方式,定期开展"物品生命教育",通过种植豆苗、饲养宠物等活动,培养责任意识和敬畏之心,哈佛大学儿童发展中心的20年追踪研究证明,接受系统情绪管理的儿童,在青少年期展现出更强的问题解决能力和社交适应性。

教育学家蒙台梭利曾说:"每种偏差行为都是未被满足的发展需求。"当孩子摔东西时,正是我们帮助其构建情绪认知体系的黄金时机,用理解代替训斥,用引导替代压制,让每个摔落的物品都成为成长的垫脚石,此刻我们如何对待孩子的情绪,未来他们就如何对待自己的人生。