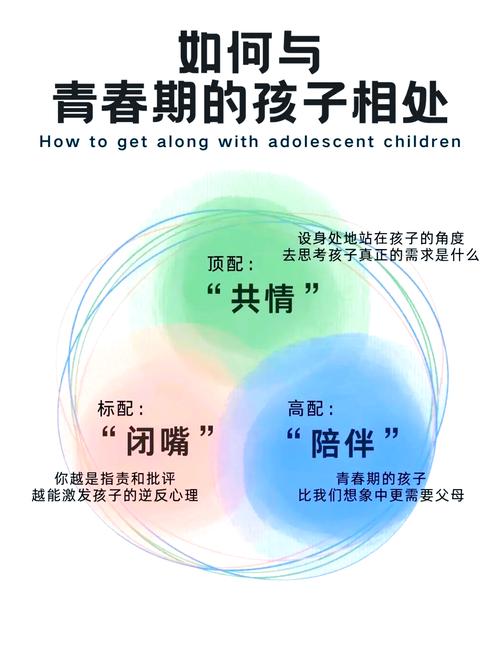

理解青春期的心理发展密码

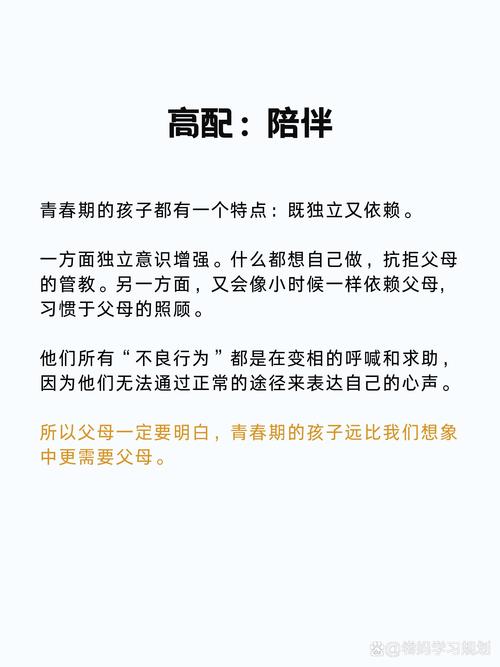

16岁少女频繁外出社交的行为,本质上是青春期自我认同危机的外显,根据埃里克森心理社会发展理论,这个阶段的核心任务是建立"自我同一性",生理发育带来的荷尔蒙激增,使得青少年对同龄人认同的需求远超家庭归属感,研究表明,青少年大脑前额叶皮层尚未完全成熟,导致其对行为后果的预判能力仅达成人水平的60%。

家长需要认识到,这个年龄段每天3-4小时的社交活动属于正常范围,但需警惕两类异常情况:一是社交对象存在危险群体(如不良社会青年),二是出现逃学、夜不归宿等越界行为,美国儿科学会建议,此时家长应建立"观察-评估-介入"的三级响应机制。

家长常见的三个教育误区

-

高压管控型:强行没收手机、限制人身自由往往适得其反,神经科学研究显示,过度控制会刺激杏仁核产生应激反应,导致亲子关系恶化,某市重点中学的跟踪调查显示,采取强制措施的家长中,78%遭遇子女更强烈的反抗。

-

放任自流型:"树大自然直"的传统观念在现代社会已不适用,芝加哥大学青少年研究中心发现,缺乏必要引导的青少年,成年后出现心理问题的概率是正常家庭的2.3倍。

-

情感绑架型:"我们这么辛苦都是为了你"等语言,会加重青少年的愧疚心理,心理学中的"情感勒索"理论指出,这可能导致两种极端结果:病态顺从或彻底逆反。

科学应对的四大核心策略

(一)建立新型沟通机制

- 实施"三要三不要"沟通法则:

- 要询问"今天遇到什么有趣的人",不要质问"又和谁鬼混"

- 要倾听时放下手机,不要边做家务边敷衍

- 要讨论"你觉得几点回家合适",不要单方面规定门禁时间

- 创设非对抗性对话场景:共同遛狗、烘焙等肩并肩活动,比面对面质问更易打开心扉。

(二)设定智慧型行为边界

- 门禁时间阶梯管理法:

- 学业日:不超过21:00

- 周末:延长至22:30

- 特殊日子(朋友生日):经申请可延至23:00

- 安全报备制度:要求到达目的地后发送定位,变更场所时告知新地址。

(三)构建替代性成长体系

- 兴趣转移方案:资助参加街舞集训营、Cosplay社团等健康社交活动

- 社会实践引导:推荐担任漫展志愿者、宠物救助义工等角色

- 家庭互动升级:组织剧本杀家庭局、亲子旅行vlog拍摄等新潮活动

(四)培养自主决策能力

- 引入"责任账户"制度:每月给予自主支配的社交经费,超支部分需通过家务劳动赚取

- 实施"后果体验"教育:适度允许其承担忘带钥匙、错过末班车等自然结果

重建亲子关系的三个关键期

- 破冰期(第1-2周):每天15分钟"只说好事"的茶歇时间,准备她喜欢的奶茶点心

- 修复期(第3-4周):共同完成"亲子关系温度计"测评,针对低分项制定改进计划

- 巩固期(第5-8周):建立"家庭议会"制度,每月票选最期待的亲子活动

家校协同的实践路径

- 与班主任建立"加密通讯":约定每周三通过家校平台同步动态

- 参与学校生涯规划课:以家长讲师身份分享职业故事

- 组建"成长联盟":与其他家长成立互助小组,轮值组织周末活动

危机干预的预警信号

当出现以下情况需寻求专业帮助:

- 连续两周夜间外出超过23:00

- 身上出现不明伤痕或贵重物品丢失

- 学习成绩断崖式下降(年级排名下滑超30%)

- 生理周期紊乱伴随暴食/厌食症状

心理专家的特别提醒

上海市青少年心理咨询中心主任王莉华建议:家长要建立"三心两意"教育观——保持耐心、展现同理心、坚守责任心;注意尊重孩子隐私权,留意异常行为背后的心理诉求,必要时可陪同参加正念冥想工作坊或家庭系统治疗。

每个叛逆少女都是等待破茧的蝶,家长的智慧不在于筑起高墙,而在于搭建适度的支架,当我们用理解代替指责,用引导取代控制,那些看似失控的社交行为,终将转化为孩子社会化进程中的宝贵养分,16岁的世界需要探险,也需要灯塔。