在幼儿园的沙坑旁,五岁的朵朵总是独自堆砌城堡;小学课间十分钟,三年级的航航永远埋头看课外书,这些安静的身影背后,隐藏着远比"内向"更复杂的成长密码,儿童行为研究显示,7-12岁儿童中持续存在社交回避倾向的比例达13.7%,这种现象既是成长阶段的自然光谱,也可能是需要关注的发展信号。

破解行为表象:五个观察维度 在判断孩子是否存在社交障碍前,建议家长建立为期三周的观察记录表:

- 社交主动性:主动发起互动频次(每日0-5次计分)

- 情绪反应:被邀请参与时的面部表情(抗拒/中性/愉悦)

- 持续时间:单独活动占自由时间的百分比

- 情境特异性:在不同环境中的表现差异(学校/公园/亲友聚会)

- 发展轨迹:社交模式是否随年龄增长发生变化

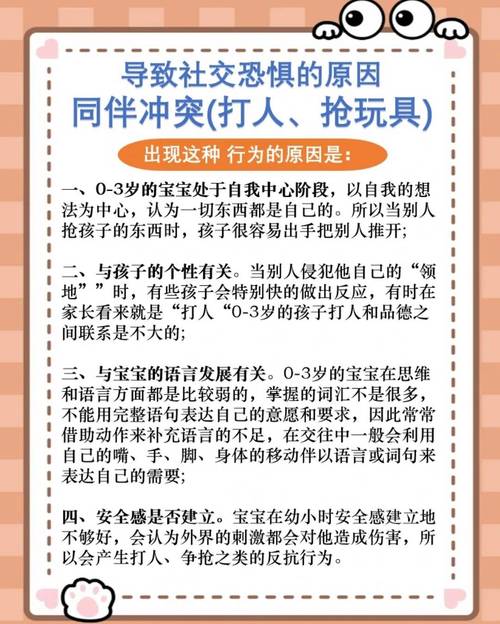

九维归因模型:从生理到环境的全景扫描 (一)神经发育维度 触觉敏感儿童在群体活动中会产生生理性排斥,如某7岁男孩在团体游戏时频繁擦拭被触碰的皮肤,这类儿童往往伴随衣物标签敏感、排斥理发等特征,可通过感觉统合训练改善。

(二)认知发展差异 具有高视觉空间智能的孩子可能在积木搭建中专注2小时,却对角色扮演游戏毫无兴趣,这不是社交障碍,而是认知优势导致的兴趣偏好,建议提供乐高俱乐部等专项社交平台。

(三)心理防御机制 经历社交创伤的孩子会建立"安全距离",如某转学生在遭遇嘲笑后,形成"课间厕所阅读"的固定模式,这种情况需要6-8周的系统脱敏训练。

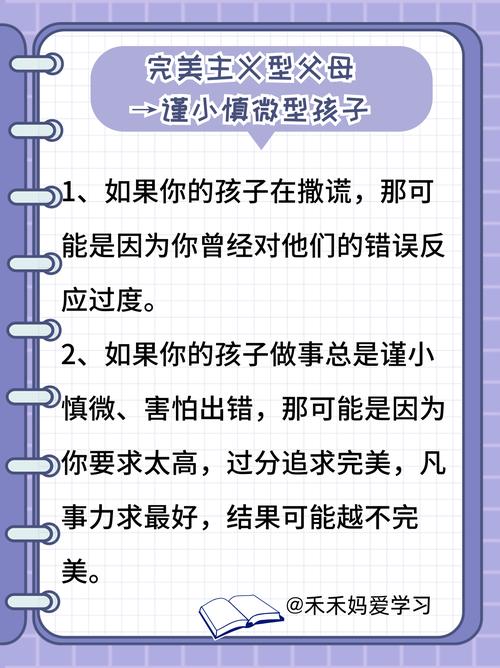

(四)家庭互动模板 过度保护家庭培养的孩子常表现出"观望型社交":在游乐园持续观察他人游戏40分钟后才尝试靠近,这类儿童需要家长示范社交破冰技巧。

(五)文化性格塑造 集体主义文化背景下的谦让教育,可能使孩子将"不争抢"误解为"不参与",需要明确界定文明礼仪与自我表达的边界。

(六)特殊教育需求 阿斯伯格特质儿童在交流中会出现"单方面输出"现象,如滔滔不绝讲述恐龙知识却无视他人反应,结构化社交剧本训练能显著改善此类情况。

(七)发展性焦虑 选择性缄默症儿童在家庭中畅所欲言,在校却成为"小哑巴",阶梯式暴露疗法配合正强化策略效果显著。

(八)代际传递模式 研究发现,父母有社交焦虑的儿童出现回避行为的概率高出47%,这种情况下需要家庭共同参与干预。

(九)数字媒介影响 日均屏幕时间超过3小时的学童,现实社交中的眼神接触时间减少60%,建议执行"20-20-20"法则:每20分钟屏幕时间后,进行20秒人际互动。

教育介入的四个阶梯 第一阶梯:环境创设 将班级座位调整为马蹄形结构,可使边缘位置儿童自然进入互动场域,家庭可设置"每周亲子社交日",从双人游戏逐步扩展至小团体活动。

第二阶梯:技能建构 通过"社交拼图"游戏培养轮流发言能力:每人持有一块拼图碎片,只有恰当回应他人才能获得下一块,角色扮演商店情景时,引导孩子练习"询问-协商-妥协"的完整流程。

第三阶梯:认知重塑 使用情绪温度计帮助孩子识别社交中的身体信号:心跳加速不一定是危险,可能是兴奋的表现,制作"成功社交时刻"影集,强化积极体验。

第四阶梯:系统支持 建立家校社交能力发展档案,记录"第一次主动分享玩具"等里程碑事件,引入同伴导师制,安排社交能力较强的同学担任"游戏大使"。

典型案例解析 案例A:总在操场徘徊的明明(8岁) 归因诊断:运动协调不足导致的游戏参与困难 介入方案:先进行跳绳、拍球等单人运动训练,再过渡到需要配合的躲避球游戏,最后尝试足球团队活动。

案例B:只和成年人对话的乐乐(6岁) 归因诊断:早熟语言能力造成的同伴疏离 介入方案:组建跨年龄阅读小组,既满足认知需求又创造社交机会;引导将复杂知识转化为同伴可理解的讲解方式。

成长时区理论的应用 每个孩子都有独特的社交觉醒期,对晚熟型儿童,可采取"社交播种计划":定期安排低强度互动(如每周两次15分钟的双人拼图),静待成长契机,研究表明,85%的"社交晚熟儿"在12岁前能发展出适龄的交往能力。

教育者的智慧在于区分"需要修正的问题"与"值得等待的特点",当我们放下"每个孩子都必须合群"的执念,转用发展性眼光理解独处,反而能搭建更包容的成长生态,正如儿童心理学家维果茨基所言:"社会性发展不是单行道,而是由无数支流汇聚的成长之河。"在这条河流中,既要为搁浅的小船指引方向,也要允许每朵浪花保持自己的节奏。