午后三点的幼儿园门口,一位母亲正蹲在地上试图抱起哭闹不止的五岁女儿,孩子涨红着脸踢打母亲,书包被甩出两米远,围观人群的窃窃私语让这场对峙愈发焦灼,这样的场景在现代家庭中愈发常见,家长们常困惑:衣食无忧的孩子为何频频失控?当我们撕开"熊孩子"的标签,会发现每个暴躁行为的背后,都藏着未被破解的成长密码。

神经系统的未完成式 儿童前额叶皮层要到25岁才完全成熟,这个掌管理性决策的脑区在童年期就像尚未组装完毕的精密仪器,当杏仁核(情绪中枢)的警报响起时,孩子往往缺乏刹车系统来调节情绪洪流,神经科学家通过fMRI扫描发现,5岁儿童面对挫败时,前额叶激活程度仅为成年人的30%,这意味着那些看似"无理取闹"的瞬间,本质上是生理发育必经的试炼。

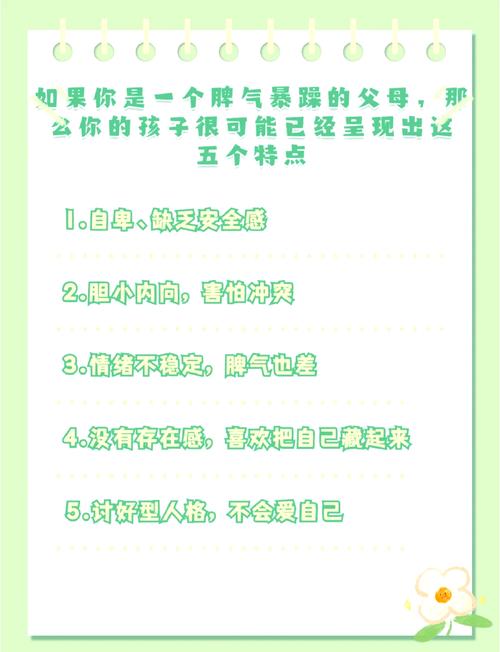

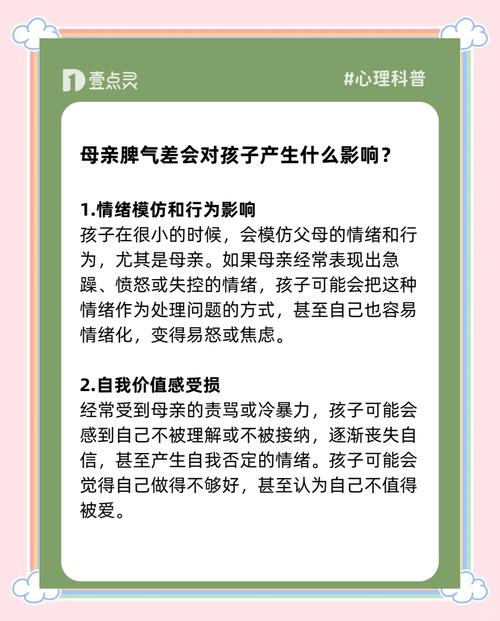

家庭环境的镜像效应 在某个二胎家庭观察案例中,研究者发现每当父母用吼叫解决兄妹争执时,4岁的哥哥在幼儿园攻击行为发生率会提升47%,家庭就像情绪培养皿,父母的情绪表达方式会通过镜像神经元系统被孩子完整复刻,更隐蔽的影响来自"情绪过山车"式教养——时而溺爱纵容,时而严厉惩罚,这种矛盾信号会让孩子陷入持续的情绪警戒状态。

社交能力的成长阵痛 当4岁的乐乐在游乐场突然摔打玩具,深层原因是她尚未掌握"轮流玩"的社交策略,儿童发展研究显示,3-6岁儿童平均需要经历213次冲突才能建立基本的社交规则认知,那些不会用语言表达"我想要""我生气"的孩子,往往选择最原始的肢体语言,值得关注的是,过早接触结构化学习(如英语、数学培训班)的孩子,其情绪失控概率比自由游戏成长的孩子高出1.8倍。

感觉统合的隐秘战场 8岁的晨晨每次写作业都会突然掀翻书桌,经过专业评估才发现是触觉防御过当——普通衣物摩擦都让他如坐针毡,现代城市儿童中,有15%存在不同程度的感觉处理失调,这些孩子就像戴着不合尺寸的盔甲生活,微小的刺激(如荧光灯噪音、衣物标签)都可能引发情绪雪崩,遗憾的是,这类问题常被误读为"故意作对"。

心理需求的无声呐喊 在300个儿童心理咨询案例中,68%的暴躁行为最终被溯源至安全感缺失,有个典型案例:父母离异后变得"叛逆"的7岁男孩,每次吵闹都是在测试"你们是否还在乎我",另一个高发诱因是自主权被剥夺,当孩子连续20次听到"不许""不能"的指令,第21次就可能爆发权力争夺战,这些行为本质上是建立心理疆界的原始方式。

数字时代的认知超载 美国儿科学会最新研究指出,每天屏幕时间超过2小时的学龄前儿童,情绪调节能力落后同龄人11个月,短视频的快速切换模式正在重塑儿童大脑的奖励机制,使得现实世界的延迟满足变得难以忍受,更值得警惕的是"电子保姆"现象——当Pad取代亲子互动,孩子实际上经历着情感连接的慢性剥夺。

生理节律的失控警报 某小学的对照实验显示,将就寝时间从22:30调整到21:00后,学生的课堂冲突减少39%,儿童睡眠不足会直接导致前额叶供血减少,相当于强制大脑佩戴情绪放大镜,另有个常被忽视的诱因是血糖波动,高GI饮食造成的肾上腺素激增,会使孩子陷入"暴躁-进食-更暴躁"的恶性循环。

破解情绪密码的钥匙,往往藏在家长视角盲区,当6岁的朵朵第10次摔门而出时,心理老师建议父母每天设置20分钟"专属游戏时间",三个月后情绪爆发频率下降73%,这个案例印证了游戏力疗法的有效性——在安全的环境中让孩子主导游戏,能逐步重建情绪调节能力。

另一个成功干预案例采用"情绪天气预报"法:全家每天用天气符号交流心情,阴天代表需要空间,雷电预警意味着急需帮助,这种可视化工具帮助语言能力不足的孩子找到了情绪出口,神经反馈训练则提供了生理层面的解决方案,通过实时监测脑电波,教会孩子自主调节神经兴奋度。

理解儿童暴躁行为,需要我们摘下成人中心主义的有色眼镜,那个在超市地上打滚的孩子,可能正在经历感官超载;那个对作业本发脾气的学生,也许在发出学习困难的求救信号,每个情绪风暴中心,都藏着一个等待被理解的灵魂。

当我们用发展的眼光看待这些"问题行为",就会发现它们不过是成长路标——标示着哪里需要情感滋养,何处欠缺技能培养,解开这些行为密码的过程,恰恰是帮助孩子建构情绪宇宙的最佳契机,教育的真谛不在于消灭风暴,而在于共同建造抵御风雨的方舟。