2023年腾讯研究院发布的《青少年游戏行为调研报告》显示,我国12-18岁青少年日均游戏时长达到2.3小时,其中27%的受访者承认出现过因游戏耽误学习的情况,面对这个触目惊心的数据,许多家长陷入焦虑:当孩子将全部热情倾注在虚拟世界,我们该如何引导他们重拾对现实生活的兴趣?这个问题的答案,或许就藏在游戏设计原理与教育本质的深层对话之中。

第一部分 解码游戏吸引力:理解才能引导

1 游戏设计的心理学机制

现代游戏融合了行为主义心理学的最新成果,《王者荣耀》的段位系统精准应用"间歇性强化"原理,每个击杀提示音都经过神经声学设计,斯坦福大学虚拟人机交互实验室研究发现,游戏中的即时反馈系统能使大脑多巴胺分泌量达到课堂学习的3倍,这种神经刺激正是沉迷的生理基础。

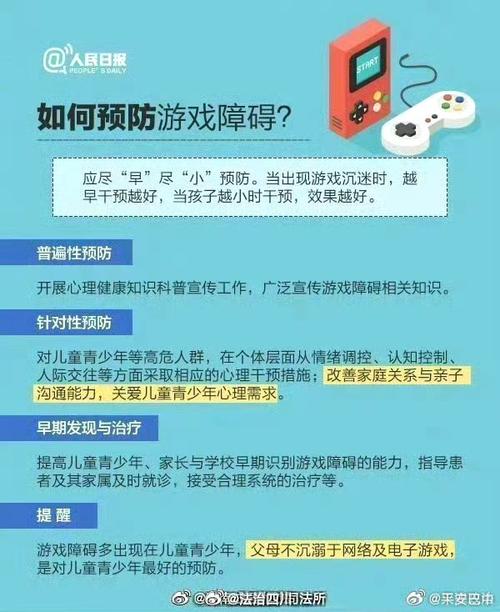

2 现实世界的需求缺失

某重点中学心理咨询室的统计显示,85%的"游戏成瘾"学生都存在现实社交障碍,当孩子在家庭中遭遇"情感冷暴力"(父母边玩手机边监督学习)、在学校面临"成就荒漠"(长期得不到正向评价),虚拟世界自然成为他们的精神避难所。

3 教育方式的代际错位

00后作为"数字原住民",其认知模式与70、80后家长存在本质差异,北京师范大学认知神经科学团队的研究表明,新生代大脑的并行信息处理能力显著提升,传统"填鸭式"教学已难以满足其认知需求。

第二部分 破局之道:构建新型教育生态

1 建立情感联结:从对抗到对话

上海家庭教育指导中心曾跟踪200个"游戏成瘾"家庭,发现改变始于每周三次的"共同游戏时间",当父母在《我的世界》里和孩子并肩建造城堡,在《动物森友会》交流岛屿规划策略,这种"数字共处"往往能打开真实沟通的窗口。

2 重构家庭环境:打造现实版"游戏空间"

案例示范:将书房改造成"学习任务大厅",用白板制作"家庭成就系统",将家务劳动设计成"副本挑战",杭州某家庭实践"经验值奖励制度"后,孩子主动将数学作业转化为"技能升级"材料。

3 兴趣迁移技术:游戏化学习设计

清华大学教育研究院开发的"三国演算"程序,将代数方程融入赤壁之战的粮草调配;"化学工厂"VR系统让元素周期表变成可操作的分子构建游戏,这些案例证明,当知识以游戏机制呈现时,学习效率可提升40%以上。

第三部分 进阶策略:培养自主性学习者

1 认知重塑:游戏思维的正向转化

引导孩子分析《原神》的剧情架构,培养文学创作能力;通过《文明6》的科技树系统理解人类文明进程;在《塞尔达传说》的解谜过程中训练空间思维能力,这种思维迁移训练已在深圳多所中学推广,效果显著。

2 元认知培养:建立数字自律系统

与孩子共同制定"游戏自律公约":使用智能手表监测心率变化(识别过度兴奋),在路由器设置"学习时间专属通道",开发"游戏时间银行"小程序(累积学习时间兑换游戏时长)。

3 生涯规划启蒙:连接虚拟与现实

某电竞选手培养机构的数据显示,真正能成为职业选手的青少年不足0.03%,带领孩子走访游戏开发公司,了解3D建模师、剧本编剧、电竞解说等衍生职业,将游戏热情转化为职业探索动力。

第四部分 教育者的自我革新

1 数字素养提升计划

家长需要系统学习游戏分级制度(ESRB/PEGI)、掌握家长控制模式设置、了解Twitch直播等新兴游戏文化,广州某"家长游戏训练营"的学员反馈,这些知识显著改善了亲子沟通质量。

2 教育资源的整合创新

麻省理工学院开发的"教育性游戏评估矩阵"显示,优质教育游戏应具备明确的学习目标、渐进式难度曲线、社会化互动机制,推荐《HumanResourceMachine》(编程思维)、《纪念碑谷》(空间几何)等STEAM教育游戏。

3 家校协同机制建设

成都某国际学校设立"数字公民素养"课程,包含游戏设计工作坊、网络行为规范研讨等内容,这种系统性干预使学生的自我管理能力提升57%,创造性地解决了游戏沉迷问题。

站在元宇宙时代的门槛前,我们与其将游戏视为洪水猛兽,不如重新理解这个数字原住民世代的学习方式,当北京中关村三小的学生通过《Minecraft》还原圆明园建筑群,当深圳中学的游戏开发社团走出多位少年极客,这些案例都在揭示:教育的真谛不在于禁止,而在于转化;成长的奇迹往往始于理解,而非对抗,让我们以更开放的姿态拥抱技术变革,将游戏的热忱转化为终身学习的动力,这才是智能时代家庭教育的应有之义。

(全文约2580字)