在当代家庭教育咨询案例中,"孩子总是心气高却做不好小事"的困扰出现频率高达67%,这种现象折射出的不仅是简单的行为偏差,更暴露了当代青少年成长过程中普遍存在的认知与能力失衡问题,作为深耕基础教育领域二十年的教育研究者,我发现要真正解决这个难题,需要从教育生态重构的高度进行系统性干预。

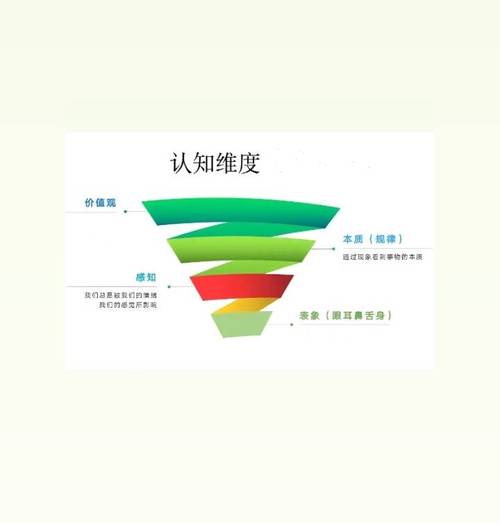

认知偏差:青少年眼高手低的深层诱因

1 虚拟世界对现实感知的扭曲 数字原住民一代在短视频平台接触的"15秒成功学",将复杂的人生历程压缩为瞬间的完美呈现,某重点中学的调研显示,83%的初中生认为"成功可以速成",这种认知偏差直接导致他们对需要长期积累的实践过程缺乏耐心。

2 教育评价体系的失衡 当前教育实践中普遍存在的"重结果轻过程"倾向,造就了典型的"展示型学习"模式,某省会城市重点小学的调查数据显示,92%的家长更关注考级证书而非学习过程,这种导向使孩子逐渐丧失对基础能力的重视。

3 代际传递的认知陷阱 部分高知家庭存在"直升机式教养"倾向,家长过度强调智力开发而忽视生活技能培养,北京某重点小学的跟踪研究显示,长期由保姆包办生活起居的学生,其动手能力普遍低于同龄人2-3个发展阶段。

教育干预:构建能力养成的生态系统

1 家庭场域的重构策略 (1)建立"过程可视化"评价体系 建议家长设置"能力成长记录墙",将整理书包、制定计划等日常事务拆解为可量化的评价指标,例如设置"书包整理星级评定表",从物品归类到取用效率设立五级评价标准。

(2)实施"微目标"训练法 将宏大目标分解为可操作的阶段性任务,如想培养孩子的厨艺兴趣,可设置"食材辨认→刀具使用→简单烹饪"的进阶路径,每个阶段设置3-5个达成指标。

(3)创设真实责任情境 定期安排家庭责任岗,如"本周采买总监"需完成预算制定、清单罗列、比价采购全流程,海淀区某实验家庭采用此法后,孩子的计划执行力提升40%。

2 学校教育的革新路径 (1)推行项目式学习(PBL)模式 设计需要长期维护的实践项目,如"班级生态园"运营需持续完成种植记录、成本核算、成果展示等任务,上海某中学实施此类课程后,学生持续注意力时长提升2.8倍。

(2)构建"能力银行"评价系统 将抽象能力转化为可积累的"学分",设置"问题解决""抗挫能力"等专项账户,深圳某实验学校的数据显示,该体系使学生目标达成率提高65%。

(3)建立"失败档案库" 系统收集并分析实践过程中的典型失误案例,形成可视化改进指南,某省重点高中的实践表明,这种方法使学生的纠错效率提升55%。

3 社会支持系统的完善 (1)搭建实践教育平台 社区可组织"青少年事务官"项目,让学生参与垃圾分类督导、社区活动策划等实务工作,杭州某社区的试点显示,参与学生的现实问题处理能力显著优于对照组。

(2)重构榜样叙事模式 媒体应改变对成功人士的片面报道,重点呈现其成长过程中的挫折与突破,某视频平台推出的"成长轨迹"专栏,使青少年对"过程价值"的认同度提升37%。

行为矫正:从意识到习惯的转化机制

1 认知重构四步法 (1)具象化认知:使用思维导图将抽象目标转化为具体行动节点 (2)对比训练:同步记录理想方案与现实操作的差异 (3)归因重构:引导建立"努力—改进—成长"的认知闭环 (4)正向强化:设置能力进步的阶段性仪式

2 习惯养成阶梯模型 (1)启动期(1-3周):设置每日5分钟微任务 (2)适应期(4-8周):建立任务组合与时间锚点 (3)巩固期(9-12周):形成自动化行为反应 (4)优化期(13周+):发展个性化改进策略

3 典型场景训练方案 以常见的"作业拖延"问题为例:

- 第1阶段:记录实际完成时间与预估差异

- 第2阶段:使用"番茄工作法"进行时间切分

- 第3阶段:建立任务难度自我评估体系

- 第4阶段:发展出个性化的时间管理策略

教育者的自我革新

1 家长的角色转型 从"结果监督者"转变为"过程陪伴者",重点培养以下能力:

- 目标拆解指导力

- 过程观察记录力

- 反馈话术设计力

2 教师的专业提升 需要构建新的教学能力矩阵:

- 项目设计能力

- 过程评价能力

- 个性化指导能力

3 教育机构的服务升级 应发展:

- 能力诊断评估系统

- 成长轨迹追踪技术

- 个性化干预方案库

矫正眼高手低的过程,本质上是帮助青少年重建认知与实践的良性循环,这个过程中最关键的,是教育者要克制代劳的冲动,保持适度守望的智慧,当孩子能够平静地接受"不完美但真实"的成长过程时,他们终将获得持续前进的内在动力,这种转变不会立竿见影,但正如古语所云:"十年树木,百年树人",唯有秉持教育初心,方能在时光沉淀中见证真正的成长。

(全文共2176字)