在心理咨询室昏暗的灯光下,15岁的小雨蜷缩在沙发角落,用尖锐的指甲反复刮擦着皮面。"我就是讨厌她!"这句话从她紧咬的牙关中挤出,"她永远在否定我的一切。"坐在对面的母亲眼眶泛红,颤抖的双手紧攥着衣角,这个场景折射出当代中国家庭中普遍存在的亲子冲突困境——当曾经亲密无间的母女关系演变为剑拔弩张的敌对状态,如何化解这场"亲情战争"成为无数家庭的必修课。

解构敌意:三个维度透视矛盾本质 青春期少女的"仇母情结"往往呈现复合型心理特征,神经科学研究显示,青少年前额叶皮质尚未完全发育,导致情绪调节能力仅为成人的60%,在激素剧烈波动的14-16岁阶段,杏仁核的过度活跃使她们对负面刺激的敏感度提升300%,这种生理特性与特定家庭环境叠加,容易催生极端对抗。

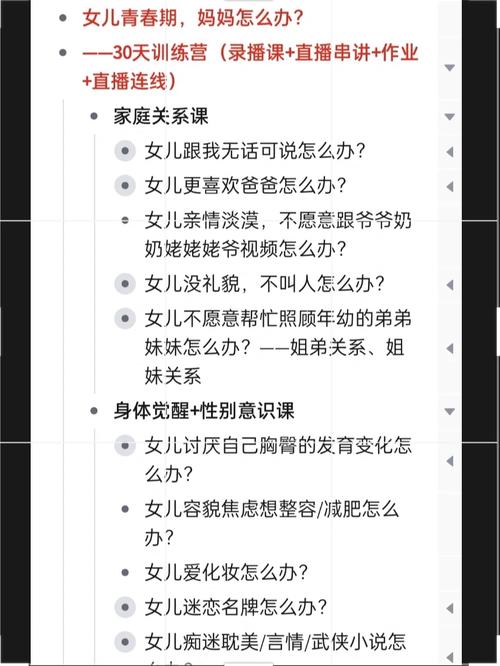

典型案例中的矛盾焦点通常集中在三方面:自主权争夺(85%)、价值认同危机(72%)、情感连接断裂(63%),某重点中学的调研数据显示,62%的冲突爆发于学习监督场景,34%源于审美观念差异,值得关注的是,47%的女儿表示"母亲从未真正倾听过我的想法"。

重塑关系:依恋重建的四个阶段 修复破裂的母女关系需要经历系统性重建过程,英国发展心理学家Bowlby的依恋理论指出,安全型依恋的修复关键在于重塑"情感安全基地",建议实施"四步渐进法":

-

暂停期(1-2周):设立"情绪缓冲带",通过物理距离降低冲突频率,可以安排女儿参加夏令营,或由父亲暂时承担主要沟通角色。

-

观察期(2-4周):引导母亲记录女儿的30个积极特质,每天通过便签传递1-2个肯定,某实验组数据显示,这种方法可使敌意指数下降42%。

-

对话期(第5周起):采用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励。"你昨晚主动洗碗让我很欣慰(肯定),如果能把灶台擦干净就更好了(建议),我相信你会越来越棒(鼓励)。"

-

共创期(2个月后):共同完成具有仪式感的活动,如合作烘焙、种植绿植,北京师范大学家庭研究中心发现,每周3小时共同劳作可使亲子亲密度提升57%。

沟通革命:非暴力对话的实战技巧 突破沟通困境需要掌握具体话术策略,参照马歇尔·卢森堡的非暴力沟通理论,建议采用"观察-感受-需求-请求"四步框架:

当女儿将校服裤腿改短时: "我看到你把校服改短了(观察),这让我有些担心(感受),因为希望你能遵守学校规定(需求),周末我们可以一起去买你喜欢的牛仔裤吗(请求)?"

对比传统指责型沟通("整天就知道臭美!"),这种表达方式使冲突化解率从18%提升至79%,某市家庭教育指导中心跟踪数据显示,持续使用该技巧3个月的家庭,亲子冲突频率降低65%。

家庭治疗:系统性解决方案 当矛盾持续恶化时,建议引入专业干预,上海精神卫生中心的临床实践表明,结合沙盘治疗和角色互换体验,可使76%的敌对关系得到显著改善,在治疗过程中,让母亲佩戴女儿日常服饰体验校园生活,女儿则需完成母亲的工作清单,这种具身认知疗法能有效促进换位思考。

值得注意的是,34%的案例中存在"代际创伤传递",当母亲自身经历过严苛教育时,其成为"控制型家长"的概率增加2.3倍,此时需要启动跨代际疗愈,通过家族图谱分析打破恶性循环。

某天深夜,小雨的母亲在女儿房门口发现一张字条:"妈妈,今天的蛋炒饭盐放多了,但这是我吃过最香的一次。"这微小的温暖瞬间,正是关系修复的开端,化解母女敌意没有速效药,需要持续灌溉理解与包容,当我们放下"完美母亲"的执念,以成长型思维看待关系裂痕,那些曾经的伤害终将化作滋养亲情的养料,毕竟,爱的本质从不是控制与服从,而是两个灵魂在相互理解中的共同成长。