在这个被快节奏裹挟的时代,"拖延症"已不再是成年人的专利,越来越多的家长发现,自家孩子从起床洗漱到完成作业,每个环节都像被按下了0.5倍速播放键,当我们深入观察这个现象时会发现,儿童拖延行为背后折射出的,是当代教育环境与儿童发展规律的深层矛盾。

解构拖延:行为表象下的多维因素

-

时间知觉的生理限制 现代神经科学研究表明,儿童前额叶皮层要到25岁左右才能完全发育成熟,这个掌管计划、决策和自控力的脑区,在学龄期儿童中仅完成60%的发育进程,这意味着当家长要求7岁孩子像成人一样精准把控时间时,本质是在挑战人脑的生理极限,芝加哥大学发展心理学实验室的跟踪数据显示,5-8岁儿童对"五分钟"的时间感知误差可达±47%,这种生理特性决定了他们需要特殊的引导方式。

-

注意资源的分配困境 在信息爆炸的成长环境中,儿童需要处理的感官刺激是20年前同龄人的3.2倍,当孩子面对作业本时,他的注意力系统正在与智能手表的消息提醒、窗外施工的噪音、未完成的乐高模型等多重刺激进行资源争夺,哈佛教育学院2023年的研究报告指出,现代儿童完成单一任务的认知消耗量较十年前增加28%,这直接导致其行动效率的下降。

-

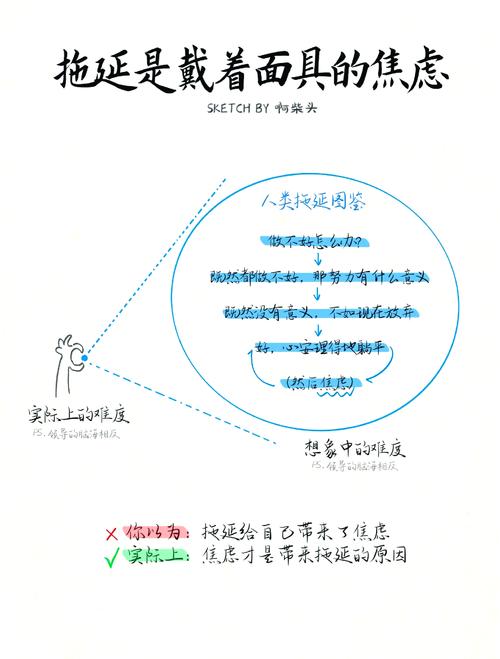

任务阻力的心理机制 当孩子反复摆弄橡皮却迟迟不下笔时,可能正在经历"启动焦虑",这种心理现象源于对任务难度的错误预估,当大脑判定任务超出承受阈值时,会本能地启动逃避机制,发展心理学家阿尔伯特·班杜拉的自我效能理论在此得到印证:儿童对自身能力的评估偏差,会直接影响其行为动机的强弱。

重塑认知:走出教育者的思维误区 误区一:催促的效力幻觉 "快点!"这个高频词在亲子对话中的出现频率是其他指令的2.3倍(中国家庭教育追踪调查数据),但神经科学实验显示,持续催促会激活儿童的应激系统,使皮质醇水平升高23%,反而抑制前额叶功能,更值得警惕的是,这种沟通模式可能让孩子建立"拖延-关注"的负向联结,无意识中将拖延作为获取父母注意力的手段。

替代完成的效率陷阱 当家长忍不住替孩子收拾书包、系鞋带时,表面节省了10分钟,实则剥夺了孩子发展自我管理能力的机会,东京大学行为干预项目证实,长期被包办日常事务的儿童,其任务启动时间较同龄人平均延迟14分钟,且拖延行为具有显著的代际传递特征。

奖惩机制的滥用风险 用"写完作业就看电视"作为交换条件,可能陷入行为主义的泥淖,这种外在激励会削弱儿童的内在动机,当奖励阈值不断提高,拖延行为反而会被强化,哥伦比亚大学的动机研究表明,过度依赖外部奖惩系统的儿童,其自主学习意愿会下降39%。

系统干预:构建成长支持生态 策略一:可视化时间管理系统 • 沙漏具象化:为不同任务配置5-30分钟不等的彩色沙漏 • 分段计时法:将作业拆解为3个15分钟模块,中间插入5分钟感官游戏 • 时间饼图:用24等分圆形图让孩子直观看见时间流逝

认知脚手架搭建技术 • 任务拆解指南:将"整理房间"细化为"图书归位→玩具分类→衣物收纳"三步曲 • 启动缓冲带:设置5分钟"准备时间",允许孩子进行心理过渡 • 进度可视化:使用磁性贴纸制作任务进度条,每完成一个步骤就点亮一颗星星

神经可塑性训练方案 • 专注力冥想:每天早晨进行3分钟"呼吸泡泡"练习(想象吹出不同颜色的气泡) • 感觉统合游戏:设置障碍赛道,要求边运球边回答数学题 • 执行功能操:通过"红灯停绿灯行"升级版游戏训练反应抑制能力

家庭环境重构:从冲突到合作的蜕变 案例实录:7岁男孩的早晨革命 小天每天穿衣服需要40分钟,经过两周行为观察发现: • 触觉敏感:对某些衣料产生抗拒 • 选择困难:面对过多衣物选项 • 注意力漂移:容易被窗外的鸟鸣吸引

干预方案:

- 精简衣橱:保留3套固定搭配

- 触觉脱敏:睡前进行10分钟毛巾按摩

- 听觉提示:用特定旋律的音乐作为穿衣时限提醒

- 成就体系:每自主完成穿衣即获得"时间宝石"积累兑换特权

经过28天系统干预,小天穿衣时间缩短至12分钟,且自主性显著提升,这个案例印证了儿童拖延行为改善的三个关键要素:生理需求的尊重、环境结构的优化、正向反馈的及时性。

发展性视角:理解儿童的成长节奏 著名教育学家皮亚杰的认知发展理论提醒我们,儿童对时间的理解经历着从具体到抽象的发展过程,7岁前的儿童处于前运算阶段,他们的时间概念需要与具体事件绑定(如"动画片结束就该洗澡"),到11岁进入形式运算阶段,才能逐步理解抽象的时间管理概念。

这意味着有效的教育干预必须遵循认知发展规律: • 学龄前:以"事件链"代替时间表(午睡后→点心时间→户外活动) • 低年级:引入具象化计时工具(会开花的计时器) • 中高年级:共同制定弹性计划表(预留20%的调整空间)

破解儿童拖延之谜,本质上是场关于理解与成长的双向奔赴,当我们放下"追赶时间"的焦虑,转而去读懂行为背后的发展密码,那些看似恼人的"慢动作",终将转化为生命成长的动人韵律,每个孩子都有自己的发展时刻表,教育者的智慧,在于为这份独特的成长图谱提供恰到好处的注释。