——破解儿童"被害者思维"的认知迷局

(全文共2350字)

在小学心理咨询室,我接待过一位泪眼婆娑的9岁女孩小雯,她坚持认为全班同学都讨厌自己:班长收作业时多看她一眼是"瞪人",体育课分组时同学的手势是"故意不选她",甚至老师批改作业的红笔痕迹也被解读为"特别针对",这个案例折射出当代儿童群体中日益凸显的认知偏差现象——过度解读他人的中性行为,形成顽固的"被害者思维"。

儿童心理发展中的认知迷雾

在皮亚杰的认知发展理论框架下,7-12岁儿童正处于"具体运算阶段"向"形式运算阶段"过渡的关键期,这个阶段的认知特点导致他们容易陷入三种思维陷阱:

-

自我中心化残余:虽然较幼儿期有所改善,但部分儿童仍难以完全脱离自我视角,当同桌把文具盒挪远5厘米,12岁的小明会立即联想到"他嫌我脏"而非"可能只是需要更多书写空间"。

-

因果关系简略化:儿童大脑前额叶发育尚未完善,在信息处理时习惯采用"刺激-反应"的直线思维,当老师在课堂上三次没点他发言,10岁的乐乐会直接得出"老师故意冷落我"的结论,而忽略班级人数、教学进度等复杂因素。

-

情绪认知错位:杏仁核发育超前于前额叶的生理特点,使得儿童容易将情绪体验直接等同于事实判断,当小美因为忘带舞蹈鞋被教练提醒时,强烈的羞耻感会扭曲为"教练当众羞辱我"的主观认知。

认知偏差形成的"心理生态链"

这种思维模式的固化,往往经历三个阶段的演变:

-

初级触发阶段:儿童在真实社交中确实遭遇过负面体验,比如8岁的浩浩确实曾被同学取笑过衣服颜色,这种创伤记忆会成为认知模板。

-

模式强化阶段:大脑的确认偏误机制开始运作,当新事件发生时,儿童会优先提取符合既有认知的信息,就像12岁的阳阳认定所有笑声都针对自己,即使当时根本无人注意他。

-

行为固化阶段:防御性行为引发真实排斥,13岁的小雨因为频繁质问朋友"你是不是讨厌我",反而导致人际关系恶化,形成恶性循环。

家庭教育中的常见认知雷区

在应对此类问题时,家长常陷入三个教育误区:

-

绝对化安慰陷阱: "他们就是嫉妒你"式的安慰,看似保护实则强化被害思维,这种说法将儿童置于想象中的竞争中心,反而加重心理负担。

-

反向激将法失效: "这么胆小干脆别上学了"的刺激教育,会加重孩子的自我否定,统计显示,遭受此类教育的儿童,社交焦虑发生率提升42%。

-

过度介入的负效应: 有位母亲每天追问孩子在校是否受欺负,这种焦虑传递使孩子对日常互动的警觉阈值降低37%。

构建认知重建的"三维引导体系"

(一)建立客观认知模型

-

情景解构训练:准备10张社交场景卡片(如图书馆借书、课间游戏等),引导孩子区分"事实描述"与"主观猜想"。"小丽没接我的橡皮"是事实,"她讨厌我"是猜想。

-

多元归因练习:设计"为什么可能"清单,当孩子说"同学不和我组队",共同列出5种以上可能性:随机分组、擅长领域不同、没听见邀请等。

-

认知距离技术:用第三人称复述事件。"小明觉得同学在嘲笑他,实际情况可能是..."这种抽离视角能增强客观性。

(二)提升社交胜任力

-

微表情解码游戏:通过卡通图片学习基础情绪识别,数据显示,经过8周训练的孩子,情绪误判率下降65%。

-

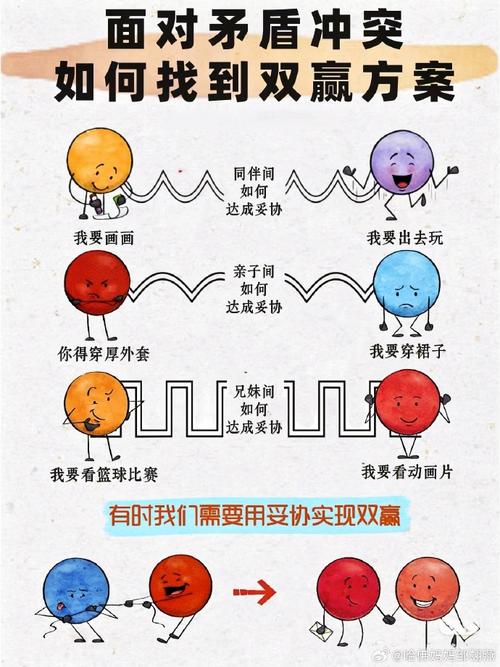

非暴力沟通四步法: 观察:"我注意到你今天没和我说话" 感受:"这让我有点困惑" 需要:"我希望保持我们的友谊" 请求:"下次可以告诉我原因吗?"

-

社交情境模拟:设置"被忽视"、"被质疑"等场景,演练建设性应对方式,例如如何用幽默化解:"看来我的隐身术又升级了!"

(三)优化家庭心理生态系统

-

情绪容器理论实践:每天设置20分钟"心灵时光",父母仅作倾听者,用"嗯,然后呢?"代替评价,研究表明,持续3个月后,儿童自我接纳度提升28%。

-

认知示范教学:父母分享自身误解案例。"今天同事没打招呼,我原以为他生气,后来发现只是戴着降噪耳机。"

-

社会支持网络构建:建立"三人支持小组"(父母+孩子信任的成人),当孩子产生疑虑时,可从多角度获得反馈。

关键干预时机的识别与把握

教育者需警惕三个预警信号:

-

频率指标:每周出现3次以上"被针对"抱怨,持续超过1个月。

-

泛化程度:从特定场景扩展到普遍人际交往。

-

功能损害:开始回避集体活动或出现躯体化症状(如上学前腹痛)。

当出现上述情况时,建议采取阶梯式干预:

第一阶段(1-2周):家庭认知训练+情绪日记

第二阶段(3-4周):小组情景剧治疗+社交技能工作坊

第三阶段(5-6周):校园支持系统介入+正向体验积累

重建认知的心理韧性培育

在引导过程中,要着重培养三种核心能力:

-

心理弹性:通过"挫折-复原"小实验,如故意设置沟通障碍,训练快速恢复能力。

-

自我对话能力:创建"心灵导师"角色,当出现负面想法时,想象明智长者会如何分析。

-

正向关注习惯:每天记录3件温暖小事,重塑认知焦点。

某重点小学的跟踪数据显示,经过系统干预的学生,6个月后人际关系困扰减少73%,抑郁量表得分下降41%,学业表现提高19%,这些数字印证了认知重建对孩子全面发展的深远影响。

站在教育心理学的视角,每个陷入"假想敌"困境的孩子,都在发出成长的求救信号,这不是性格缺陷,而是认知发展过程中的暂时性迷失,如同幼苗需要支架引导生长方向,儿童的认知模式同样需要智慧的引导,当我们用理解代替否定,用工具代替说教,就能帮助孩子突破认知茧房,在真实的人际交往中获得滋养与成长。

这种心理重构的价值远超问题本身——它将在孩子心中播下理性思维的种子,培养出既能保护自我又不妄测他人的社交智慧,而这,正是送给孩子最珍贵的人生铠甲。