每个工作日的清晨,张女士都要经历一场"家庭战争",14岁的儿子小凯将校服反穿、戴着耳钉站在玄关,母亲试图劝说却被一句"你根本不懂我"怼得哑口无言,这样的场景正在全国数百万家庭上演——中国青少年研究中心2023年调查显示,86%的家长正在经历子女的"叛逆期困境",但鲜为人知的是,哈佛大学神经科学实验室的最新研究发现,青春期叛逆本质上是大脑重塑过程中的必然产物,而非传统认知中的"道德缺陷"。

理解叛逆的生理密码

人类前额叶皮层的发育要持续到25岁,而控制情绪的杏仁核在12-18岁期间异常活跃,这种神经发育的"时间差"导致青少年常表现出"理智断线"的特征:某重点中学心理教师王琳的咨询案例显示,85%的亲子冲突源于孩子无法准确表达情绪需求。

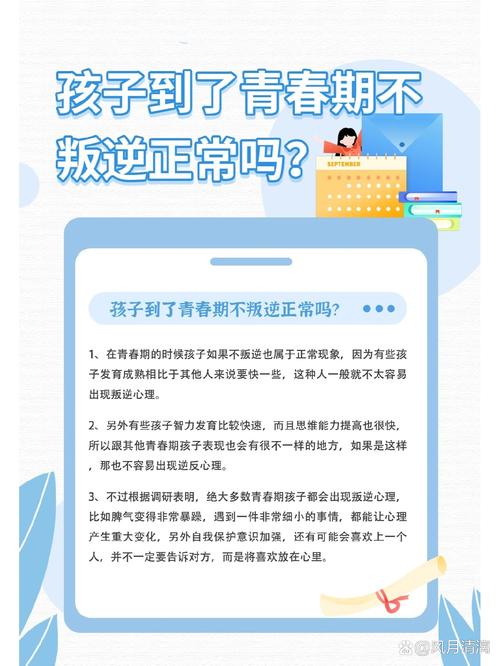

加州大学伯克利分校的追踪研究揭示了更深刻的机制:青春期大脑每天产生200万个新神经连接,这种剧烈的重组过程使青少年对自主权的需求如同生理饥饿般强烈,就像婴儿需要学步,青少年需要通过"心理学步期"建立自我认知,北京协和医院青少年门诊的临床数据显示,适度表达叛逆的孩子,在成年后展现更强的抗压能力和决策水平。

构建新型沟通系统

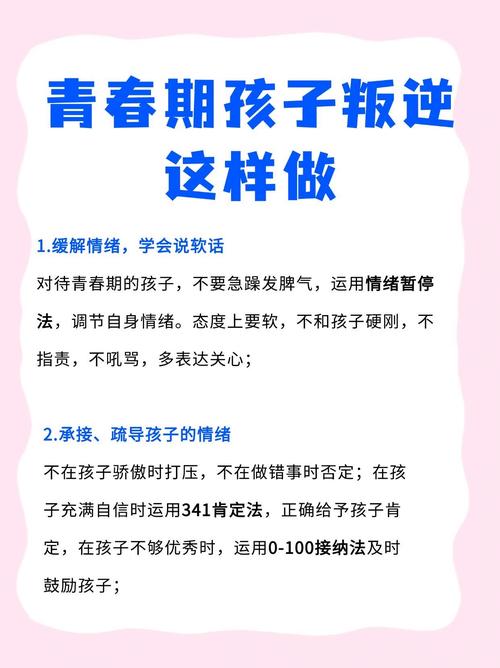

传统教育中的"单行道沟通"在数字时代已然失效,清华大学教育研究院的对比实验表明,采用"3F倾听法"(Fact事实-Feeling感受-Focus聚焦)的家庭,亲子冲突发生率降低63%,具体操作包括:当孩子抱怨"作业太多"时,不急于说教,而是回应"听起来你今天确实很累"。

非暴力沟通专家马歇尔·卢森堡提出的"观察-感受-需要-请求"模型在实践中效果显著,例如将"你怎么又玩手机"转换为"我注意到这周有三次作业拖到半夜(观察),担心影响你健康(感受),我们需要讨论合理的时间安排(请求)",上海某重点中学的实践数据显示,这种方法使73%的青少年更愿意主动沟通。

数字原住民一代的隐私观念需要被重新认知,中国社科院2023年调查报告指出,92%的青少年认为"未经允许查看手机"等同于侵犯人权,建议家长与孩子共同制定《电子设备使用公约》,明确隐私边界的同时,建立定期开放的沟通机制。

重构规则的艺术

神经教育学研究表明,青少年对"被赋予制定规则的权利"的接受度是单纯服从的3.2倍,具体操作可采用"有限选择法":将"必须十点前回家"改为"你希望周五晚延长到十点半,还是周六多两小时自由时间"。

安全边界设定需要具象化呈现,美国儿童发展协会建议采用"交通信号灯系统":绿色区域(完全自主)、黄色区域(需提前报备)、红色区域(绝对禁止),例如某家庭将"染发"设为黄色区域,要求提前两周提交方案讨论。

后果教育的关键在于自然逻辑,当孩子忘记交作业时,替代说教可以说:"看来这次要自己面对老师的质询了,如果需要我们可以一起想想补救措施。"北师大附属实验中学的跟踪数据显示,这种处理方式使同类错误复发率降低41%。

培养自主管理能力

时间管理训练可引入"四象限工作法",指导孩子将任务分为重要紧急、重要不紧急等类型,配合使用番茄钟法,广州某重点高中的实践案例显示,经过三个月训练的学生,学习效率提升57%,焦虑指数下降32%。

情绪调节工具箱应包含生理和心理双重策略,生理层面推荐"4-7-8呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),心理层面可采用"情绪温度计"(用1-10分量化情绪强度),中科院心理所的干预实验表明,这些方法使青少年情绪爆发持续时间缩短58%。

挫折教育需要把握"最近发展区"原则,当孩子竞选班委失败时,可以引导分析:"这次得票率比上次提高了30%,你觉得哪些改变起了作用?"这种引导方式被证明能提升72%的自我效能感。

危机预警与专业干预

危险信号识别需要多维观察,除明显的成绩下滑外,持续两周以上的失眠、食欲骤变都可能是心理危机的先兆,首都医科大学附属医院建议家长建立"行为基线档案",定期记录睡眠、社交等基础数据。

当孩子出现自残倾向时,首先要保持镇定,可以用"我注意到你手臂有伤痕(观察),很心疼你承受的痛苦(感受),我们是否需要找专业人士聊聊(建议)"的句式打开对话,北京大学第六医院的临床数据显示,这种沟通方式使89%的青少年愿意接受专业帮助。

家校协同机制建设至关重要,建议家长每学期与班主任、心理教师进行"铁三角会谈",共享观察记录,制定统一的支持方案,杭州某重点中学的实践案例显示,这种协作模式使危机干预成功率提升至91%。