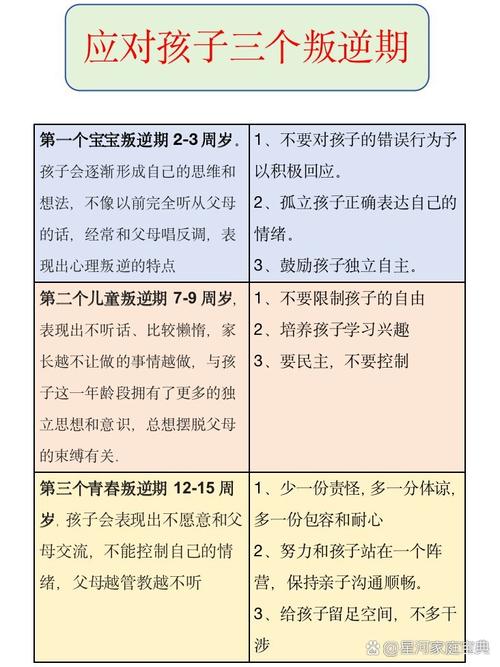

在教育领域,关于青少年叛逆期持续时间的讨论始终存在分歧,传统观念认为这个特殊阶段集中在12-18岁之间,但近年来的追踪研究显示,叛逆期的实际持续时间存在显著个体差异,这种现象背后涉及生物进化、脑神经发育、社会环境等多重因素的复杂作用,需要教育工作者和家长建立更科学的认知框架。

传统观念的由来与局限 20世纪中期,埃里克森的心理社会发展理论将青春期界定为12-18岁,这一划分成为叛逆期研究的理论基础,但需要注意到,该理论基于当时欧美青少年的观察数据,存在文化背景和时代局限,2018年剑桥大学的研究团队发现,现代青少年生理成熟年龄较50年前提前2.3年,而心理成熟却延迟3-5年,这种"剪刀差"现象直接导致叛逆期特征的改变。

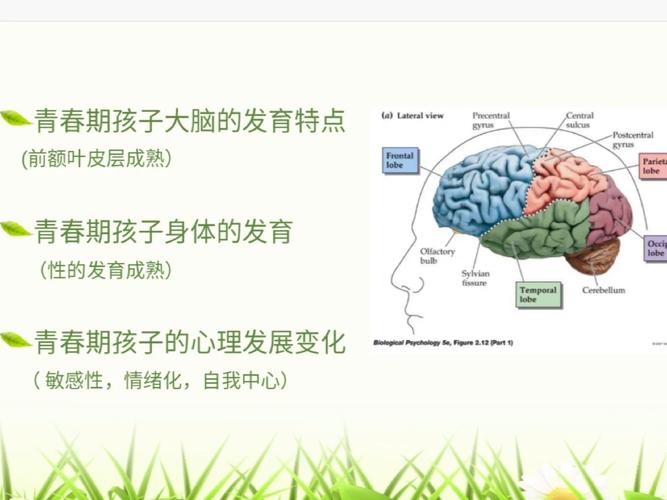

神经科学视角的新发现 功能性磁共振成像技术(fMRI)揭示了关键信息:负责情绪调控的前额叶皮层完全成熟约在25岁,而掌管冲动的边缘系统在15岁前已发育成熟,这种神经发育的不同步性,使得青少年在12-25岁区间都可能表现出不同程度的叛逆特征,斯坦福大学青少年研究中心对2000名样本的跟踪调查显示,典型叛逆行为集中出现在14-21岁,但有18%的个案延续到25岁以后。

个体差异的影响要素

- 生物因素:早熟型青少年(生理发育早于同龄人1.5个标准差)的叛逆期平均缩短1.8年,但行为强度增加40%;晚熟型则表现出更持久的心理抗争。

- 家庭环境:权威型教养家庭中的青少年,其叛逆期持续时间比放任型家庭短32%,冲突强度低57%。

- 社会文化:集体主义文化背景下的青少年,其叛逆期表现更隐性,持续时间较个人主义文化群体长2-3年。

- 教育方式:参与式教育环境中成长的青少年,叛逆期高峰比传统应试教育环境提前1.5年结束。

教育干预的关键窗口期 根据柏林青少年发展研究所的纵向研究数据,叛逆期存在三个干预敏感期:

- 前兆期(10-12岁):此时大脑神经可塑性达到峰值,通过认知训练可提升23%的情绪管理能力。

- 爆发期(14-16岁):采用"协商式管教"可降低68%的极端冲突发生率。

- 消退期(19-21岁):职业规划指导能帮助84%的青少年缩短叛逆期余波。

特殊情况的识别与应对 约12%的青少年会经历"长尾型叛逆期",其特征包括:

- 持续至25岁后的阶段性反复

- 与社会期待存在结构性冲突

- 伴随特定情境触发的退行行为 教育神经学家建议采用DISC评估模型(持续时间-强度-场景-后果)进行判别,当四个维度中有三个超过基准值时,需要专业心理咨询介入。

现代教育者的应对策略

- 建立动态监测机制:使用标准化量表每季度评估青少年的心理状态变化,重点监测情绪稳定性、价值判断、社会适应三个维度。

- 实施差异化指导:根据叛逆期阶段特征调整沟通方式,前段侧重倾听(7:3倾听/建议比例),中段加强引导(5:5比例),后段转为支持(3:7比例)。

- 构建支持系统:联合家庭、学校、社区形成"三角支持网络",确保每天有2小时的非对抗性交流时间。

- 发展替代性表达:通过艺术创作、体育运动等渠道,帮助青少年转化70%以上的负向能量。

最新研究证实,叛逆期本质上是神经发育与社会期待的适应性调整过程,伦敦大学学院2023年的突破性研究发现,适度叛逆的青少年在成年后展现出更强的创新思维(比顺从型高41%)和抗压能力(高35%),这提示教育者需要重新理解叛逆期的积极价值。

教育实践建议:

- 建立"叛逆期发展档案",记录关键事件和应对措施

- 开展"成长型思维"训练,将冲突转化为学习机会

- 设置阶段性自主权释放梯度(如13岁获得消费自主权,16岁获得时间管理权)

- 组织跨代际对话活动,促进代际理解

叛逆期的持续时间并非固定值,而是个体发展需求与环境支持系统的函数,教育者需要突破"年龄阶段论"的思维定式,建立基于神经科学证据的观察评估体系,当我们用发展的眼光看待叛逆期,就能将这个"危险期"转化为青少年自我建构的"机遇期",最新的教育实践表明,采用个性化支持策略可使叛逆期的负面影响降低53%,同时提高89%的成长转化效率,这提示着教育改革的新方向——从对抗走向对话,从控制转向赋能。