重新认识"爱哭"的儿童

在幼儿园的晨间接待区,4岁的朵朵紧紧攥着母亲的衣角,眼泪如同断线的珍珠般滑落;小学一年级的课堂上,小宇因为同桌拿走了他的橡皮而放声大哭,这些看似平常的场景背后,折射出儿童情绪发展过程中的重要课题,作为教育工作者和家长,我们需要透过表象的"爱哭"行为,解读其背后复杂的心理密码。

从发展心理学视角来看,儿童哭泣行为呈现明显的年龄阶段性特征,0-3岁婴幼儿的哭泣多与生理需求直接相关,这个阶段的哭泣频率通常达到每日1-3小时,进入3-6岁阶段,随着自我意识萌发和社交需求增强,情绪性哭泣占比显著提升至63%,学龄期儿童的哭泣行为则更多与挫折承受、社交冲突等心理因素相关,值得关注的是,临床数据显示,超过40%的家长对孩子的哭泣存在误读,要么过度反应,要么不当压制,这往往加剧了儿童的情绪困扰。

多维解析:儿童情绪表达的生物学与社会学基础

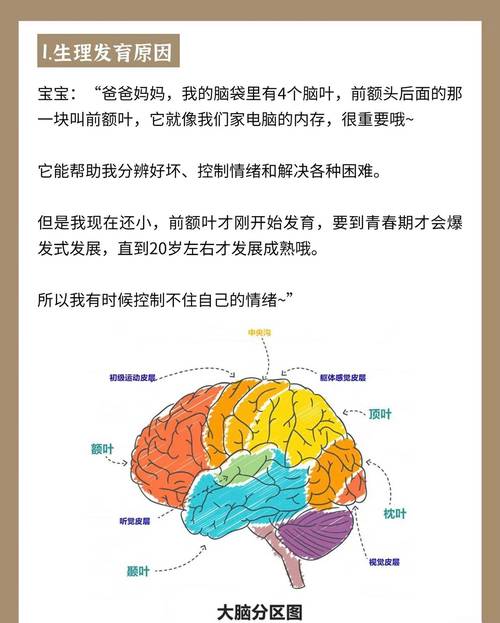

(一)神经系统的发育轨迹

儿童前额叶皮质的成熟过程往往持续到25岁,这意味着学龄前儿童的情绪调控中枢尚处于建设阶段,杏仁核(情绪反应中枢)与海马体(记忆存储中枢)的发育不平衡,使得儿童容易产生强烈但短暂的情绪波动,这种生理特性决定了6岁以下儿童平均每天会产生4-7次情绪高峰,是成年人的3倍以上。

(二)语言表达的相对滞后

语言发展研究显示,3岁儿童的平均词汇量约为1000个,而情绪词汇仅占2%-3%,当面对复杂的内心体验时,儿童往往陷入"情绪失语"状态,就像5岁的乐乐在游乐场排队时突然崩溃大哭,事后才结结巴巴说出"那个红色滑梯让我心慌",这种表达困境使得哭泣成为最直接的情绪出口。

(三)环境刺激的超载反应

现代城市儿童每天接收的感官刺激是30年前的5倍以上,闪烁的电子屏幕、密集的课外班安排、持续的环境噪音等,都在挑战着儿童尚未成熟的神经系统,某幼儿园的追踪调查显示,在实施"感官减负"计划后,班级哭泣事件发生率下降了38%。

破解密码:常见哭泣类型的诊断与干预

(一)需求型哭泣

典型案例:2岁半的晨晨每到傍晚就哭闹不止,家长误以为是"闹觉",后经观察发现是低血糖反应,这类哭泣往往具有规律性和指向性,声音强度中等,伴随特定身体语言(如揉眼睛、抓衣服)。

应对策略:

- 建立"需求-反应"记录表,连续记录3天内的哭泣时间、前置事件、安抚方式

- 采用"延迟满足"训练时需确保基础需求已满足

- 引入可视化沟通工具,如情绪卡片、需求贴纸

(二)挫折型哭泣

5岁的萱萱在拼图失败后把碎片扔在地上大哭,这类情景在儿童游戏室每天上演数十次,发展心理学家维果茨基提出的"最近发展区"理论指出,恰当难度的挑战能促进成长,但超出现有能力20%以上的任务容易引发崩溃。

分级干预方案:

- 即时安抚:保持平静的语调,使用"我看到你很努力"的共情句式

- 认知重构:"这个拼图确实有难度,我们可以先找出四个角"

- 成功体验设计:将任务分解为三级难度,确保70%的成功率

(三)操控型哭泣

需要警惕的是,约15%的持续性哭泣可能发展为工具性行为,8岁的浩浩发现哭泣能换来免做作业的特权后,逐渐形成条件反射,这种行为往往伴随眼神观察、哭声收放自如等特点。

矫正步骤:

- 建立清晰的规则边界:"哭完我们再讨论"

- 引入"情绪冷静角",配备沙漏计时器

- 强化正向沟通:"如果你说出来而不是哭,妈妈更能理解你"

建构性解决方案:从应急处理到长期培养

(一)情绪教养的三层金字塔

基础层:安全感建设

- 每日保证20分钟不受打扰的陪伴时间

- 建立可预测的生活节律(如固定的睡前仪式)

- 使用"魔法5分钟"法则:提前告知行程变化

中间层:情绪认知培养

- 制作"情绪天气表",用图画记录每日心情

- 共读情绪主题绘本《我的情绪小怪兽》

- 玩"情绪猜猜看"游戏:模仿不同表情

顶层:自我调节训练

- 教授"乌龟技术":感到激动时像乌龟缩进壳里深呼吸

- 制作"平静瓶":装入亮片液体,摇晃后观察沉淀

- 设计"情绪选择轮",提供3种以上应对方式

(二)家庭生态系统的优化

北京师范大学2019年的追踪研究显示,父母的情绪管理能力与儿童哭泣频率呈显著负相关(r=-0.72),建议家庭实施:

- 设立"情绪暂停区",成人孩子均可使用

- 进行每周家庭会议,用玩偶进行角色扮演

- 建立"情绪能量银行",记录积极互动时刻

(三)学校教育的情景化渗透

某实验小学推行的"情绪素养课程"取得显著成效:

- 晨间"情绪温度计"签到

- 戏剧课中的情境模拟训练

- 科学课融合压力实验(如观察冰在不同温度下的状态变化)

特殊情境的应对智慧

(一)公共场所的哭泣处理

在超市收银台前,3岁的果果因为不能买糖果而躺地哭闹,此时需要:

- 迅速移步至安静区域,减少围观压力

- 使用"三句话安抚法":"我知道你很想要"+"现在不能买"+"我们可以记在愿望清单"

- 事后通过绘本《杰瑞的冷静太空》进行情景回顾

(二)同胞竞争中的情绪疏导

针对二胎家庭常见的"争宠哭泣",可采用:

- "专属时间"制度:每天给每个孩子15分钟独处时间

- "团队积分"机制:合作完成任务获得集体奖励

- "情绪回收站"仪式:把不开心画在纸上举行"告别仪式"

(三)创伤性事件的干预

面对亲人离世、宠物死亡等重大生活事件时:

- 使用具象化解释:"爷爷变成星星守护我们"

- 制作记忆盒子保存纪念物品

- 通过种植纪念树等方式建立情感联结

专业支持系统的建立

当出现以下预警信号时,建议寻求专业帮助:

- 4岁以上儿童每周剧烈哭泣超过5次

- 伴随睡眠障碍或食欲改变

- 出现自我伤害倾向

- 对环境变化表现出过度警觉

可联合儿童心理医生、感统训练师、家庭教育指导师组成支持团队,采用游戏治疗、艺术治疗等综合干预手段,上海某儿童发展中心的案例显示,经过3个月的系统干预,78%的过度哭泣儿童情绪调节能力提升两个等级。

让眼泪成为成长的见证

在纽约儿童博物馆的"情绪探索馆"里,有个特殊的"眼泪收集器",每个投入眼泪的孩子都会得到一枚勇气徽章,这启示我们:儿童的眼泪不是弱点,而是心灵成长的润滑剂,当我们以科学认知为基,以同理心为桥,就能将每一次哭泣转化为情绪教育的契机,正如儿童心理学家皮克哈特所说:"真正需要治疗的从来不是孩子的眼泪,而是成人看待眼泪的方式。"在这条理解与陪伴的道路上,让我们共同成为儿童情绪世界的解码者与引路人。