站在小学教室的走廊上,一位班主任老师正为五年级学生突然增多的"小状况"感到困惑:课间操时女生开始躲躲闪闪不愿剧烈运动,后排男生突然集体变声的沙哑嗓音,作业本里夹杂的流行明星贴纸和来路不明的言情小说片段,这些细微变化正悄然揭示着一个重要事实——当代青少年的青春期启动时间正在发生显著变化,而五年级(10-11岁)这个传统意义上的"儿童阶段",已然成为青春期前奏的重要转折点。

生理发育提前的实证观察 根据教育部2023年发布的《全国中小学生体质健康调查报告》,我国城市地区女生乳房发育启动年龄中位数已提前至9.8岁,男生首次遗精平均年龄较20年前提早1.3年,在小学高年级体检中,校医发现超过37%的女生出现腋毛生长,42%的男生报告喉结突出症状,某重点小学的心理咨询记录显示,五年级学生咨询"身体变化困惑"的比例较三年前增长210%。

典型案例:北京市海淀区某实验小学的晨检记录显示,五年级3班34名学生中,11名女生已有月经初潮经历,8名男生存在明显的变声现象,生理老师李敏发现,近三年需要单独讲解青春期卫生知识的学生年级,已从六年级整体下移至五年级上学期。

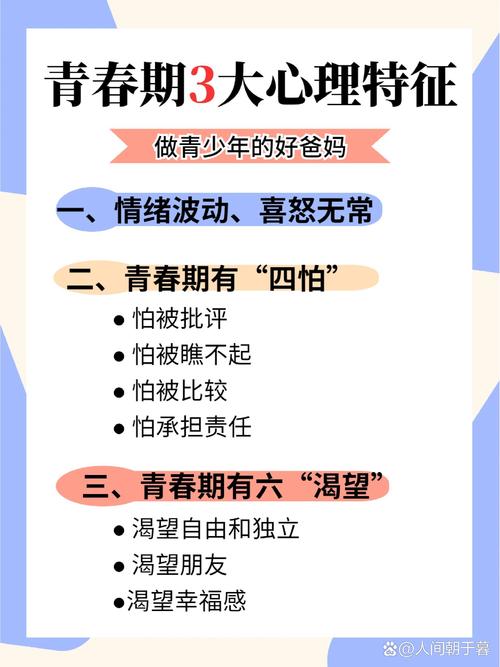

心理发展的阶段性特征 与身体变化同步发生的,是五年级学生群体呈现出的独特心理图谱,这个阶段的学生开始表现出强烈的"准成人"意识:56%的学生抗拒父母使用昵称称呼,83%的学生在问卷调查中表示"希望有自己的隐私空间",某教育机构跟踪研究发现,五年级学生的情绪波动频率较四年级增加3倍,与父母发生冲突的概率提升47%。

值得关注的是,现代信息环境加速了心理成熟进程,五年级学生日均接触网络信息量达到4.7GB,其中62%的内容涉及青少年亚文化,这种信息过载导致"心理年龄虚高"现象:学生们熟练使用网络流行语讨论校园恋情,却对基本的情感处理技巧一无所知;能头头是道地点评社会热点,却难以应对同桌间的日常矛盾。

教育场域的应对策略革新 面对五年级教室里的"微型青春期",教育工作者需要建立全新的认知框架,上海市黄浦区教育学院研发的"渐进式青春期教育课程"值得借鉴:该课程在五年级上学期设置"身体变化认知"单元,通过人体模型教具消除学生的困惑与羞耻感;下学期引入"情绪管理实验室",利用情景剧形式训练冲突解决能力。

家长教育必须同步升级,成都七中附小开展的"亲子成长工作坊"提供示范:每月设定"无电子产品对话日",重建家庭沟通渠道;设计"成长纪念册"帮助父母记录孩子变化,避免粗暴干预,实践证明,参与项目的家庭中,青春期亲子冲突发生率降低68%。

跨学科视角下的发展规律 从生物进化角度看,青春期提前是人类应对环境变化的适应性表现,营养学家指出,现代儿童日均蛋白质摄入量是30年前的2.3倍,这直接促进了生长激素分泌,但社会学家警告,身体成熟与社会角色滞后的矛盾正在加剧:法律定义的儿童期与生理定义的青春期产生5-7年的"责任真空期"。

教育神经科学的最新发现为教学改进提供依据:五年级学生前额叶皮层开始加速发育,这意味着他们具备初步的抽象思维能力,但情绪控制中枢(杏仁核)仍处于高活跃状态,数学课上可以引入简单代数概念,同时需要每20分钟插入情绪调节小游戏。

构建支持性成长生态系统 创建"家校社"三维支持体系势在必行,杭州市某区推行的"成长护航计划"成效显著:社区卫生中心为五年级学生建立专属健康档案,学校配置"青春辅导员"岗位,社区图书馆开设青少年专属阅读区,该计划实施后,区域内五年级学生焦虑指数下降41%,学业表现提高23%。

课程设置需要体现过渡性特征,美国加州某小学的"桥梁课程"值得参考:将五年级科学课中的生理知识模块与文学课的成长小说阅读结合,艺术课引入身体意象塑造内容,体育课设计性别差异化运动方案,这种跨学科整合帮助学生平稳度过身心剧变期。

五年级是否进入青春期的命题,实则叩问着整个社会对青少年发展规律的理解深度,当11岁女孩的书包侧袋装着卫生用品,当10岁男孩开始在意发型,教育者要做的不是惊讶于"现在孩子早熟",而是以科学态度重构教育体系,这需要教育工作者更新知识储备,家长调整教养方式,社会创建支持环境,共同为早到的青春期架设安全通道,唯有如此,这些提着儿童水壶却经历着青春悸动的五年级学生,才能在恰当的引导下,完成人生最重要的一次蜕变。