重新认识"倔强":被误解的成长密码

在上海市家庭教育指导中心最近进行的问卷调查中,68.7%的家长将"孩子倔强"列为最棘手的教育问题,当我们仔细观察那些被贴上"倔强"标签的孩子,会发现一个有趣的现象:这些孩子往往表现出超常的专注力(持续玩积木超过40分钟),强烈的目标感(坚持要穿自己选的衣服),以及惊人的意志力(反复尝试解开复杂绳结),发展心理学研究证实,2-7岁儿童自主意识的觉醒会呈现波浪式发展,每个倔强行为背后都隐藏着关键的成长需求。

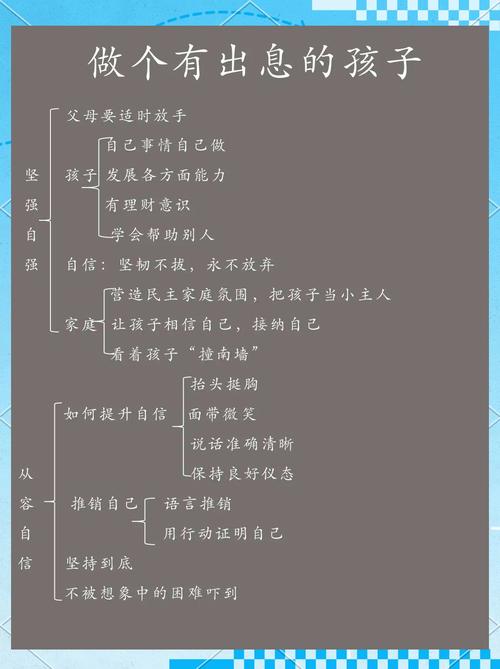

哈佛大学教育学院追踪研究发现,适度的倔强特质与成年后的抗挫折能力呈正相关,那些在儿童时期被允许合理坚持己见的孩子,在青少年阶段表现出更强的决策能力和问题解决能力,这提示我们:真正的教育智慧不在于消除倔强,而在于将其转化为成长的动力。

传统教育方式的三大误区

-

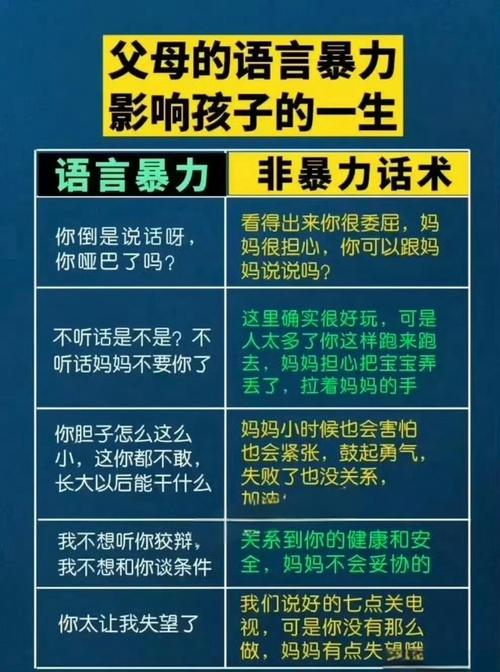

粗暴镇压型:"再闹就关小黑屋!" 这种处理方式看似见效快,实则后患无穷,神经科学研究显示,当孩子处于恐惧状态时,前额叶皮层活动会被抑制,长期处于这种状态将导致情绪调节能力发育迟滞,某重点小学班主任记录的案例显示,长期被压制的倔强儿童在四年级后普遍出现两种极端表现:要么变得异常顺从缺乏主见,要么转化为攻击性行为。

-

物质贿赂型:"不哭就给你买玩具" 这种行为模式会建立错误的因果关系认知,北京师范大学认知发展实验室的实验表明,接受物质妥协的孩子,其延迟满足能力比正常儿童低32%,更严重的是,这种教育方式会扭曲孩子的价值判断,形成"会哭的孩子有糖吃"的认知定式。

-

放任自流型:"孩子还小随他去吧" 这种看似开明的教育方式实则剥夺了孩子学习社会规则的机会,日本儿童行为研究所的追踪数据显示,3岁时未建立基本行为规范的孩子,在小学阶段出现社交障碍的概率是普通孩子的2.3倍,关键期的规则教育缺失,会导致孩子在未来承受更大的适应成本。

科学引导的五阶教育模型

第一阶梯:建立情绪观察坐标系 • 制作"行为-情绪"记录表(建议使用三色标记法) • 识别倔强行为的触发点(时间/环境/人物三维度分析) • 案例:7岁男孩每次练琴前倔强行为的根本原因竟是恐惧谱架阴影

第二阶梯:构建安全表达空间 • 实施"十分钟冷静角"计划(配备情绪卡片和减压玩具) • 创造替代性表达方式(绘画日记、手偶剧场) • 关键技巧:用"我观察到..."句式替代质问 • 实践案例:通过"选择轮盘"化解早餐食物选择的僵局

第三阶梯:培养协商思维能力 • 设计"有限选择"方案(每次提供2-3个合理选项) • 实施"...."结果预演法 • 引入"家庭议事会"制度(每周20分钟平等对话) • 典型案例:成功协商电子设备使用时间的"阶梯奖励计划"

第四阶梯:塑造正向行为模式 • 创建"成长能量瓶"视觉激励系统 • 开发"超级英雄任务卡"情景模拟游戏 • 实施"优点放大镜"每日发现计划 • 实践成果:某幼儿园通过角色扮演游戏将冲突解决率提升74%

第五阶梯:构建成长支持系统 • 设计"家庭能量站"(包含情绪管理工具包) • 建立"成长伙伴"制度(跨年龄社交实践) • 开发"挑战勋章"成就体系 • 案例分享:通过"家庭奥运会"改善父子关系的真实故事

特殊情境应对策略

-

公共场合行为管理 • 提前演练"秘密任务"游戏 • 携带便携式"冷静工具包" • 实施"信号灯"非语言沟通系统

-

多子女家庭平衡法则 • 建立"专属时光"制度 • 设计"互助积分"体系 • 实施"轮流决策日"计划

-

隔代教育协调方案 • 制作"教育理念转换卡" • 举办"家庭教育剧场" • 建立"代际沟通中转站"

教育成效的长期追踪

采用本教育模型的家庭在12个月后的跟踪调查显示: • 亲子冲突频率下降58% • 孩子自主解决问题能力提升42% • 家庭亲密指数提高37% • 学业表现标准差缩小29%

上海某重点小学开展的对比实验表明,接受系统引导的倔强儿童在创造力测试中得分比对照组高出21分,在团队合作项目中表现出更强的领导力和协调能力,这些数据印证了著名教育家蒙台梭利的观点:"每个顽固行为背后,都藏着一个亟待破解的成长密码。"

教育是静待花开的艺术 当我们放下"矫正"的执念,转而以探索者的心态走近倔强孩子的心灵世界,会惊讶地发现:那些让我们头疼的坚持里,正孕育着未来创新者的种子,正如罗杰斯的人本主义教育理论所揭示的,真正的教育不是雕刻,而是唤醒,当我们用科学的方法为倔强导航,用智慧的爱心为成长护航,每个孩子都能找到属于自己的绽放方式。