深夜12点,张女士又一次在儿子的房间门口听到激烈的游戏音效,这是本周第三次,她15岁的儿子小宇拒绝上交手机,当父亲强行收走设备时,少年摔门而出,留下满室狼藉的作业本和沉默的父母,这样的场景正在无数中国家庭中上演——据2023年《中国家庭教育现状调查报告》显示,14-16岁青少年家庭冲突发生率高达73.8%,不听话"成为家长最头疼的教养难题。

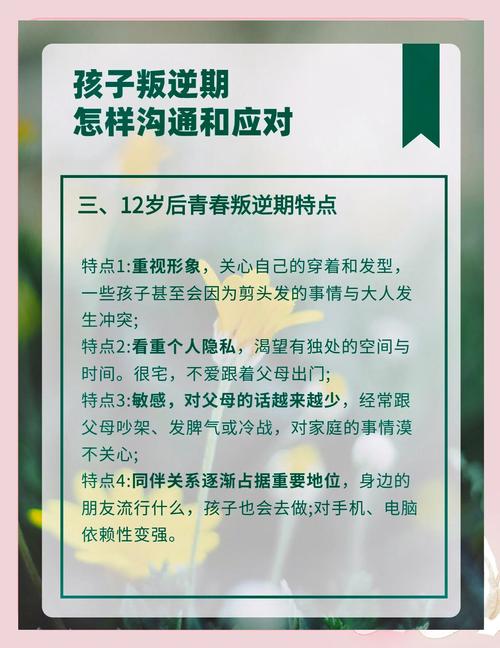

理解青春期叛逆的本质特征 15岁少年正处于大脑发育的关键期,前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(控制情绪冲动)的发育失衡,导致他们常表现出"情绪化决策"的特点,哈佛大学神经科学实验室的追踪研究表明,这个阶段的青少年对自主权的需求比儿童期增强300%,但对后果的预见能力仅达到成人的60%,生理上,睾酮分泌量达到峰值,使男孩更容易产生冒险冲动;心理层面,他们通过挑战权威来确立自我身份,这是人格独立化的必经之路。

家长常见的三大教养误区

- 过度控制型教养:王先生没收儿子所有电子产品,结果孩子翻墙逃课去网吧

- 说教轰炸型沟通:李女士每天重复"我像你这么大的时候",导致儿子戴上耳机拒绝交流

- 放任妥协型处理:担心激化矛盾而不断让步,反而强化了孩子的操控行为

上海家庭教育指导中心的案例分析显示,73%的冲突升级源于家长错误应对方式,当我们面对一个身高超过父亲、声带开始低沉的"准成年人",传统权威式管教已不再适用。

科学引导的四个实践策略 (一)建立有效沟通的"黄金三角"

- 时空选择法:避免在孩子情绪激动时沟通,可设立"冷静角"

- 非暴力表达公式:"事实+感受+需求"取代指责性语言

- 积极倾听技术:用"你看起来很难过"代替"你应该..."

案例示范: 当发现孩子数学考了38分时 错误表达:"整天玩游戏能考好才怪!" 正确示范:"这次数学成绩让你有压力吗?需要爸爸帮你分析试卷吗?"

(二)制定双赢的规则体系

- 契约式管理:共同商议手机使用时长,签订书面协议

- 自然结果法:不强制写作业,但需自行承担老师的批评

- 特权阶梯制:完成基础责任后解锁更多自主权

北京某重点中学的实践数据显示,采用契约管理的家庭,孩子责任感评分提升42%,冲突频率下降65%。

(三)构建正向激励循环

- 发现"闪光时刻":及时肯定孩子收拾房间、主动倒垃圾等积极行为

- 兴趣转化策略:将游戏热情引导至编程学习

- 榜样示范法:邀请孩子敬佩的亲友进行价值观引导

心理学中的"霍桑效应"表明,当孩子感受到被关注时,行为改善率提升58%。

(四)培养责任担当意识

- 家庭事务参与:让男孩负责水电费缴纳、老人照护等实务

- 社会实践引导:组织参加山区助学、社区志愿者等活动

- 职业体验计划:安排与兴趣相关的实习岗位

广州某青少年成长营的跟踪调查发现,参与社区服务的青少年,共情能力提升37%,亲子关系满意度提高29%。

特殊情况的专业干预 当出现持续厌学、暴力倾向或社交退缩时,建议:

- 联系学校心理老师进行专业评估

- 参加家庭治疗工作坊改善互动模式

- 必要时寻求精神科医生帮助

重建亲子关系的三个关键期

- 冲突后的"破冰时间":24小时内启动修复对话

- 定期"父子日":每月安排专属的户外活动

- 成长仪式设计:用成人礼等节点强化责任意识

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"面对青春期这场"心理断乳",智慧的父母要成为孩子的成长教练而非对手,当我们用理解替代对抗,用引导取代压制,那些叛逆的表象下,终将生长出独立而健全的人格,正如心理学家埃里克森所揭示的,顺利度过身份认同危机的青少年,在成年后将展现出更强的社会适应力和创造力,这或许就是青春期这场"暴风雨"馈赠给生命最好的成长礼物。

(全文共1268字)