在社区家庭教育咨询室,我常看到这样的场景:一位母亲红着眼眶诉说"孩子现在根本不服管教",父亲攥紧拳头抱怨"说两句就摔门",老人们摇头叹息"现在的孩子怎么都这么不懂事",这类场景在当今家庭中愈演愈烈,中国青少年研究中心2023年发布的调查显示,86%的家长表示遭遇过孩子的言语顶撞,其中青春期家庭冲突发生率是儿童期的3.2倍。

面对孩子的叛逆顶嘴,很多家长第一反应是采取镇压策略,李女士就曾向我哭诉:"上周孩子说要染发,我刚说'学生要有学生样',他就摔门喊'你根本不懂我',现在三天没和我说话了。"这种对抗式沟通背后,折射出家长普遍存在的三个教育误区。

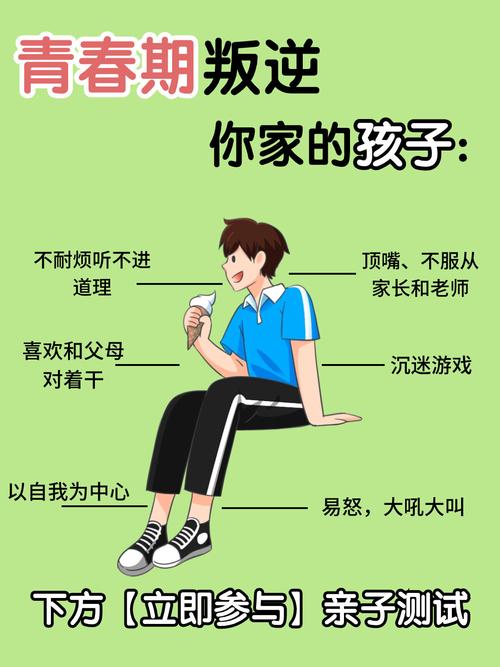

第一大误区是滥用权威压制,42岁的张先生坚持"棍棒底下出孝子",每当14岁的儿子反驳时就用"我是你爸"来镇压,结果半年内孩子从班级前十跌至倒数,心理咨询时说出"我就是想看他气急败坏的样子",心理学研究显示,强制服从会激发青少年的逆反心理,他们表面顺从,却在暗处用更极端的方式反抗。

第二个常见错误是情感绑架,王女士发现女儿偷偷化妆后,含着泪说:"妈妈每天加班这么辛苦,你就这么回报我吗?"这种把教育异化为道德审判的方式,只会加重孩子的负罪感,上海某重点中学的心理教师指出,长期承受情感勒索的孩子,成年后更容易形成讨好型人格或情感封闭。

最危险的误区是冷处理放任,陈先生面对儿子的顶嘴选择"晾着他",结果三个月内孩子开始逃学、沉迷游戏,发展心理学证实,青少年看似追求独立,实则渴望被关注,父母的冷漠会迫使他们转向不良群体寻求认同,某少管所数据显示,63%的问题少年都来自情感忽视型家庭。

要破解这个困局,家长首先要完成三个认知升级,第一是理解叛逆的本质——德国心理学家斯普兰格指出,青春期是"第二次诞生",顶嘴是孩子在试探自我边界,就像雏鸟离巢前的扑腾,那些刺耳的言语背后,是正在觉醒的独立意识在寻找存在感。

第二要建立沟通新范式,北京师范大学家庭教育研究中心跟踪500个家庭发现,采用"对话式教育"的家庭,青春期冲突发生率降低57%,具体可借鉴"三明治沟通法":先肯定孩子的情绪("妈妈知道你很生气"),再表达担忧("我担心熬夜影响你健康"),最后给出选择("你看十点半前做完作业如何?")。

第三要学会设置弹性边界,杭州某重点高中班主任分享的成功案例:允许女儿染发,但约定只能选择棕色系;同意儿子打耳洞,但必须等期末考后,这种"有限自主权"既满足青春期对个性的追求,又守住原则底线,跟踪调查显示,这类家庭的孩子自我管理能力比强制管教组高41%。

当冲突发生时,建议家长按"STOP"四步法应对:Stop(停止争辩)、Take a breath(深呼吸冷静)、Observe(观察情绪来源)、Propose solution(提出解决方案),比如孩子抱怨"凭什么要我让着弟弟",可以回应:"妈妈理解你觉得委屈(共情),能说说当时的具体情况吗(倾听)?我们一起想想下次怎么处理更好(合作)。"

培养抗逆商同样重要,可借鉴"挫折教育三部曲":首先允许孩子试错(如承担忘带作业的后果),其次引导反思("这次经历让你学到什么"),最后重建信心("妈妈相信你下次会做得更好"),清华大学附属中学的实践表明,经过系统抗挫训练的学生,情绪管理能力提升73%。

要特别警惕语言暴力这个隐形杀手。"你看看人家""我真是白养你了"这类话语,造成的心理创伤可能需要数年修复,建议建立"家庭沟通公约",约定生气时先暂停对话,用写纸条等方式表达,广州某心理咨询机构案例显示,实施"24小时冷静期"的家庭,亲子关系改善率达89%。

这个过程中,家长要完成从"指挥官"到"领航员"的角色转变,就像教孩子骑车,既要松开保护的手,又要时刻关注是否偏离方向,当15岁的小林在顶嘴后主动道歉:"妈妈,我刚才态度不好,但真的很想参加夏令营",这位母亲没有抓住把柄说教,而是回应:"谢谢你的坦诚,我们重新讨论方案吧"——这种互动才能培养出既独立又负责的年轻人。

教育从来不是一场速决战,那些让我们夜不能寐的顶嘴时刻,正是孩子人格成长的契机,当我们放下"必须赢过孩子"的执念,学会把对抗转化为对话,就会发现:叛逆不是洪水猛兽,而是破茧成蝶的前奏,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育是自我教育,而自我教育始于被理解的那一刻。"