现象背后的深层症结

在家庭教育咨询中,近40%的家长反映孩子存在"房间乱如战场""作业拖延成性""个人卫生堪忧"等问题,这些表面看似简单的行为习惯问题,实则折射出当代家庭教育的多重困境,某重点中学班主任李老师发现,在新生军训中竟有15%的学生不会叠被子,23%的学生无法独立整理行李箱,这些数字背后,隐藏着比"懒惰"更复杂的教育课题。

从发展心理学视角观察,儿童的"邋遢"现象往往与三个核心因素密切相关:一是自主管理能力的发育迟滞,二是价值认同体系的构建失衡,三是情绪调节机制的运作失常,美国儿童心理学家埃里克森的研究表明,3-6岁是培养自主性的黄金期,若此阶段家长过度代劳,将直接导致儿童在学龄期出现自我管理困难。

破解行为密码的四维透视

-

家庭教养模式影响:某重点小学的跟踪调查显示,在"直升机式"教养模式(过度保护)下成长的孩子,其生活自理能力显著低于同龄人,这类家庭往往存在"三包"现象:包办生活、包揽责任、包庇错误。

-

神经发育特性差异:脑科学研究发现,前额叶皮层发育较缓的儿童,其执行功能(包括计划、组织、自控)往往滞后2-3年,这类孩子并非故意偷懒,而是生理发育限制了行为能力。

-

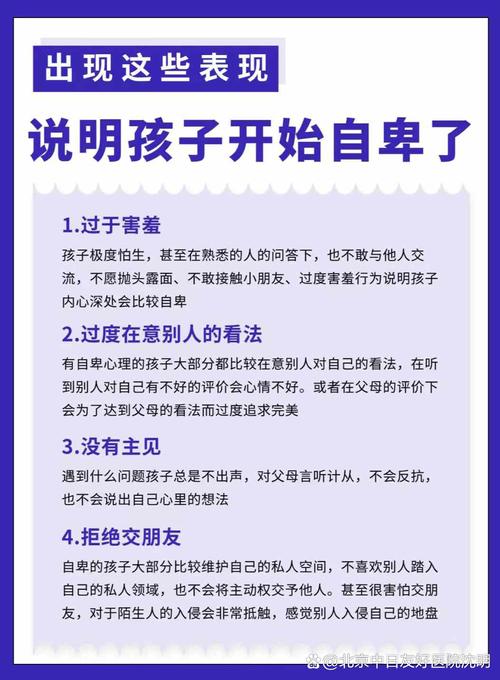

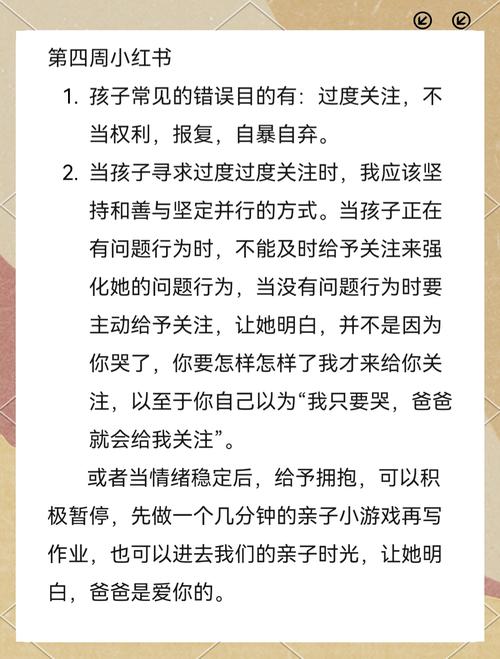

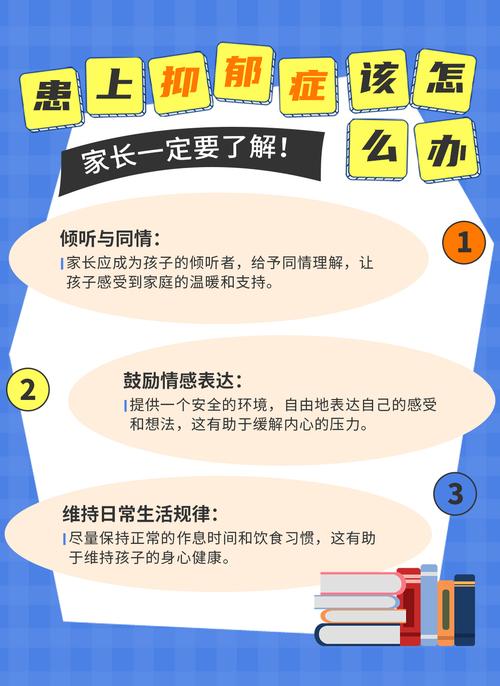

心理补偿机制作用:部分孩子的邋遢行为实则是消极抵抗的策略,当感受到学业压力或情感忽视时,他们可能通过"摆烂"行为释放压力信号,某心理咨询机构案例显示,76%的"懒惰"儿童存在不同程度的焦虑情绪。

-

价值认知偏差形成:在物质过剩的成长环境中,部分孩子将整洁视为"无价值劳动",某初中生的日记写道:"反正收拾完还会乱,为什么要浪费时间?"这种功利化思维折射出劳动教育的缺失。

科学干预的六步策略

-

建立可视化管理系统 采用"三区五格"整理法:将生活空间划分为学习区、休憩区、储物区,每区设置明确的功能定位,配合"五分钟微整理"机制:每日设定五个固定时点进行快速整理,上海某重点中学的实践表明,该方法可使物品归位效率提升300%。

-

构建阶梯式责任体系 参照"脚手架理论",分年龄段制定能力发展阶梯:7-8岁掌握个人物品管理,9-10岁承担家庭公共区域维护,11-12岁参与家庭决策管理,每个阶段设置"能力通行证"考核制度,通过者可获得相应自主权。

-

设计游戏化激励机制 开发"生活技能升级系统":将整理房间转化为闯关游戏,设置"整洁骑士""收纳达人"等段位称号,某教育APP的用户数据显示,游戏化设计使儿童参与家务的积极性提升58%。

-

实施认知重构训练 通过"价值发现工作坊"引导孩子认识整洁的深层意义:组织微生物观察实验,让孩子亲眼见证杂乱环境中的细菌繁殖;开展"空间美学创作"活动,培养对有序环境的审美体验。

-

创建正向反馈闭环 采用"三明治沟通法":具体行为肯定(如"今天书桌分类很有条理")+建设性建议("如果笔筒放在右侧会更方便")+情感激励("看到你的进步真让人高兴"),神经科学研究表明,这种反馈方式能激活大脑奖赏回路。

-

打造家庭协作模型 推行"家庭CEO轮值制":每周由不同成员担任生活管理员,负责制定清洁计划、分配任务,北京某三孩家庭的实践案例显示,该方法使家庭纠纷减少70%,儿童责任感显著增强。

关键期的习惯养成方案

0-3岁萌芽期:通过"归位游戏"培养秩序敏感度,将玩具收纳设计成"送小熊回家"的情境游戏,配合儿歌建立条件反射。

4-6岁奠基期:采用"小管家"角色扮演,准备迷你清洁工具,让孩子参与真实家务环节,如折叠小毛巾、摆放餐具等。

7-9岁巩固期:引入"自我管理契约",与孩子共同制定《房间管理公约》,设置积分奖励商店,可用积分兑换特殊权利(如决定周末菜单)。

10-12岁提升期:开展"21天焕新计划",通过每日微记录、每周复盘会、阶段性成果展,培养持续改进的成长型思维。

常见误区警示

-

过度物质奖励陷阱:某跟踪调查显示,长期使用金钱激励的家庭,孩子内在动机下降率达43%,应更多采用精神激励与社会性奖励。

-

完美主义苛责误区:哈佛大学研究表明,家长对整洁度的过高要求,反而会导致28%的孩子产生逆反心理,建议设置"可接受混乱度"弹性标准。

-

同龄比较伤害效应:"你看别人家孩子"的对比话语,会使儿童自我效能感降低37%,应建立个性化进步坐标系。

-

突击整治无效循环:某研究机构发现,每月一次的"大扫除突击战"效果维持不超过72小时,必须建立日常微习惯体系。

改变需要智慧与耐心

面对孩子的邋遢与懒惰,我们既要警惕将其简单归因为品格缺陷,也不能放任自流,每个散乱的玩具背后,可能藏着未被理解的成长诉求;每次拖延的作业本里,或许写着渴望关注的情感密码,教育学家蒙台梭利曾说:"我们对儿童所做的一切,都会开花结果,不仅影响他的一生,也决定社会的未来。"

通过科学认知行为本质、系统构建干预策略、耐心培育成长生态,我们终将帮助孩子建立起受益终生的自我管理能力,这个过程,不仅是整理房间的过程,更是梳理亲子关系、重建价值认知、培育独立人格的珍贵旅程,当我们的孩子学会对自己的空间负责,他们也就掌握了对自己人生负责的第一把钥匙。