凌晨三点的客厅里,李女士第12次刷新手机定位界面,15岁的儿子仍未回家,茶几上放着撕碎的月考成绩单,被推倒的椅子保持着争执后的状态,这个曾经乖巧的孩子,如今把"别管我"挂在嘴边,用摔门声代替晚安,当教育咨询师十五年来,我见证过太多家庭在这个漩涡里挣扎,叛逆不是孩子的"原罪",而是亲子关系转型的必经考验。

理解叛逆的本质:被误读的成长信号

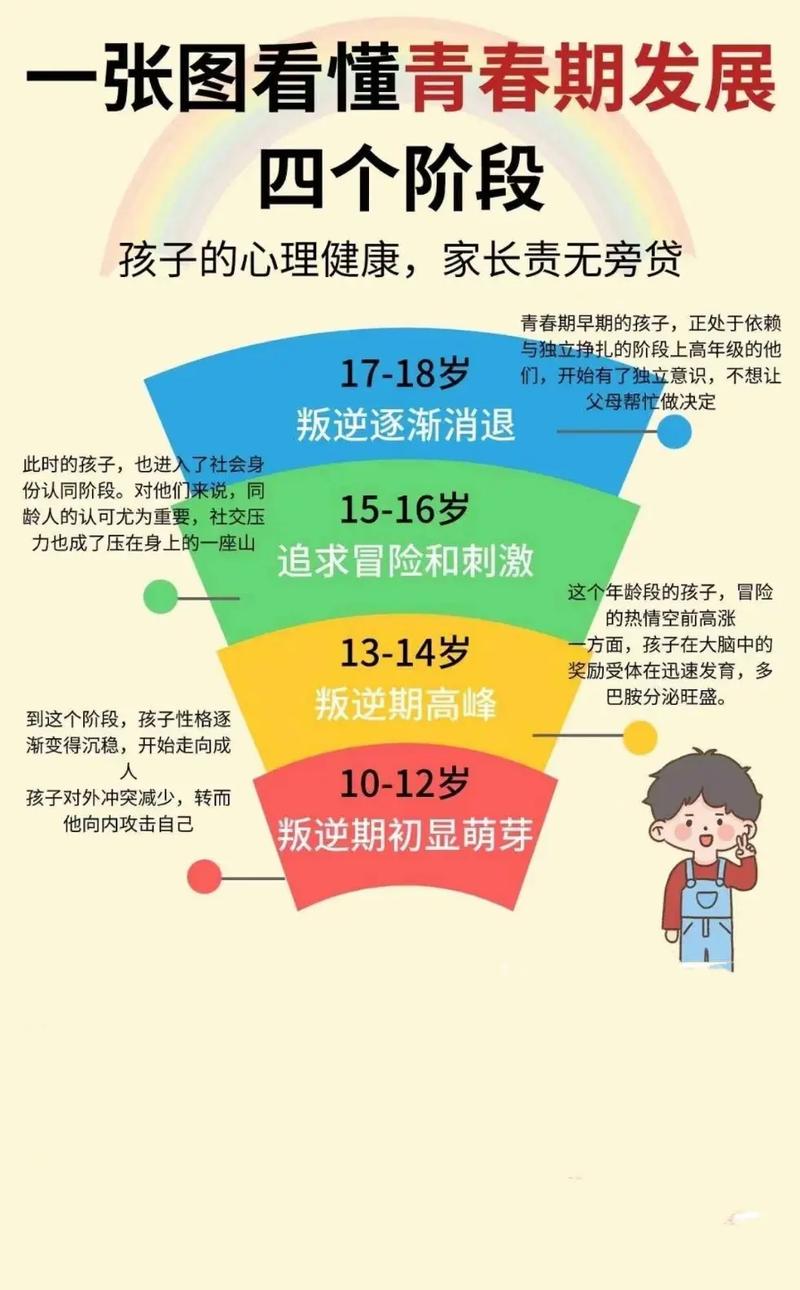

神经科学研究显示,青少年大脑前额叶皮层尚未发育成熟,这使得他们容易冲动但缺乏后果预判能力,这种生理特征与荷尔蒙变化的叠加,造就了"情绪过山车"现象,就像学步期的跌撞是行走的序章,叛逆实则是孩子建立独立人格的试炼。

我曾接触过一个典型案例:高二男生小宇连续三个月拒绝与父母对话,却在咨询室袒露:"每次他们说我幼稚,我都想证明自己是对的。"这种矛盾的背后,是青少年对自我认同的强烈渴求,他们通过挑战权威来确认自身价值,就像幼狮通过打闹学习生存法则。

常见的家长误区往往加剧冲突,当14岁的女儿把头发染成紫色,张先生脱口而出的"像个小太妹"直接导致冷战三周,更智慧的回应可以是:"这个颜色很特别,能说说为什么选择它吗?" 将对抗转化为对话,需要父母先完成认知升级。

破局之道:从权力斗争到情感联结

建立有效沟通的关键,在于重构对话场景,心理学中的"3F法则"(Fact事实-Feeling感受-Focus聚焦)值得借鉴,当孩子深夜归家,比起质问"又去哪鬼混了?",不如说:"看到你两点回来(事实),我很担心你的安全(感受),我们可以聊聊最近的生活吗(聚焦)?" 这种表达剥离批判色彩,为沟通保留通道。

规则制定需要弹性智慧,完全放任会让孩子失去方向感,过度控制则引发反弹,建议采用"核心条款+协商空间"模式,比如将"必须完成作业"设为底线,同时允许自主安排作息时间,15岁的小杰父母采用"责任积分制":完成基础任务获得自由支配时间,这种正向激励使冲突率下降60%。

当冲突爆发时,"情绪隔离技术"能避免伤害升级,家长可建立"冷静口令",如"现在我们都需要十分钟平复情绪",有位母亲分享的成功经验是:"每当要争吵时,我就开始背诵元素周期表,这种荒诞感反而能打破对峙僵局。"

关系重构:让叛逆期成为成长契机

家庭会议制度是重建信任的有效载体,每周固定时段,全家人轮流担任主持人,用"发言权杖"确保平等表达,议题可从手机使用时长延伸到旅行计划,重点在于让孩子体验被尊重的决策参与感,记录显示,持续三个月的家庭会议能使亲子冲突降低42%。

正向激励需要具体化技巧,比起空洞的"你真棒",详细描述进步更有效:"注意到你这周主动整理了书桌,这种自我管理能力让人欣慰。" 有位父亲发明了"成长储蓄罐",每次观察到孩子的积极行为就投入特定颜色玻璃珠,月末根据珠子颜色兑换相应奖励。

共同成长才是终极解决方案,参加家长学堂的王女士分享:"当我开始学习青春期心理学,孩子反而好奇地和我讨论课程内容。" 这种角色转换创造了新的连接点,建议家长建立"成长日志",同步记录自身情绪管理进步,与孩子形成双向促进。

在深圳某中学的亲子工作坊中,16岁的林同学写下:"我知道自己常常不可理喻,但每次摔门后都在等妈妈来敲门。" 而她的母亲在纸条背面回应:"其实妈妈敲门前,已经在门口练习了三次微笑。" 这种双向奔赴的成长,才是化解叛逆的终极密码。

教育不是驯服,而是唤醒,当我们放下"听话"的执念,才能真正看见那个努力长大的灵魂,叛逆期的风暴终将过去,留下的应是更坚韧的情感纽带,正如教育家蒙特梭利所言:"每个错误背后,都有成长的需求在闪光。" 父母的功课,是学会在放手与守护间找到平衡,让这场必然的"起义",最终成为彼此成长的加冕礼。

(全文约1680字)