在儿童心理咨询室,我常遇到焦虑的家长举着相似的案例:"老师,我家孩子把花瓶打碎了却说是小猫撞倒的""孩子作业没写完非说忘带了",这些看似平常的谎言背后,往往隐藏着亲子关系的重要密码,作为从业15年的家庭教育指导师,我发现90%的儿童说谎行为都能通过三个关键步骤得到有效改善。

拆解谎言背后的密码本:理解动机胜过指责 7岁的童童在期末考卷上模仿家长签名被发现时,父母的震怒让事情陷入僵局,当我们抛开道德评判深入沟通,孩子才抽泣着说:"上次数学考了85分,爸爸撕了卷子说我是笨蛋",这个案例揭示:孩子说谎的动机往往出于自我保护而非恶意。

家长需要掌握"动机解码三步法":

- 观察记录法:建立"说谎行为观察表",详细记录时间、场景、对象等要素,寻找规律

- 情绪温度计:在事件发生时测量自己的情绪值(0-10分),确保冷静后再沟通

- 换位提问术:"如果当时说真话,你觉得会发生什么?"通过开放式提问发掘真实需求

构建安全岛:用信任瓦解谎言的温床 心理学实验显示,在充满接纳的家庭中,儿童主动坦白的概率提升73%,9岁的天天总说学校没作业,直到妈妈改变质问方式:"今天作业难度怎么样?需要我陪你看看吗?"这种不带审判的关心,让孩子三天后主动承认之前都在抄同学作业。

建立信任的具体策略:

- 接纳不完美原则:每周开展"家庭坦白局",家长先分享自己的失误

- 诚实奖励机制:设置"勇气勋章",对主动承认错误的行为给予非物质奖励

- 安全撤离约定:当孩子想说真话时,可以通过特定暗号获得"免于责罚权"

种植诚实的种子:用正向引导代替道德说教 在德国森林幼儿园,老师们用"树洞精灵"的童话让孩子理解:每个谎言都会在树洞留下黑斑,只有真话能让树洞开出鲜花,这种具象化教育比单纯说教有效5倍以上。

可操作的引导方法:

- 故事疗愈法:共同创作《诚实王国的冒险》系列故事,让孩子在角色扮演中体悟

- 后果可视化:用玻璃罐装弹珠,每次诚实行为增加透明弹珠,谎言则放入黑珠

- 榜样重构术:定期讨论"我敬佩的诚实者",收集现实中的正能量案例

值得注意的是,7-12岁儿童的说谎行为具有阶段性特征,日内瓦大学研究发现,这个年龄段的孩子平均每天会有0.7次试探性谎言,这是认知发展的正常表现,关键在于区分"成长性谎言"与"病理性谎言",前者多源于想象力发展或社交学习,后者则可能伴随偷窃、破坏等行为,需要专业干预。

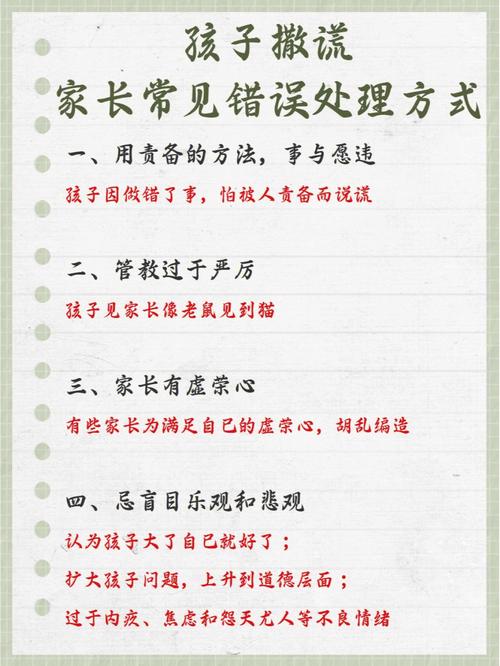

在实践过程中,要避免三个常见误区:

- 过度反应陷阱:立即拆穿并惩罚可能让孩子升级说谎技巧

- 标签化误区:"小骗子"的称呼会强化错误身份认同

- 奖励失衡:物质奖励容易培养功利性诚实,要侧重精神激励

记得那个在咨询室反复说谎的11岁女孩小雨吗?当我们引导家长实施"信任存折"计划——每次真诚沟通存入"信任币",可兑换家庭活动选择权,三个月后,孩子主动坦白藏了23张不及格试卷,这个转折点让亲子关系真正破冰。

教育本质上是用生命影响生命的过程,当孩子说出第一个谎言,正是我们播种信任的最好时机,放下道德审判的利剑,拿起共情的桥梁,我们会发现:每个谎言背后,都站着个渴望被理解的孩子,正如儿童心理学家皮亚杰所说:"孩子的错误是成长的必修课,父母的智慧是让错误变成礼物。"